新大阪から福知山を経由し、天橋立へと行ってきました。途中、京都丹後鉄道の特急列車「丹後の海」と、天橋立ケーブルカーに乗車しました。

e5489チケットレス:関西近郊・前日当日予約ならお得

JR西日本の予約サービス「e5489」を使うと、JR西日本・四国管内の主要特急列車にチケットレスで乗車できます。チケットレス特急券は紙の特急券より200円安く、閑散期・繁忙期の料金変動が適用されません。つまり、超繁忙期に利用すれば紙のきっぷに比べ実質600円安くなります。

加えて、京阪神近郊の区間に限り、乗車前日・当日に予約すると席数限定で「J-WESTチケットレス」という割引運賃が適用されます。適用される区間は以下の通りです。

- はるか・らくラクびわこ・サンダーバード:近江今津・米原~大阪~関西空港

- くろしお:京都~紀伊田辺

- きのさき・はしだて・まいづる:京都~福知山・舞鶴

- こうのとり:新大阪~柏原

- スーパーはくと・はまかぜ・らくラクはりま:京都~網干

- らくラクやまと:新大阪~奈良

今回、京阪神から福知山への往路は「こうのとり」、復路は「きのさき」を利用しましたが、前者は「J-WESTチケットレス」の対象とならず2190円掛かったのに対し、後者は「J-WESTチケットレス」の対象なので850円で済みました。京阪神から福知山に行く場合、前日・当日にチケットを買うならば京都経由の方が安い可能性があることは覚えておくとよいでしょう。

京阪神から福知山(と、その先の城崎温泉)まではICOCAエリア内なので、e5489チケットレス特急券と組み合わせれば紙のきっぷなしで移動できます。

なお、京都丹後鉄道は乗車券・特急券ともチケットレスでは利用できません。JR管内では、京都丹後鉄道の特急券はJRと通しでないと購入できない(福知山で特急同士を乗り継いでも良い)ため、筆者は京都丹後鉄道の特急券を現地(福知山・天橋立)で購入しました。

八角弁当食べつつ「こうのとり」で福知山へ

新大阪12:05発→福知山13:42着 こうのとり9号

という訳で、まずは新大阪から特急「こうのとり」に乗って福知山を目指します。車両は元サンダーバードの289系、この非貫通顔の車両も福知山電車区に移籍したとは知りませんでした。

ちょっと時間帯が中途半端だったためか、車内は福知山まで終始がらがらでした。

福知山線沿線は平地か盆地が多く、風景は変化に乏しいのですが、篠山口から谷川にかけては地形が険しく、急流に沿って走る箇所もあります。

新大阪では、歴史ある駅弁「八角弁当」を購入しました。一時期姿を消していましたが、最近はコンスタントに販売されているようです。特に大阪らしいおかずが入っているわけではないですが、具材の種類が豊富で飽きることがありません。

京都丹後鉄道で「水戸岡列車」再び

福知山13:54発→天橋立14:32着 はしだて5号

福知山駅で一旦下車し、京都丹後鉄道の乗り場へと向かいます。近年、JR西日本の特急が全車指定席化された影響で、京都丹後鉄道の特急もJRから乗り入れるものは全車指定席となりました。今度の特急もJR直通なので、指定席特急券を買わないと乗車できません。

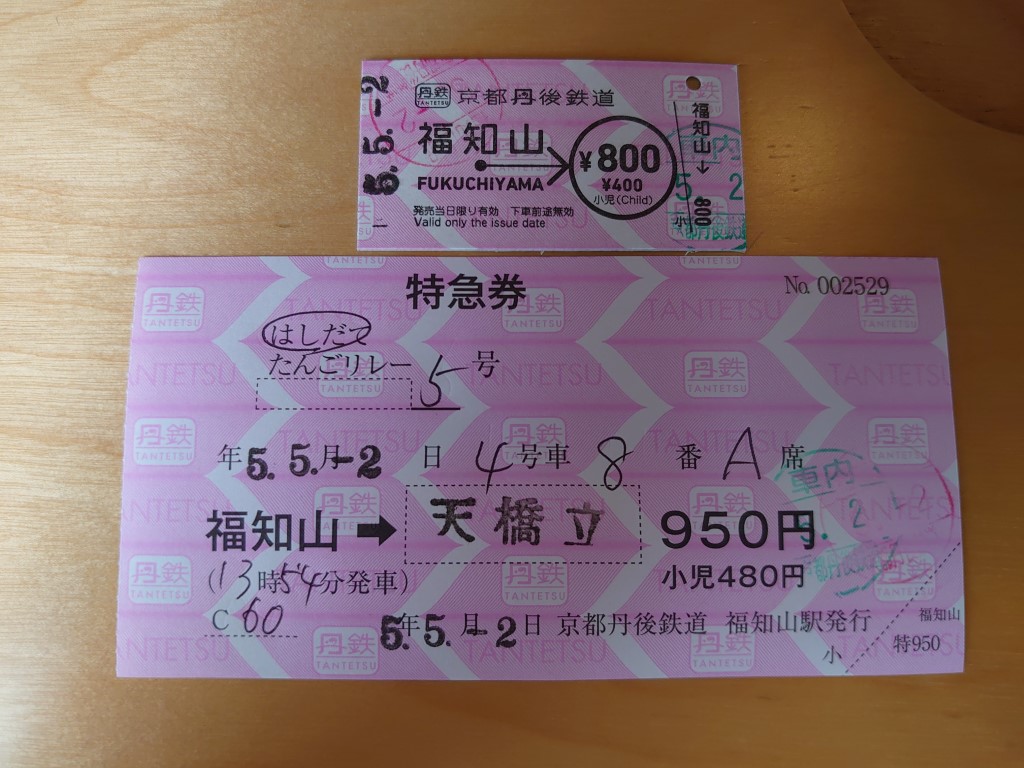

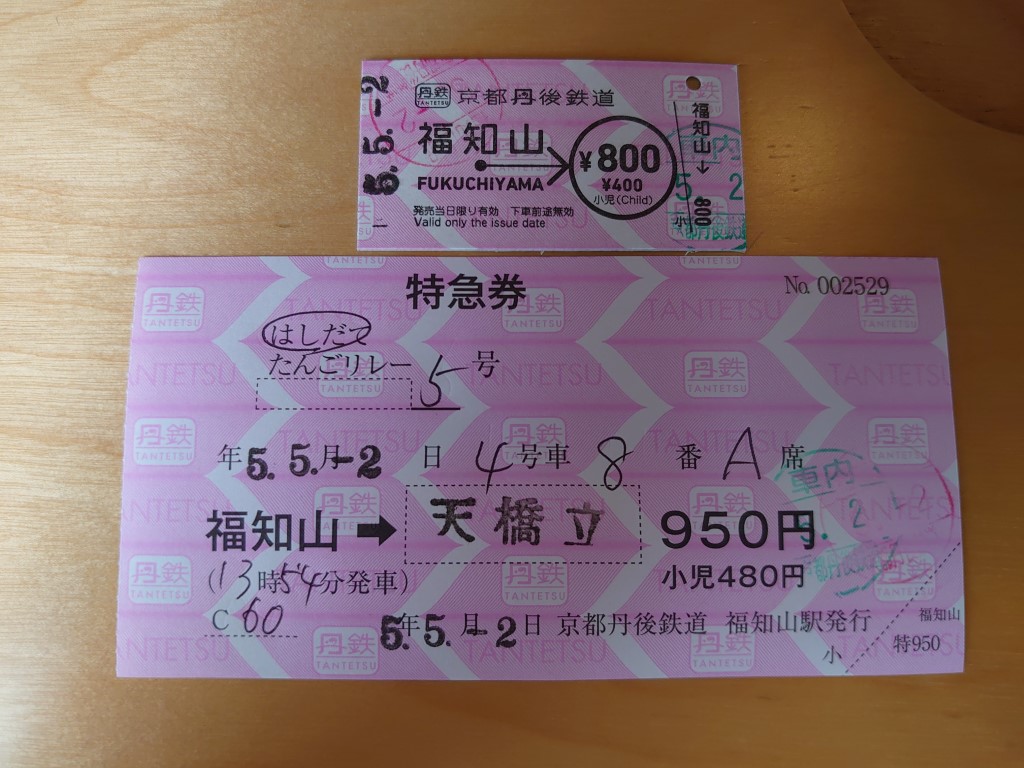

改札横の窓口で特急券を購入すると、乗車券は硬券、特急券は最近見かけなくなった手書式の常備券でした。地紋は「丹鉄」になっていることから、会社発足時にわざわざ新調したようです。こういう切符が日常的に買える所も最近は珍しくなりました。

しばらく待つと、京都から「はしだて」がやってきました。車両は京都丹後鉄道の「丹後の海」。元々「タンゴディスカバリー」という愛称を持っていましたが、2015年に「水戸岡改造」を受けて改称しました。昨日の夕方まで九州にいたので、何だか九州に逆戻りしたかのような感覚です。

車内は外国人の団体客で混雑していました。福知山を出ると、しばらく山陰本線と並走した後、山間部へと入っていきます。途中停車した大江駅で、なぜか外国人客が大量下車。彼らが大江駅にどんな目的があったのかは全くもって謎です。

混雑が落ち着いたところで、車内を観察します。床や天井を木製(もしくは木目調シート貼り付け)に変更し、一部座席を撤去してフリースペースを増設、窓を大型化、といった改造が実施されています。座席はモケットを張り替えただけですが、元々の座席も結構立派なものだったので、座り心地は上々です。

ただ、改造から年数がたっているためか、木目調のシートがはがれてしまっているところが散見されました。豪華な設備というのは維持するのも大変なようです。

大江を出ると長いトンネルで山を越え、宮津に到着。宮津でスイッチバックして宮津湾沿いを走り、天橋立に到着です。

天橋立駅には、「丹後の海」に先行して水戸岡改造を受けた一般型車両「あかまつ」が停車していました。天橋立までは電化されており、JRの電車特急も乗り入れてきます。

船・ケーブル・リフト・自転車で天橋立を満喫

天橋立桟橋発→一の宮桟橋着 天橋立観光船

天橋立駅に到着しましたが、目当てのケーブルカーの乗り場は天橋立の反対側にあります。天橋立に車道はなく、バスで行こうとすると大幅に迂回する必要があります。そのため、駅からケーブルカー乗り場までは観光船が繋いでいます。

という訳で、昨日に引き続いて船に乗り、ケーブルカー乗り場を目指します。海とはいえ天橋立で外海から隔離されているので、海面は湖のように静かです。

一の宮桟橋で下船し、フェリー乗り場の目の前にある籠(この)神社という立派な神社の境内や門前町を5分ほど歩くと、ケーブルカー乗り場に到着です。

府中15:15発→笠松15:19着 天橋立ケーブルカー

ケーブルカー乗り場に着くと、ちょうど前の便が行ったばかりでした。ケーブルカーの脇にはリフトが並行して設置されており、係員の方から「リフトの方が先に着きます」(切符はケーブルカー・リフト共通)と言われましたが、ケーブルカーに乗るためにここまで来たのですからリフトに乗る訳にはいきません。お願いして次のケーブルを待たせてもらいました。

しばらく待ち、やってきたケーブルで山を登ります。途中、行き違った車両と塗装はほとんど同じでした。

ケーブルを降り、展望台から見た天橋立を眺めます。この日は天気も良く、日本三景の一つである天橋立はまさに絶景でした。2006年に来たときは時間が無くて駅周辺をうろうろすることしかできなかったので、遠かったですが来てよかったと思いました。

帰りは変化をつけようと、リフトに乗って下山しました。下りならばリフトに乗っている間も天橋立を眺められるので、ケーブルよりもリフトがお勧めです。

観光船で駅に戻ると小一時間ほど時間が余ったので、文殊堂を詣でたり、レンタルサイクルで天橋立を走ったりしました(昨日門司港で歩き過ぎたのに懲りていない…)。結局時間切れで中間地点ぐらいまでしか行けませんでしたが、天橋立がどんな所かはよく分かりました。

特急「きのさき」で旅のフィナーレ

天橋立16:53発→福知山17:33着 たんごリレー6号

天橋立からは特急「たんごリレー」で福知山に戻ります。車両は先ほど乗った「丹後の海」ですが、今度は京都丹後鉄道完結なので自由席があり、切符は自動券売機で買えました。特急料金も先ほどより250円安く済んでいます。

福知山17:49発→京都19:07着 きのさき20号

福知山に戻ると、福知山に縁のある武将・明智光秀のラッピング列車が入線してきました。クリーム色のような塗装が全面になされていて、他の列車と比べると色の違いがよく分かります。筆者はこのラッピング車両ではなく、一番左に停車している京都行き「きのさき」に乗車します。

福知山から特急「きのさき」に乗って京都に着くと夜7時過ぎ、余力があればもう少し寄り道しようかと思っていたのですが、連日の疲労のため足が棒のようだったため断念しました。駅で夕食を摂ると、早々に「のぞみ」に乗り帰宅しました。

これで西九州新幹線・七隈線延伸区間に加え、西日本に残る未訪のケーブルカーを乗りつぶし、日本のケーブルカー完乗を達成しました。

| 会社名 | 路線名 | 営業キロ |

|---|---|---|

| 青函トンネル記念館 | 青函トンネル竜飛斜坑線 | 0.8 |

| 筑波観光鉄道 | 筑波山鋼索鉄道線 | 1.6 |

| 高尾登山電鉄 | ケーブルカー | 1.0 |

| 御岳登山鉄道 | ケーブルカー | 1.0 |

| 箱根登山鉄道 | 鋼索線 | 1.2 |

| 大山観光電鉄 | 大山鋼索線 | 0.8 |

| 伊豆箱根鉄道 | 十国鋼索線 | 0.3 |

| 立山黒部貫光 | 鋼索線(黒部ケーブルカー) | 0.8 |

| 鋼索線(立山ケーブルカー) | 1.3 | |

| 無軌条電車(立山トンネルトロリーバス) | 3.7 | |

| 比叡山鉄道 | 比叡山鉄道線 | 2.0 |

| 京福電気鉄道 | 鋼索線 | 1.3 |

| 鞍馬寺 | 鞍馬山鋼索鉄道線 | 0.2 |

| 丹後海陸交通 | 天橋立鋼索鉄道 | 0.4 |

| 近畿日本鉄道 | 生駒鋼索線 | 2.0 |

| 西信貴鋼索線 | 1.3 | |

| 南海電気鉄道 | 鋼索線 | 0.8 |

| 京阪電気鉄道 | 鋼索線 | 0.4 |

| 六甲山観光 | 六甲ケーブル線 | 1.7 |

| 神戸すまいまちづくり公社 | 摩耶ケーブル線 | 0.9 |

| 四国ケーブル | 八栗ケーブル | 0.7 |

| 皿倉登山鉄道 | 皿倉山ケーブルカー | 1.1 |

| 岡本製作所 | 別府ラクテンチケーブル線 | 0.3 |

| 総計 | 25.6 | |

コメント