国際園芸博覧会 GREEN×EXPO 2027は会場直結の鉄道がなく、バス輸送が主体となります。輸送の形態を分かる範囲で予想してみました。

「大阪万博」終了直後だが…次の「EXPO」まであと500日

大阪万博が閉幕してもうすぐ2週間、万博を満喫した人たちの間では「万博ロス」が蔓延しているそうで、筆者も例外ではないのですが… しかし、大阪万博が終わっても次は国際園芸博覧会 GREEN×EXPO 2027があります!

国際園芸博覧会 GREEN×EXPO 2027は国際的に公認された博覧会で、これは日本国内だと大阪万博に続いて7例目となります(「○○博」「○○花博」と冠するイベントは過去多数ありましたが、ほとんどは国際公認なし)。前回からわずか1年半ほどのインターバルで開催されるのは国内初です。

…と言っても、正直なところ関東地方でも盛り上がりはほぼゼロに近い状態ですし、筆者もどこで何が行われるのか全くといっていいほど知りませんでした。それでも、万博ロスを少しでも癒すべく、国際園芸博覧会 GREEN×EXPO 2027について主に交通アクセスを中心にあれこれ妄想してみることにしました。

なお、世間的な知名度がまだ低すぎて、マスコミ記事やSNSでもイベントの略称は定まっていない(「園芸博」「GREEN EXPO」「横浜花博」など様々)ようですので、本記事では分かりやすく横浜花博と呼ぶことにします。

とはいってもまだ1年以上も先の話ですし、情報もまだまだ出そろっていないので憶測に基づく記述が多めとなってしまいそうです。が、筆者は大阪万博の交通事情も散々記事にしてきましたし、趣味の全駅訪問で横浜花博会場周辺の駅も一通りは巡ったので、なるべく事実ベースの記述を試みたいと思います。

横浜花博の規模

まず、横浜花博の規模について、基本計画書などを基に紹介します(入場者数、費用などは現時点での推定)。対比のため、2025年大阪万博の規模も併記します。

- 開催期間:2027年3月19日~9月26日(大阪万博と同じく6か月間)

- 有料入場者数:1000万人以上(大阪万博の一般来場者数:2550万人)

- 会場面積:約100ha(大阪万博:155ha)

- 会場建設費:417億円(大阪万博:2350億円)

- 運営費:360億円(大阪万博:1160億円)

こうやって見てみると、大阪万博の途方もない規模に比べるとさすがに見劣りはしますが、半年限りのイベントとしては相当な規模感だと言えそうです。ちなみにTDRの年間入場者数は2パーク合わせて年間2750万人(半年に換算すると1375万人)だそうで、その4分の3ぐらいの入場者が来ると考えるとなかなか凄いです。

会場内の展示の検討はまだまだこれからのようですが、イメージ画を見ると大阪万博のようにぎっちりと建物が立つ感じではなく、庭園を主体としたものとなるようです。そのため、会場建設費は大阪万博に比べ、面積の割にかなり少なく(5分の1以下)抑えられています。

予算が少ないのはいいことではありますが、大阪万博と比べるとどうしても会場の壮大さや展示のボリュームが目減りするのは否めない訳で、果たして1000万もの人を集められるかは謎ではあります。その辺は今後展示内容をどこまで充実させられるか次第…でしょうか。

会場直結の鉄軌道なし…アクセスはバス主体

過去の博覧会のうち1970年・2025年の大阪万博や2005年の愛知万博、1990年の大阪花博は会場直結の鉄軌道ルートがありましたが、今回の横浜花博会場には直結の鉄道はありません。1985年のつくば万博などと同じく、最寄駅からのバス輸送に頼ることになります。

今回の横浜花博は「旧上瀬谷通信施設」という、かつての米軍施設の跡地で行われます。その名の通り横浜市瀬谷区にあるのですが、元軍事施設ゆえ横浜市中心部からは遠く離れている(どちらかというと大和市や町田市に近い)上、最寄りの駅からも最低2kmは離れています。

当然ながら主催者もその点は対策を考えていて、「来場者輸送実施計画」という資料が既に作成されています。以下、その内容を読み解きながら妥当性を検証していきたいと思います。

会場へのバス起点は4駅に分散

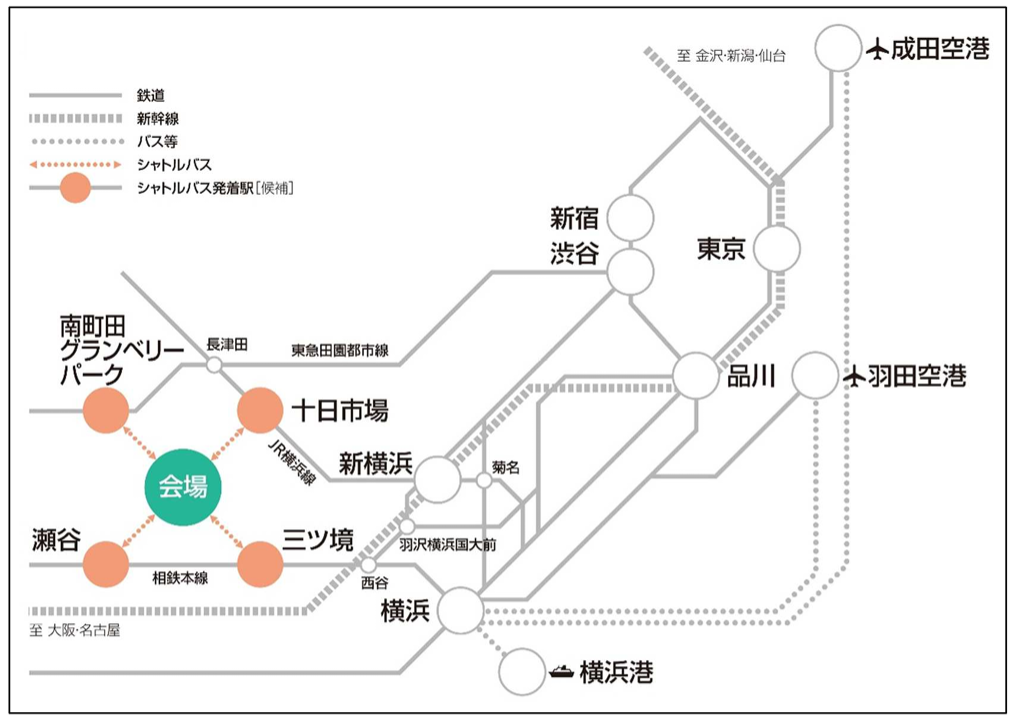

今回、会場へのシャトルバスのルートは以下の図の通り、相鉄線瀬谷・三ツ境、横浜線十日市場、東急田園都市線南町田グランベリーパークをそれぞれ起点とする4パターンに分かれるようです。この他、新横浜・横浜・羽田空港・新宿・渋谷・品川・東京駅などからの直行バスも検討されているとのこと。

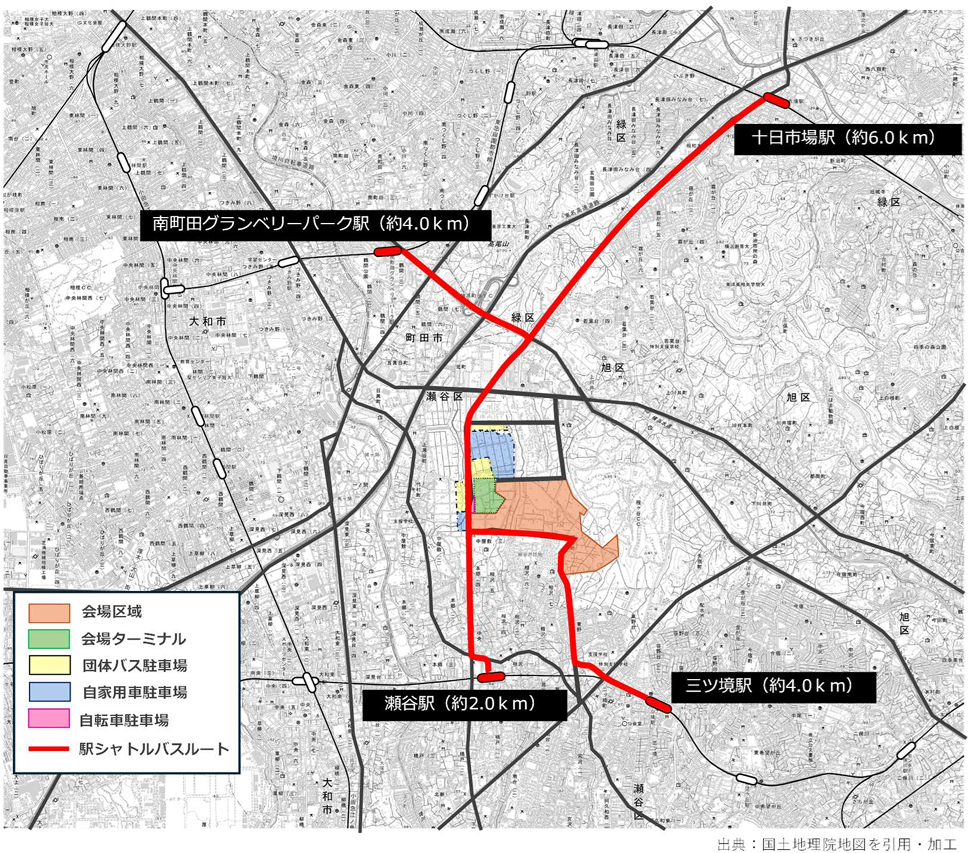

4駅からのバスルートもすでに想定されていて、以下の図の通りとなるようです。

大阪万博のバスルートは桜島駅~西ゲート間の路線が主力となっていましたが、走行距離は約6kmと長く15~20分ほど掛かっていました。それに比べると横浜花博のバスルートは短めに抑えられています。しかし、各ルートを細かく見てみると色々と問題もありそうです。

まず、瀬谷や三ツ境からのルートは途中の道路が片側1車線と狭く、自家用車やタクシーなどが集中すると渋滞のリスクも高そうです。大阪万博ではシャトルバスの予約を取れなかった人、あるいは人気パビリオン(イタリア館とか)に入場するべく会場への先着を狙う人が、近隣の駅からタクシーで会場を目指すことが一般化し、閉幕直前などは会場手前の道路にタクシーの大行列ができてしまっていました。

一方、南町田からのルートは道は広いものの、途中に国道246号との交差や東名町田ICがあり、これまた渋滞に巻き込まれるリスクが高そうです。十日市場からのルートは片側2車線の道が続くようですが、距離がやや遠いのがネックでしょうか。

会場が市街地から遠く離れた埋め立て地にあり、周辺道路も広くて渋滞の心配がほとんどなかった大阪万博と異なり、横浜花博会場は周辺が住宅地な上に道路事情もそれほど良くなさそうで、不安要素ではあります。

最混雑時のバス本数は?

「来場者輸送実施計画」には、各交通手段で会場に向かう人の数も想定されています。ちなみに、輸送計画に余裕を持たせるため、通期の総入場者数は1200万人を想定しているとのこと。

想定人数は閑散期の平日から、閉会間際の最混雑日まで数パターンが算出されていますが、ここでは最も混雑する時期の一日当たりの来場者数を手段別に紹介します。

- 公共交通機関 (4駅シャトルバス・直行バス等):約44,000人

- 団体バス:約24,000人

- 自家用車:約32,000人

- 自転車・徒歩等:約5,000人

- 総来場者:約105,000人

また、4駅シャトルバスの利用者はそれぞれ以下のように想定されています(バス1台の定員は50人を想定)。

- 瀬谷駅:約12,000人(最大約3,100人/h、バス本数40本/h)

- 三ツ境駅:約6,000人(最大約1,500人/h、バス本数40本/h)

- 南町田グランベリーパーク駅:約15,000人(最大約3,900人/h、バス本数60本/h)

- 十日市場駅:約11,000人(最大約2,800人/h、バス本数60本/h)

瀬谷・南町田は想定来場者数の割にバス本数が少ないのが気になりますが、実際には大阪万博と同じくバスを予約制とすることで、人が来過ぎることを防ぐと思われます。

4駅&会場のバス乗り場はどうなる?

4駅のバス乗降車場は2~4バースずつ設置され、瀬谷・南町田は既存のバスターミナル、十日市場は北口に新たに整備する乗降場、三ツ境は近隣の路上になるそうです。既存のバスターミナルは既に路線バスが使っているはずで、そんなにバースを確保できるのかは謎ですが、流石にその辺は調整がついているのでしょう。

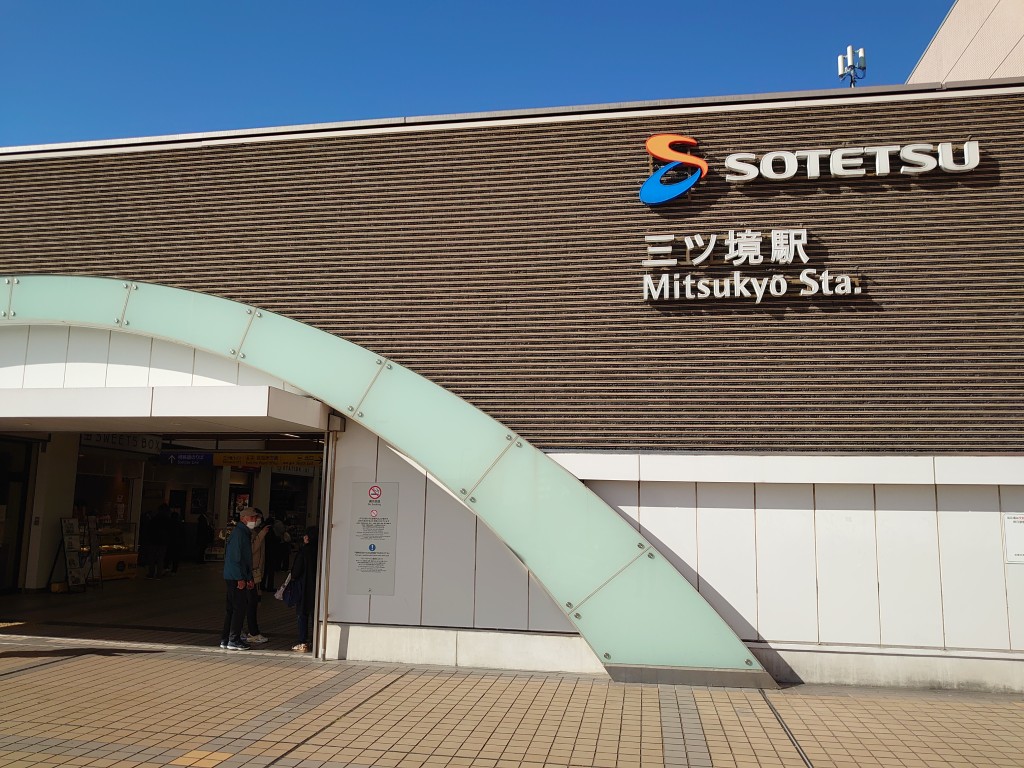

筆者は4駅とも訪問したことがありますが、瀬谷や三ツ境はごく普通の住宅地街の駅、といった風情でした。両駅からは最大毎時40本のバスが出発することになりますが、駅の改札口や通路もそこまで広くはなく、地元客の利便性を損なわない工夫が求められそうです。

一方、南町田グランベリーパーク駅は大型ショッピングモールに面していて、駅構内や周辺も広々としているのでバス輸送の拠点には適していそうです。十日市場駅はそれほど大きな駅ではないですが、近隣に若葉台団地など大規模団地がある関係でバスターミナルや駅前広場は広々としています。

この両駅は、ターミナルのすぐ脇に幹線道路があって出入りがしやすい点も優れていて、東京側からのアクセスも良いことからバスルートの主力となりそうな気がします。

そして、各地からの路線バス、パークアンドライド駐車場からのバス、団体バスはゲート前の広大なバスターミナルに集結します。大阪万博では敷地の関係上バスターミナルが2つに分かれていましたが、今回は数百メートル四方の巨大なターミナルができそうで、交通系マニアとしてはここに行くだけでも楽しめそうです。

大阪万博の実績と比べると?

ところで、大阪万博では実際どのような交通手段が使われたのでしょうか?「大阪・関西万博 来場者輸送実績」という資料を見ると、連日チケットが売り切れるほど混雑していた9月下旬の一日当たりの実績値は以下の通りとなっていました。

- 大阪メトロ夢洲駅から東ゲート:166,221人

- 大阪メトロ夢洲駅から徒歩で西ゲート:9,906人

- 路線バスで西ゲート(東ゲート→西ゲートのバスも含む):26,653人

- 団体バスで西ゲート:13,274人

- パーク&ライドシャトルバスで西ゲート:21,780人

- タクシーで西ゲート:3,252人

- 船シャトルバスで西ゲート:743人

- 総来場者:241,829人(うち西ゲート利用は75,608人)

やはり地下鉄夢洲駅から東ゲートに来た人が圧倒的に多く、7割ほどを占めています。西ゲートはそれ以外の交通手段の受け皿となっていましたが、夢洲駅から徒歩で西ゲートに向かった人を除くと利用者は65,000人に過ぎませんでした。路線バス44,000人、団体バス24,000人、自家用車32,000人という横浜花博(最混雑日)の来場者数想定は相当大きな数字であることが分かります。

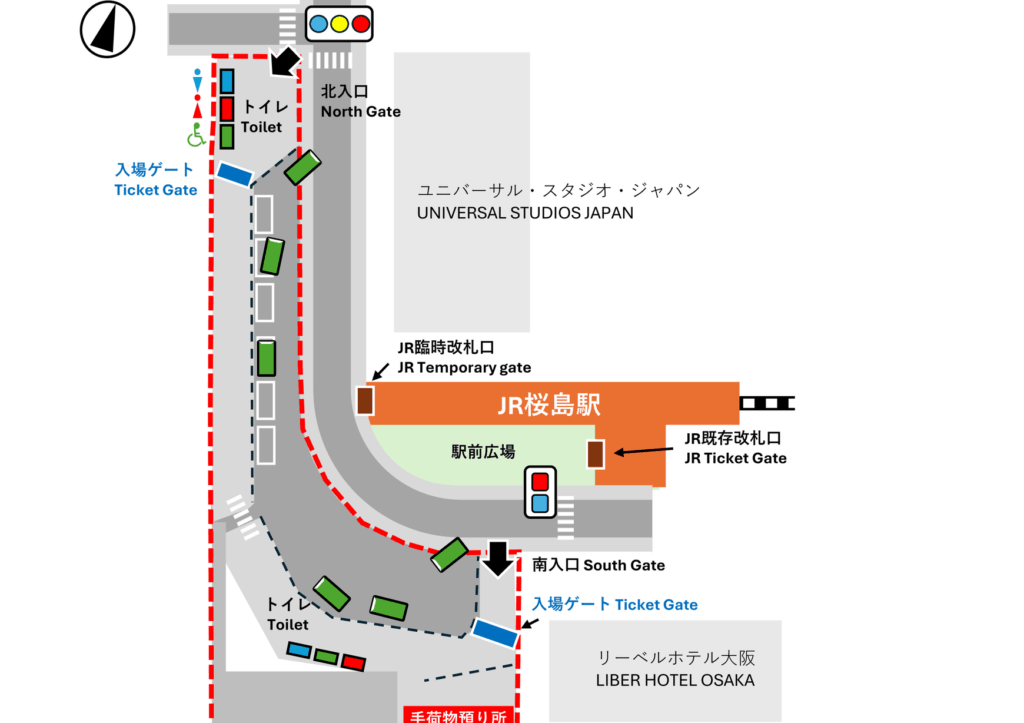

大阪万博での路線バス利用者のうち、桜島駅シャトルバスの利用者は1日15000人でした。(ちなみに、南町田グランベリーパークからのバス利用者も同程度が見込まれています)

桜島駅からのバスは筆者も乗車しましたが、乗り場は相当広くて、6つのバースのほかにバス待機場、乗客の待機場所、仮設トイレまで設置されていました。また、桜島駅が普段それほど乗降客が多くないこともあり、臨時改札口も設置されていました。

一方、会期中に急遽設置されたコスモスクエア・ATCなどのバス乗り場はポールが設置されているだけのシンプルなものだったようですし、横浜花博でどれほどのものが作られるのかは分かりません。少なくとも、「来場者輸送実施計画」にはまだ記載はないようでした。

鉄道の増発はある?

これも「来場者輸送実施計画」には記載がありませんが、鉄道ダイヤに及ぼす影響も気になるところです。実は、大阪万博では会場に直結する大阪メトロ中央線を除けば、鉄道の増発はほとんどありませんでした。JRゆめ咲線の「エキスポライナー」が毎時1~2本走ったのが目立っていたぐらいです。

というのも、鉄道はバスに比べて圧倒的にキャパが大きく、例えば20m車10両編成ならば定員は1500人にもなります(混雑時は定員を超えることが一般的)。東京の地下鉄のように、10両編成が5分おきに来る路線ならば1時間当たりの輸送力は20000人を超えるので、1000人、2000人程度の乗客は増発をしなくても裁き切れてしまいます。

ただし今回、会場に近い相鉄線や東急田園都市線は1時間当たり最大4000人以上客が増える可能性がありそうで、本数の少ない土休日の午前や夜間などは増発列車が走るのかもしれません。とはいえ、他社との乗り入れ調整は何かと厄介なので、「横浜~大和」とか「渋谷or大井町~中央林間」など自社で完結する列車が中心となりそうな気もします。

また、シャトルバスの発着する4駅の1日当たりの乗車人数はせいぜい2万人台なので、1時間当たり3000人とか4000人が来るとさすがに影響が大きそうです。まずは手っ取り早い対策として、優等列車の止まらない瀬谷・三ツ境・十日市場への臨時停車が行われる可能性は高いでしょう。

以上、とりとめもなく書き続けてきましたが、交通輸送をいくら検討したところで、肝心の客入りがイマイチではどうしようもありません。大阪万博並み…を求めるのは酷かもしれませんが、輸送能力のパンクが心配になるぐらい盛り上がるイベントになればよいと個人的には思います。

コメント