筆者は4度目となる大阪万博訪問で、欧州諸国を中心にパビリオンを巡ってきました。イタリア館やイギリス館、カナダ館などのパビリオンの様子をお伝えします。

強い雨の中「欧州攻め」

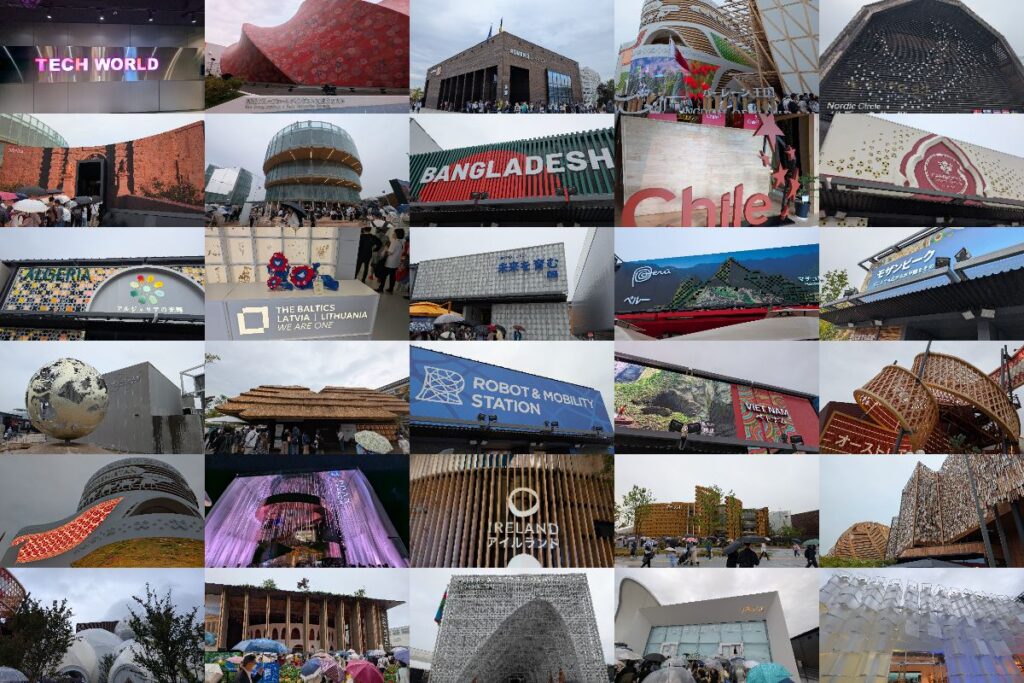

筆者は6月10日(火曜日)、前日に引き続き大阪万博を訪問してきました。前日も朝から晩まで歩きまわり、中東を含むアジア諸国のパビリオンはほとんど踏破しました。

一方で、ヨーロッパ諸国のパビリオンはまだまだ手つかずのまま残っています。ヨーロッパはそもそも大国が多いですし、どの国もイメージしやすく人気があるからか入館の難易度が高いものが揃っています。これまでは比較的楽に入りやすいものから訪問してきたため、終盤になって大量に残ってしまいました。

そんな訳で、この日はヨーロッパパビリオンを中心にめぐることにしました。後半の方は時間が余ったためヨーロッパ以外のパビリオンにも行きましたが。

この日は天気予報通り朝から強い雨が降り続いていて、前日かなり疲弊したこともあり行くのをやめようかとすら思いましたが、雨予報のため一般入場者数は9万2000人と非常に少なく、パビリオン巡りには願ってもない状況だったので来て正解でした。

午前中は持参した雨がっぱで何とかやり過ごし、午後からは小降りになったので折り畳み傘でしのぎました。そもそも、パビリオンを巡るだけならば長く屋外を歩行することもないので(入館待ちの際は立っているだけですし)、雨でも案外ストレスを感じませんでした。とはいえカバンの中は水浸しになってしまったので、防水対策はお忘れなく。

「受付停止中」のパビリオンに入るには?

ところで、お昼以降の混雑時間帯になると、人気パビリオンの一部は「受付停止中」「入館制限中」などの状態になることがあります。この状態になってしまうと、パビリオンの前で待つことすら許されず、門前払いのような格好になってしまいます。

こうなってしまうと一旦諦めて再度出直すしかありませんが、どうしてもお目当てのパビリオンに入る方法が1つだけあります。それは、(パビリオン前ではなく)パビリオンから数メートル離れたところで遠巻きに待つ作戦です。しばらくすると、パビリオンを待つ行列が減って入館制限が解除されるはずなので、そのタイミングでぱっと列に加わればよいのです。

何だか、「このはし渡るべからず」と言われたから橋の真ん中を渡る、みたいな屁理屈ですが、他に方法も無いので致し方ありません。今回、ルクセンブルク館などはこの方法で入場してきました。

今回巡ったパビリオン

それでは、今回巡ったパビリオンを軽くご紹介したいと思います。なお、パビリオン巡りのコツは前回記事を参考にしてください。

英国館(待ち時間なし)

西ゲートから入場し、大屋根リングの下を経由してやってきたのは英国館です。事前予約対象であるため通常は激混みですが、昨日のTECH WORLDと同じく朝一番だと待ち時間ゼロで入れました。

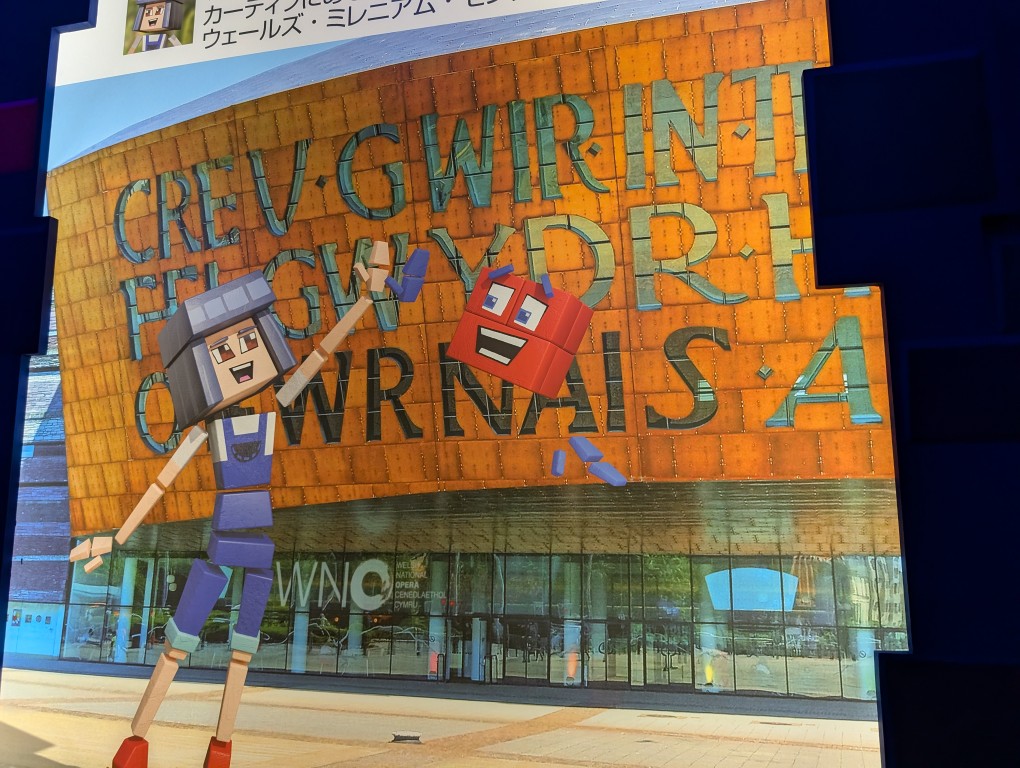

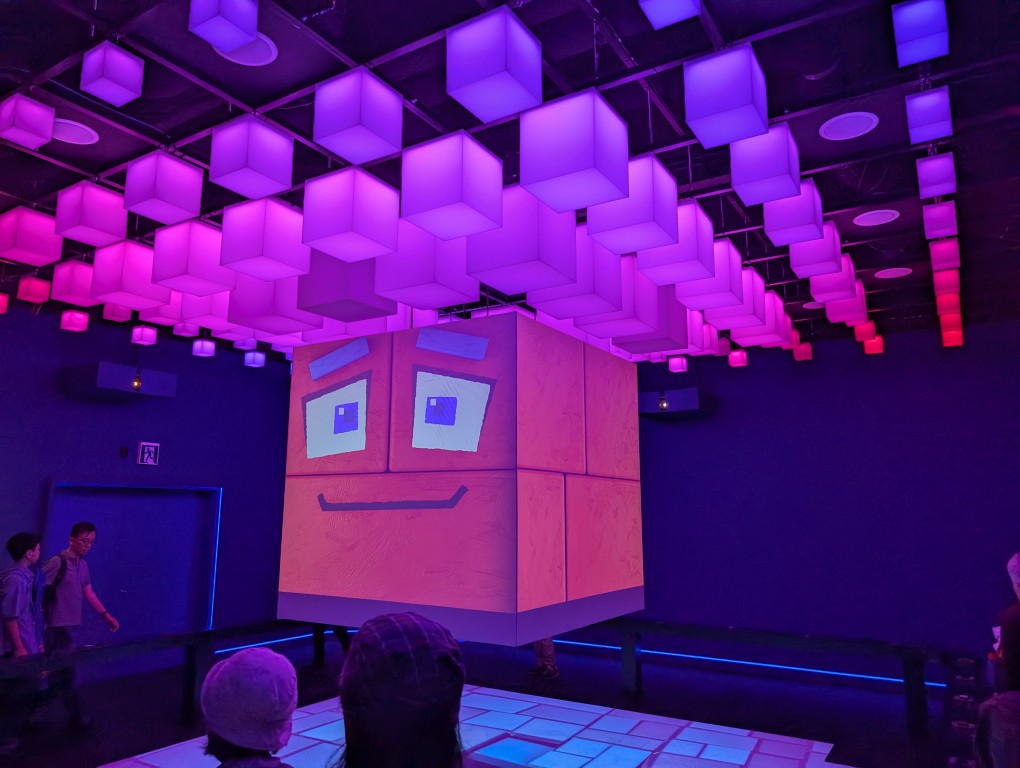

パビリオンの外観は積み木を積み重ねたような形状になっているのですが、これが本パビリオンのコンセプトを表しています。主人公の少女はひょんなことから積み木の世界に入り込み、積み木のピックスと共にイギリス繁栄の歴史を紐解いていきます。

館内は5つほどのエリアに分かれていて、係の案内に従って各部屋でショーを鑑賞します。話の流れを大まかにいうと、「イギリスの過去の偉大な発明は小さなアイデアを積み木のように積み重ねることで成立しており、各人が持ち寄った小さなアイデアを協力して積み重ねれば大きなイノベーションにつながるはず」といった内容でした。

全体的にテーマパークのアトラクションのような造りで、映像を一生懸命見ているうちにあっという間に終わってしまったという印象でしたが、さすが大国のパビリオンだけあって演出はなかなか凝っていました。どちらかというとキッズ層にお勧めな内容ですが、大人でもそれなりに楽しめるはず。

ポーランド館(待ち時間なし)

続いてやってきたのはポーランド館です。ここも事前予約対象ですが、雨で来場者の出足が鈍かったおかげかほぼ並ばずに入れました。

館内に入ると、まずは写真のような端末を操作できます。心理テストの要領で色々入力すると、各人の性格にあった花束が表示されます。花束はQRコードからDL可能なほか、全員分の花束がパビリオン出口に表示されます。

お次はポーランドの風景が巨大ディスプレイに表示されるコーナーと、壁に貼り付けられた絵筆のような物体が音を立てて回転するコーナーがありました(実際には絵筆は写真の3倍ぐらい並んでいます)。

それ以外にも、館内には随所にアート作品があります。

あとは、小部屋の中に塩水をしみこませたハーブを大量に置いた「リラクゼーションルーム」なんかもありました。後半は、ポーランドの技術や食などを紹介します。半導体に使われる「ケイ素単結晶」はポーランド人科学者が開発したらしいです。

自国のアピールに躍起なパビリオンが多い中、このポーランドパビリオンは「癒し」に重点を置いていて、淡々とした雰囲気なのが逆に印象的でした。

ルーマニア館(待ち時間30分)

続いてやってきたのはルーマニア館です。筆者が到着した直後に一気に列が進んだので、すぐに入れるのかと思ったら、なんとこのパビリオンは30分に一回しか入場を受け付けておらず、30分延々と待つ羽目になりました。よって、見た目の行列がそれほど長くなくても列の進みは遅く、入場までかなり時間が掛かる可能性が高いため、並ぶ際は要注意です。

館内に入ると、壁面全体を使った巨大なディスプレイでルーマニアの風景を眺めます。ルーマニアは巨大な岩塩の鉱脈があることで有名で、採掘した跡の穴が観光地になっているそうです。その様子も映し出されました。

そして10分ほど経ったところでピアニストが入場し、生演奏が始まりました。ここまで数多くのパビリオンを巡ってきましたが、生演奏は初めてだったので聞き入りました。演奏は10分くらいは続いたでしょうか。

演奏が終わると、次の回までの残り時間はルーマニアの民芸品(実演含む)や芸術作品を眺めます。面白かったのは写真のブドウやリンゴのオブジェで、全て鳥の卵(ウズラやダチョウなど)の殻を使っているらしいです。

ハンガリー館(待ち時間25分)

続いてやってきたのはハンガリー館。ここも事前予約対象な上、結構長い列ができていたので長時間の待ちを覚悟していましたが、25分ほどで入れました。遠目から見ると藁葺きにも見える独特の外観となっています。

最初の部屋では、アクリル製の光るアート作品が並んでいます。そういえば、昨日訪問したオマーン館も似たような雰囲気でしたね。

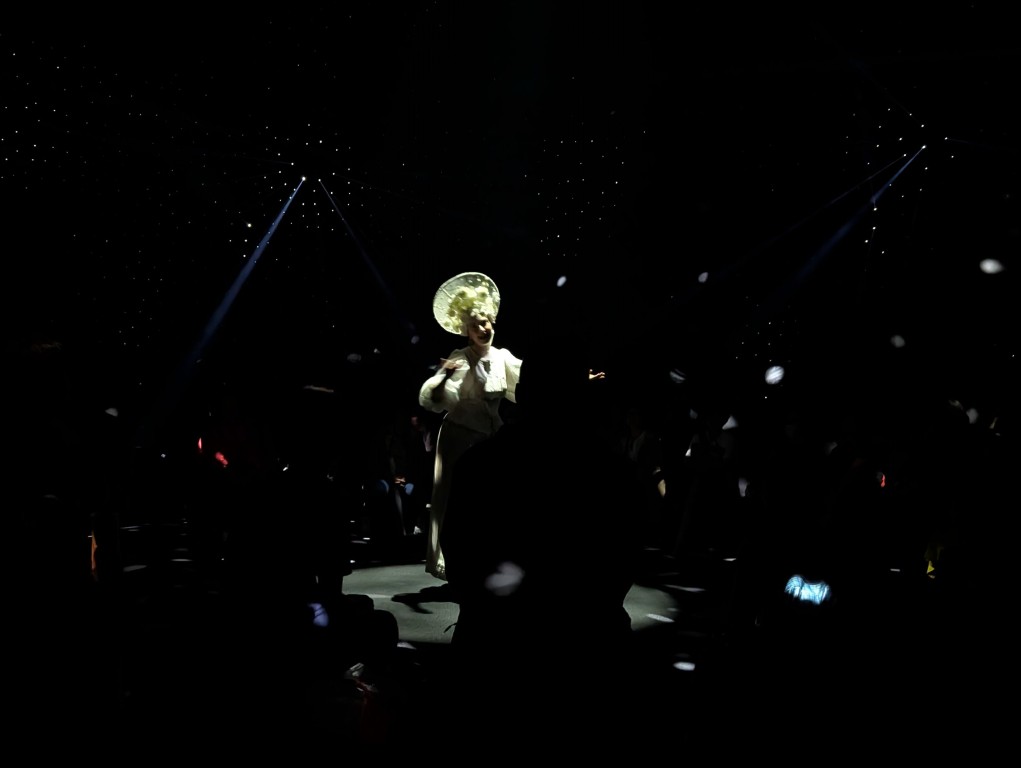

ここを過ぎると、真っ暗な円形の部屋に着席します。写真では見づらいですが、部屋の真ん中に女性の歌手が立ち、10分間ほどの歌のショーを観覧します。数あるパビリオンの中でも、屋内で生歌を聞けるところは他にないはずで(屋外ステージで歌うところはあるが)、貴重な存在です。なお、上演中は舞台の部分は回転するようになっているので、どの位置に座っても大丈夫です。

歌はハンガリーの民謡だそうで、哀愁漂う雰囲気でした。ステージを出たところには、ブダペストなどハンガリー各地の光景を流す巨大ディスプレイがあるので、ここで余韻に浸るのもよさそうです。

オーストリア館(待ち時間25分)

次にやってきたのは、ハンガリーと同じく音楽をアピールするオーストリア館です。ここは建物のデザインが凝っているので、一度見れば忘れることはないでしょう。よく見ると、らせんの部分には五線譜があしらわれています。

入館すると、最初の部屋にはピアノが置かれています。ここでは無人演奏ながらも、実際にピアノの演奏が行われます。演奏に合わせて、オーストリアと日本の間の過去の歴史イベントが表示されます。

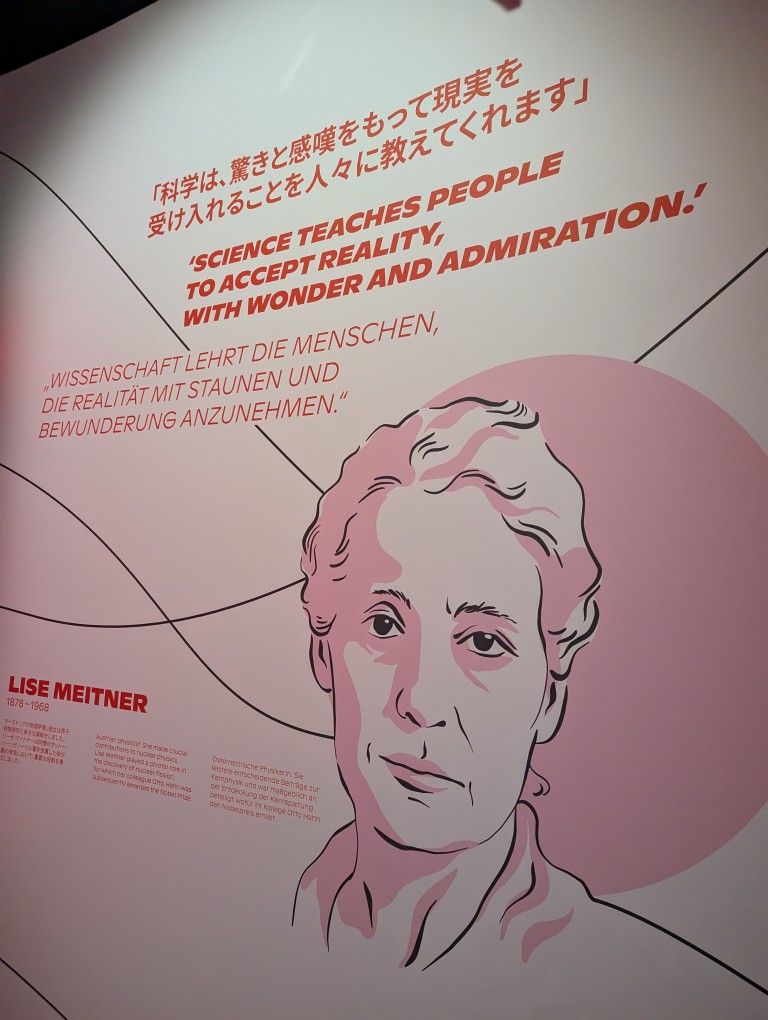

次のコーナーでは、オーストリアの偉人の言葉をイラストと共に紹介。

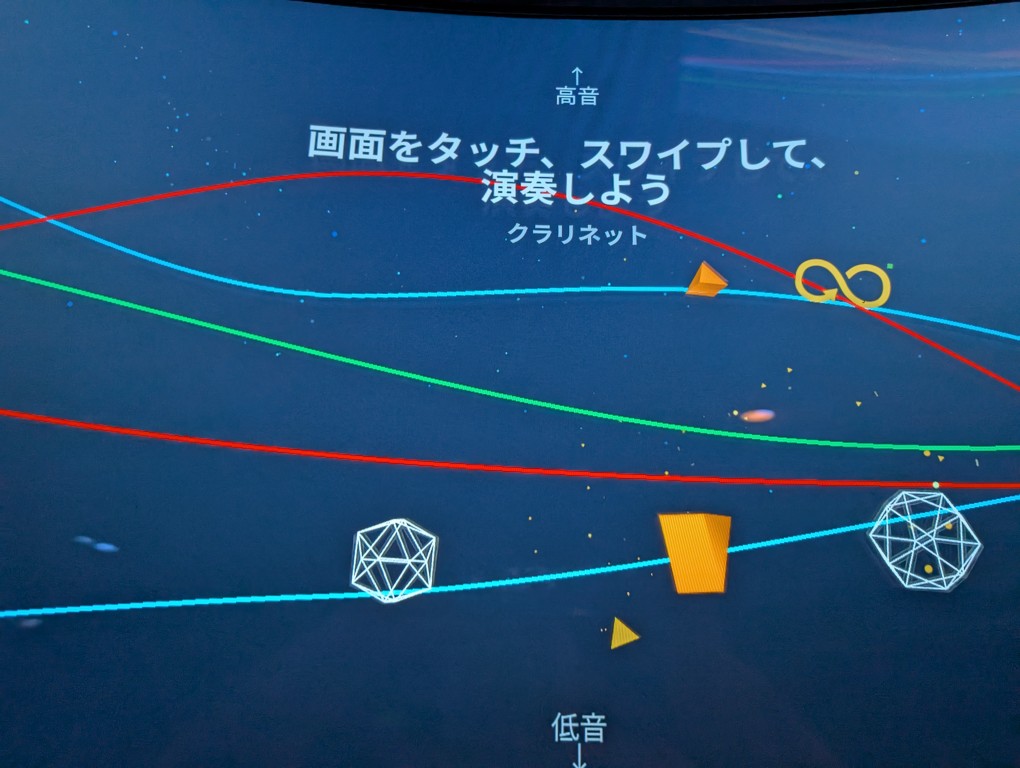

その次は複数のスクリーンを組み合わせたような空間となっていて、半分の時間は文化や技術などを映像で紹介、もう半分はディスプレイ下に設けられた端末を用いたゲームタイムとなります。ゲームタイムは画面をスワイプすることで楽器を演奏でき、その音が館内に流れるというものでした。

スイス館(待ち時間15分)

続いて、お隣のスイス館へ。ここは外からだと見にくいですが、複数の球を組み合わせたような面白い形状となっています。パビリオン全体の模型が館内にありますので確認してみてください。

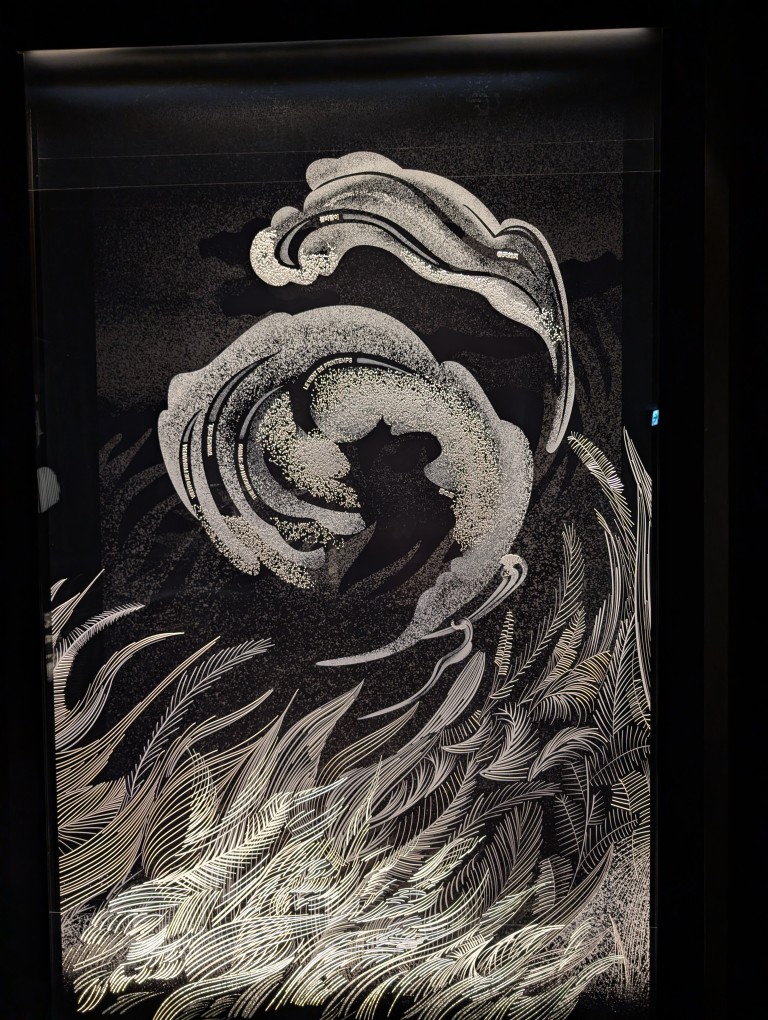

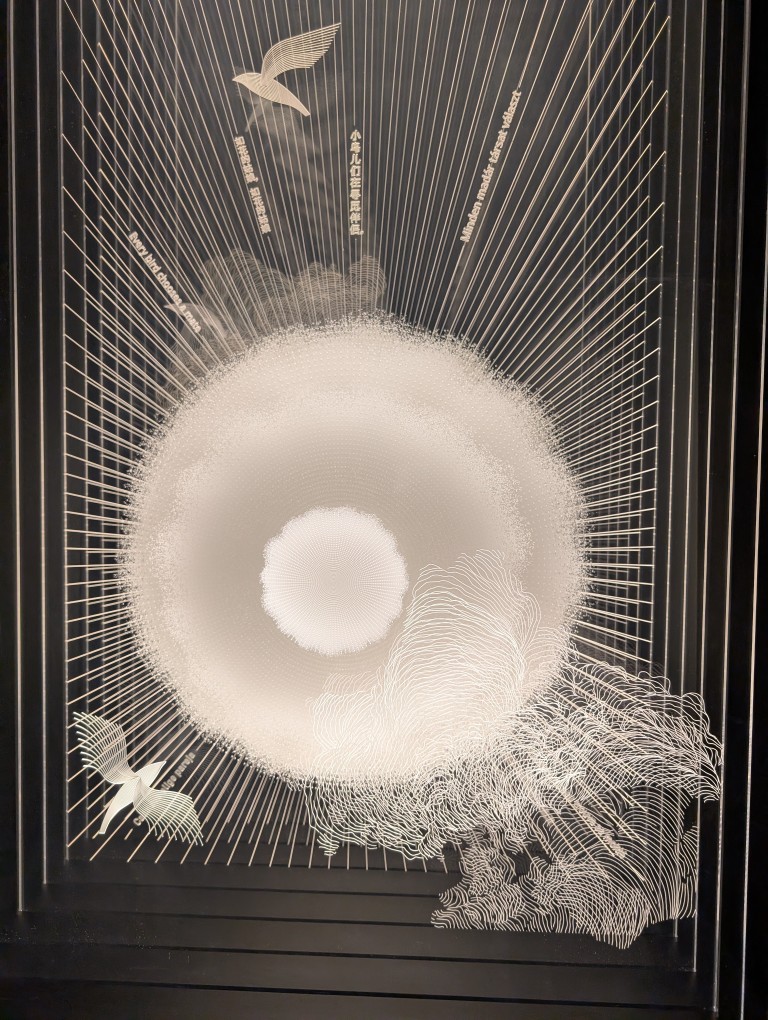

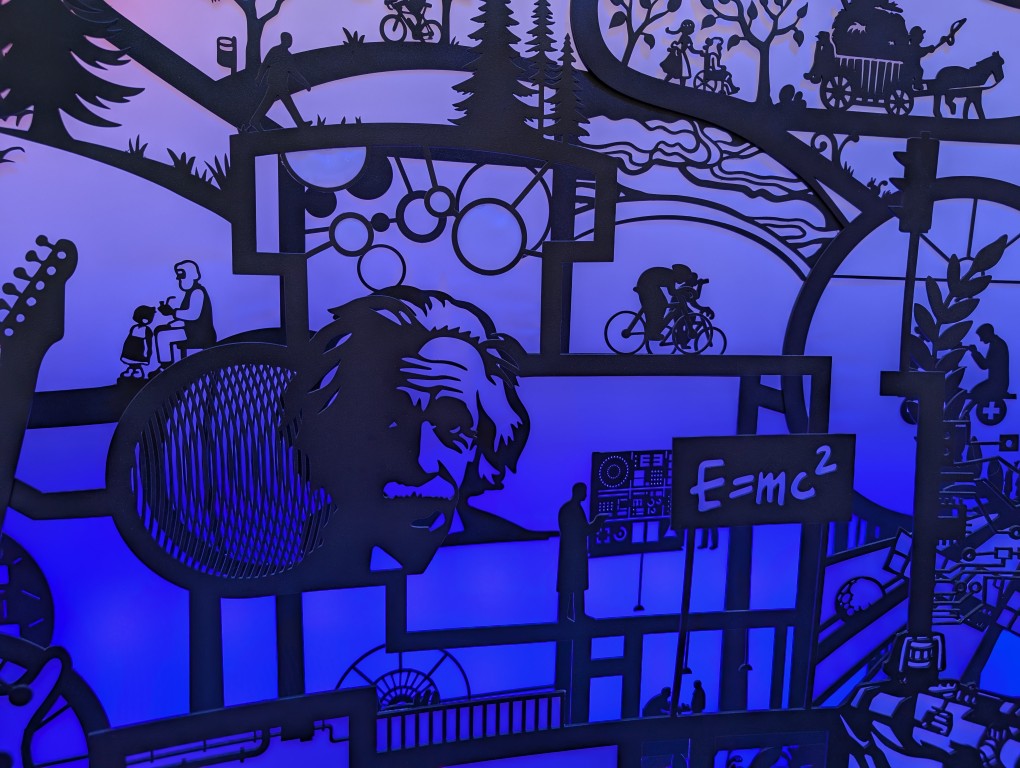

まず、入ってすぐの所には幅10m近くはあろうかという巨大な切り絵が展示されています。背景の色は刻々と変化しているので、撮影のタイミングにより色が違います。

切り絵はスイスの過去の歴史的イベントや有名人、風景などをコラージュしたものとなっていて、じっくり眺めてみるとなかなか面白いです。よく見ると、E=mc2の数式でおなじみのアインシュタインの姿も。アインシュタインはドイツ館でも偉人として登場していましたが、スイスでも偉人扱いのようです。

ここを過ぎると、巨大なシャボン玉が飛び交う不思議な空間に出ました。よく見ると下の池がシャボン液になっていて、下から送り込まれた空気でシャボン玉が次々発生する仕掛けのようでした。このエリアにはスイスの科学技術に関する展示もありました。

そのあとは巨大なスクリーンでスイスのSDGsに関する取り組みを紹介。最後は、アルプスの少女ハイジに見送られてお終いです。建物の見た目同様、内部も不思議な空間だったのが印象的なスイス館でした。

ウォータープラザ東のうどん屋

時刻は13時過ぎ、ここまで休みなしで歩き回りましたが、昨日の疲労もあり流石に足が限界に近づいてきました。14時前にイタリア館の予約をしてあるので、それまでは食事をしつつ休憩しました。

やってきたのはウォータープラザ東の飲食店街にあるうどん屋さん。細かい値段は忘れてしまいましたが、写真の組み合わせで1500円弱でした。万博に来るのは4度目ですが、屋内かつ座って食事をするのはこれが初めてでした。すごく混んでるかと思いきや、席の方はあっさり確保できて逆の意味で拍子抜け。

イタリア・バチカン館(3日前予約)

休憩後、満を持してやってきたのは万博で最も待ち時間が長いと評判のイタリア・バチカン館です。よく見ると、建物の内側にはコロッセオを模した円筒状のオブジェがあります。

入場してすぐの所では、シチリア伝統の民芸品制作の実演をやっていました。人気のパビリオンゆえ、入口付近は人で溢れかえっていてゆっくり眺める暇もなかったのですが、なかなか精巧な造りです。

建物内に入ると、最初の部屋ではイタリアを構成する州を紹介する映像が流れます。それが終わると、スクリーンがぱかっと開いて先に進めます… この演出、EARTH MARTなど他のパビリオンでもありましたね。

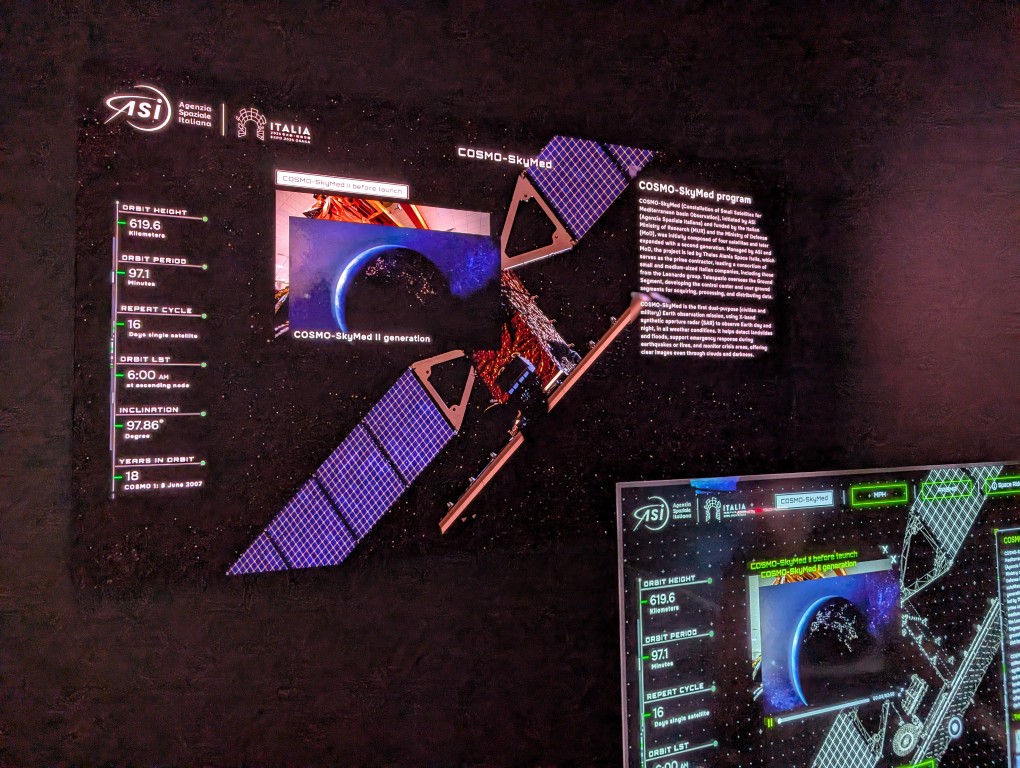

世間では、イタリア館というと貴重な美術品が展示されている、というイメージが先行しがちですが、実は現代アートや科学技術など多様な展示が行われています。中には人工衛星や特許など、美術のイメージからすると遠い内容の展示もあったりします。

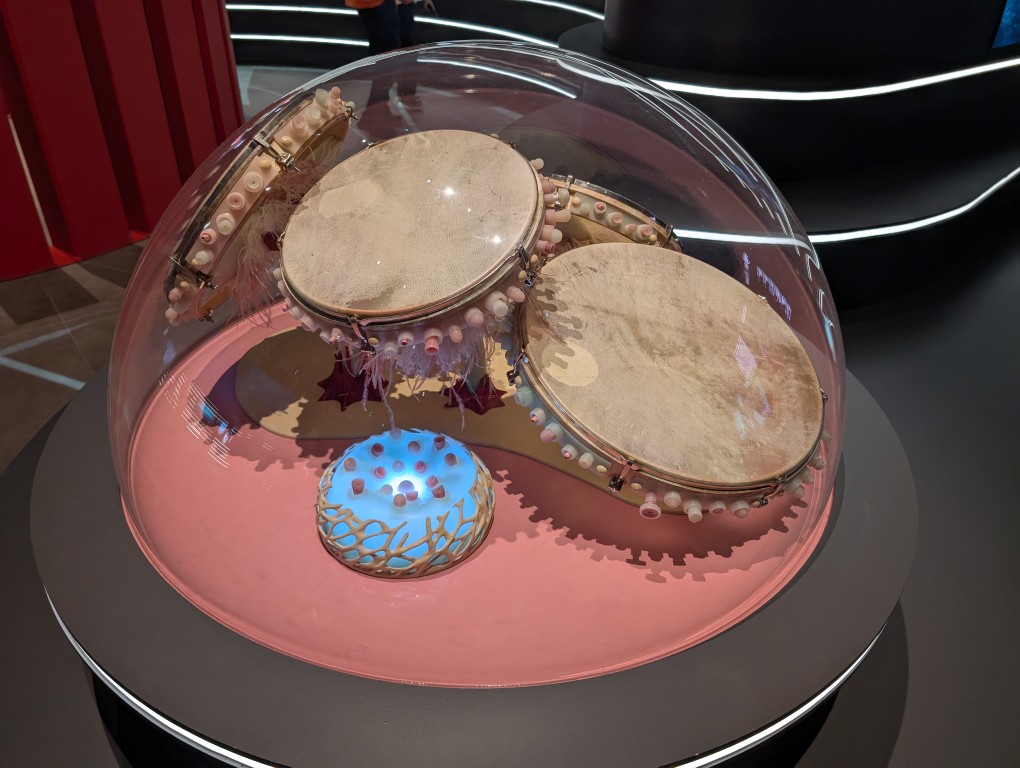

現代アートは、拍動する心臓を表現したものや、タンバリンのような何か?がありました。(タンバリンの横の青色の部分は脈打つように動いていました)

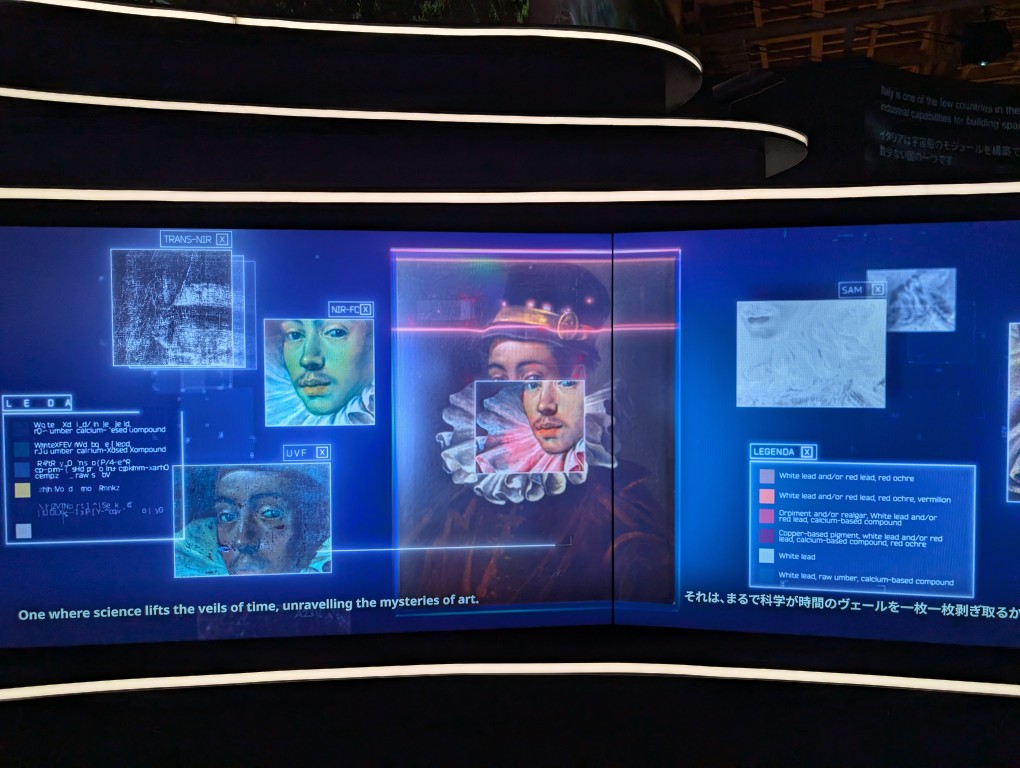

16世紀に描かれたという伊藤マンショの肖像画は、修復時に得られた知見を紹介するビデオとともに展示されていました。

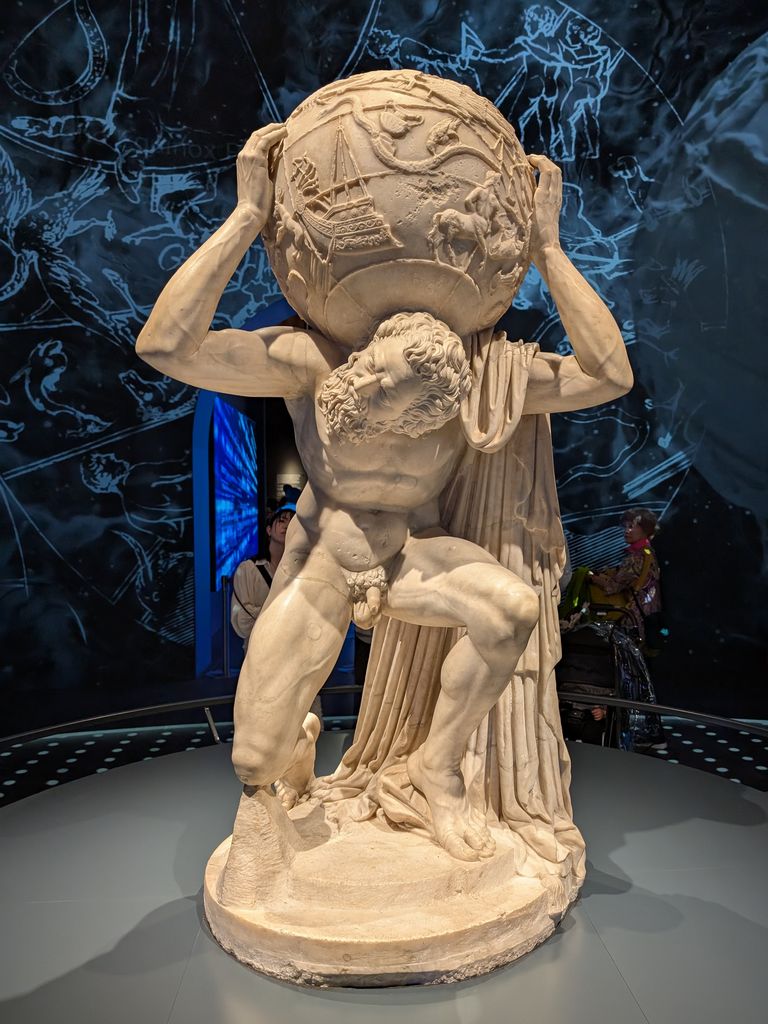

そして、目玉となるのがミケランジェロ作の「復活したキリスト」と、2世紀作の「ファルネーゼのアトラス」。後者は360度から眺められるようになっており、角度によって見え方も異なるのでじっくり観察してみてください。

そして、カラヴァッジョ作の「キリストの埋葬」は、美術に疎い筆者でも教科書か何かで見た記憶がありました。なお多くの人は気づいていないでしょうが、イタリア館のうち、この絵がある部屋だけはバチカン市国のパビリオンとなっています。この絵も、バチカン市国が所蔵しているようです。

そして、出口付近にはダヴィンチ真筆のスケッチもあり、見逃さないようお気を付けください。どうやら接写はダメとのことで、遠巻きに撮影しておきました。

ちなみに出口近くの展示はちょくちょく入れ替わっているようで、この日は人形の形に焼いたカチカチのパン(飾りとして使った後は食べるらしい)が並べられていました。

このような内容のイタリア館、待ち時間を度外視すれば文句なくお勧めなのですが、いかんせん日中は4時間とかいうレベルの待ち時間が常態化しており、そこまで並ぶ価値があるかはやや疑問です。通期パスで日参している地元勢や、「どうしてもミケランジェロの彫刻が見たい」といった強いモチベーションがある人ならともかく、東京など遠方から来てここで4時間消費してしまうのはもったいないと思います。それよりは、待ち時間がより少ないフランス館+他のパビリオンを何個か回る方が個人的にはお勧めですね。

ルクセンブルク館(待ち時間50分)

次のルクセンブルク館は、見た目に比べて奥の方まで待機列が続いているうえ、列の進みも遅く、過去最長の50分待ちとなっていまいました。これまで、人気パビリオンは予約したり朝晩に訪問するなどして何とか待ち時間を回避してきたので、ここでの50分待ちは身体にかなり堪えました。

行列待ちの退屈を紛らわすため、途中にはQRコードを読み取るとルクセンブルクの名物がVRで見れるというパネルがありましたが、筆者のスマホだと何故かうまく動きませんでした。

ここでも入口で映像を見ると、スクリーンがぱかっと開いて奥に進む仕掛けがありました。奥にはモニタがいくつかあり、ルクセンブルク国民が国の魅力や科学面での取り組みなどを語ります。

その次の、まるでテレビ番組のセットのようなコーナーでは、ルクセンブルグのSDGsの取り組みを紹介します。

ルクセンブルグは公共交通が全て無料とのことで、筆者からすると夢のような世界です… それはさておき、ここまでの展示内容は他のパビリオンとも似ていて、正直デジャブ感もありました。

ですが、すごかったのが次の空間です。360度にモニタが張られた空間にハンモックのようなものが設置されています。ここに座ると、空中を飛んでいるかのような没入感が味わえるという趣向です。早速やってみましたが、確かにどこよりもすごい没入感(対抗できるのは「いのちめぐる冒険」ぐらいか)でした。

なお、このハンモックエリアは耐久性の関係上1区画2人しか入れません。全員が体験できるわけではないので、体験したい人は急いで場所取りをするようにしましょう。

そして、外に出ると小さいレストランがありました。ここで売られているホットドック(2000円)が巨大で食べ応えがありそうなので買ってみることにしました(ソーセージの上に乗っているのはポテトフライでした)。

皿の大きさと比べて頂くと分かる通り、大人一人が食べると相当腹が膨れますし、女性ならば2人で分けても十分満腹になれるでしょう。パビリオンの食事はどれも高いというイメージがありますが、このホットドックに関してはなかなかのコスパではないでしょうか。

コモンズF(待ち時間なし)

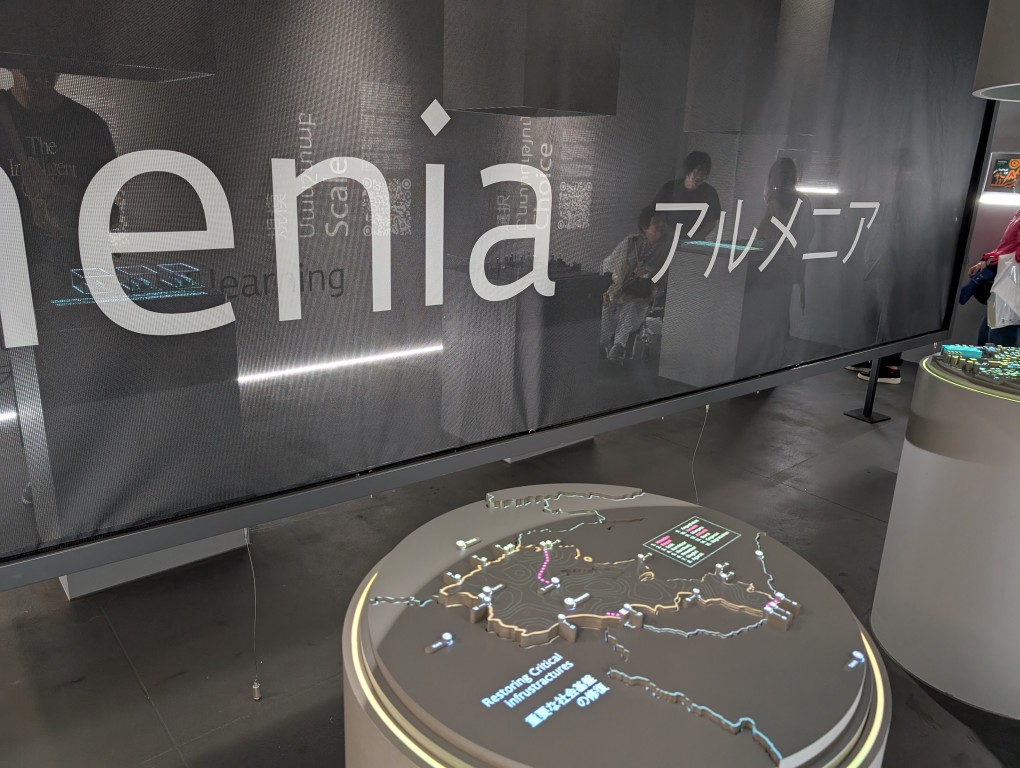

次にやってきたのは、今までほぼ手付かずだったコモンズ館です。このコモンズFは、アルメニア・ブルネイ・カザフスタンの3か国のパビリオンが入っています。

まずアルメニアは、10個ほどの円筒形の台に様々な情報が表示されています。内容はアゼルバイジャンとの紛争後の社会基盤の修復や、教育機関の拡充などお堅い話が多めでした。

続くブルネイは、古代建築を意識した木製のゲートに、大型ディスプレイによる国の紹介がメインのようでした。

次のカザフスタンは定期的に館内案内ツアーを行っていて、本来ならばその順番を待たねば入館できないのですが、実は廊下から館内の様子が完全に見えてしまいました。よって、ここも訪問扱いにしてしまいましょう。

モナコ館(待ち時間10分)

お次のモナコ館は、細長い建物がいくつかある変わった形状のパビリオンです。まず、1階はディスプレイの下に石や木の棒や金属などが置かれていて、それを触るとディスプレイの方で何らかの反応が起きる、というものでした。

2階はVRでモナコの街並みが眺められるとの趣旨でしたが、待ち時間が長いうえ、その場で教えてもらえるリンク先から家で見ることも可能とのことなので飛ばすことにしました。

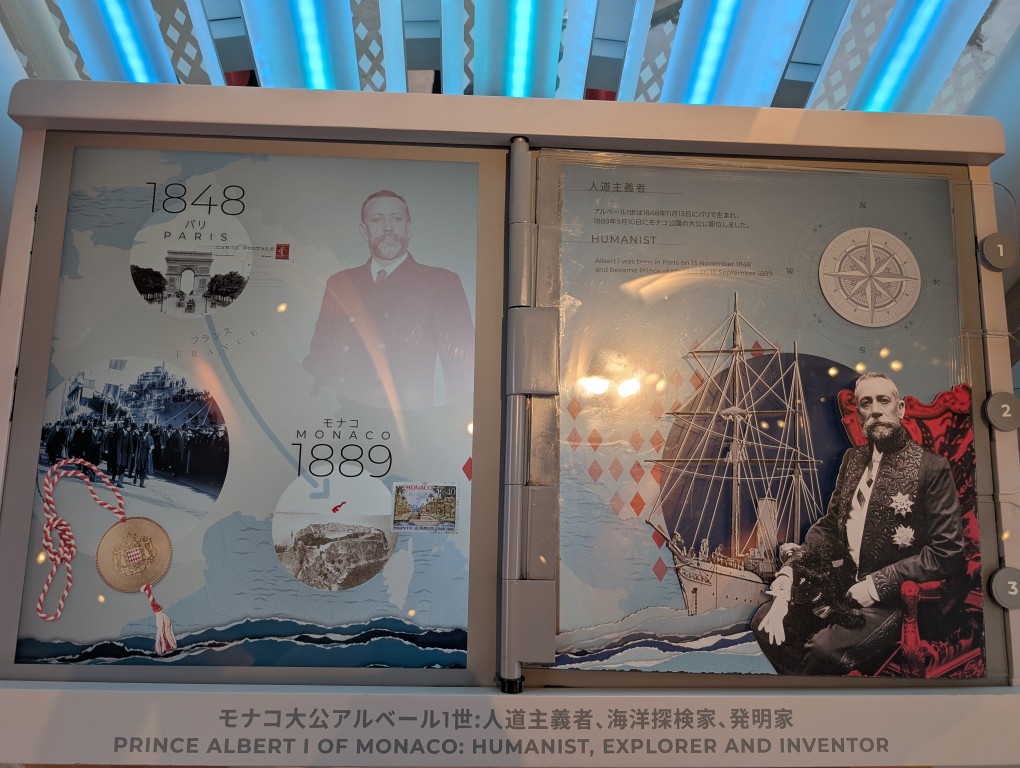

その先は一旦屋外に出て、別の建物へ行きます。展示ではモナコの歴代国王を紹介していました。アルベール1世という人は海洋学者としても活躍したらしいです。屋外には木製の双六なんてのもありますが、雨のせいで木が湿ってしまいまともに動作しないようだったのが残念。

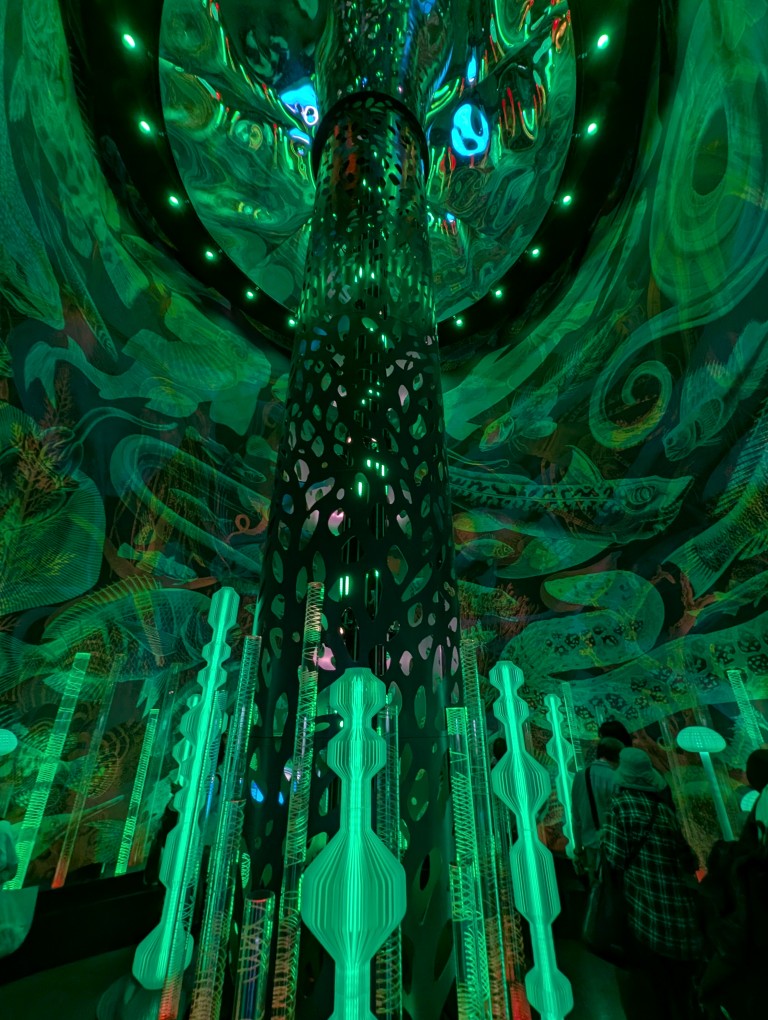

そして最後の建物の内側には、まるで太陽の塔の内側のようなとても不思議な空間が広がっていました。

アゼルバイジャン館(待ち時間15分)

次にやってきたのはアゼルバイジャン館です。ここもトルクメニスタンなどと並んで独裁国家として名高い所ですが、どんな様子なのでしょうか。

ちなみにアゼルバイジャンのGDPは540億ドルで、例えば先ほど見たカザフスタンの数分の1ぐらいなのですが、そんなのお構いなしに立派な建物がそびえ立っていて、なかなかよく目立っています。

館内に入ると、美しい自然の写真が飾られています。なお、足元はつるつるの大理石なので雨天時などは転倒しないよう気をつけてください。

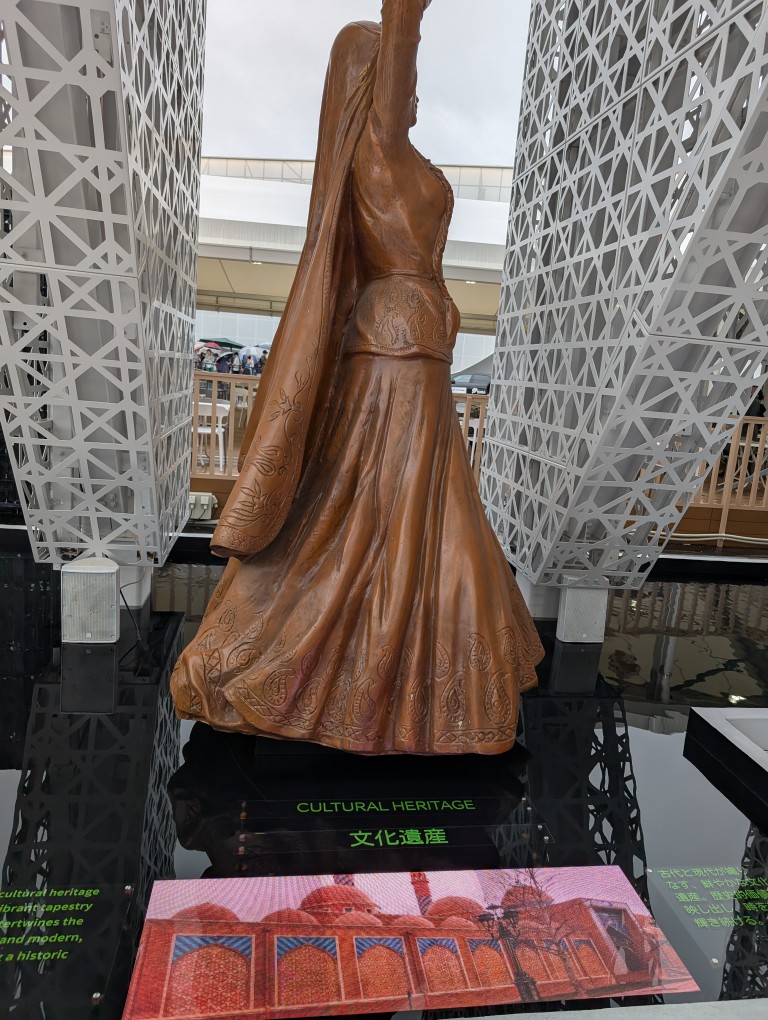

その先には、外からも見える回転する木像があり、その足元には水中にディスプレイがあってテーマに即した画像を流しています。正直、この入口のエリアが見所の8割ぐらいを占めているので、「早く中に入って」と圧を掛けられても気にせず、しっかり見ておくようにしましょう。

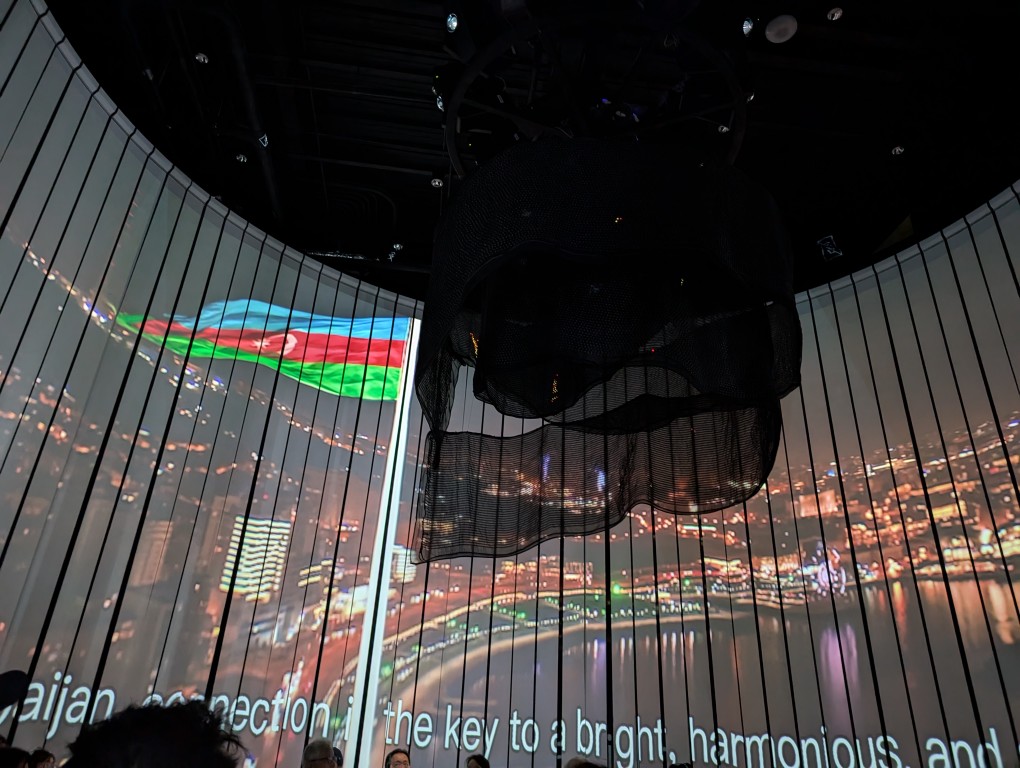

館内ではアゼルバイジャンのPVのような映像が、筒状のスクリーンに延々と映し出されます。あとはいくつか民芸品の展示があっておしまいです。

見ての通り建物は立派だけれども展示は少なめだったアゼルバイジャン館。係員の人もみな妙に大人しく、独裁国家の神髄を見たような気がした…というのは筆者の偏見でしょうか。

カナダ館(当日予約)

前の日は当日予約でガンダムを狙ってみたりと色々チャレンジしたのですが、この日は入館直後に夕方のカナダ館を予約するという安全策を取りました。そのカナダ館ですが、中がかなり混んでいたようで予約チェック通過後も20分ぐらいは待たされました。

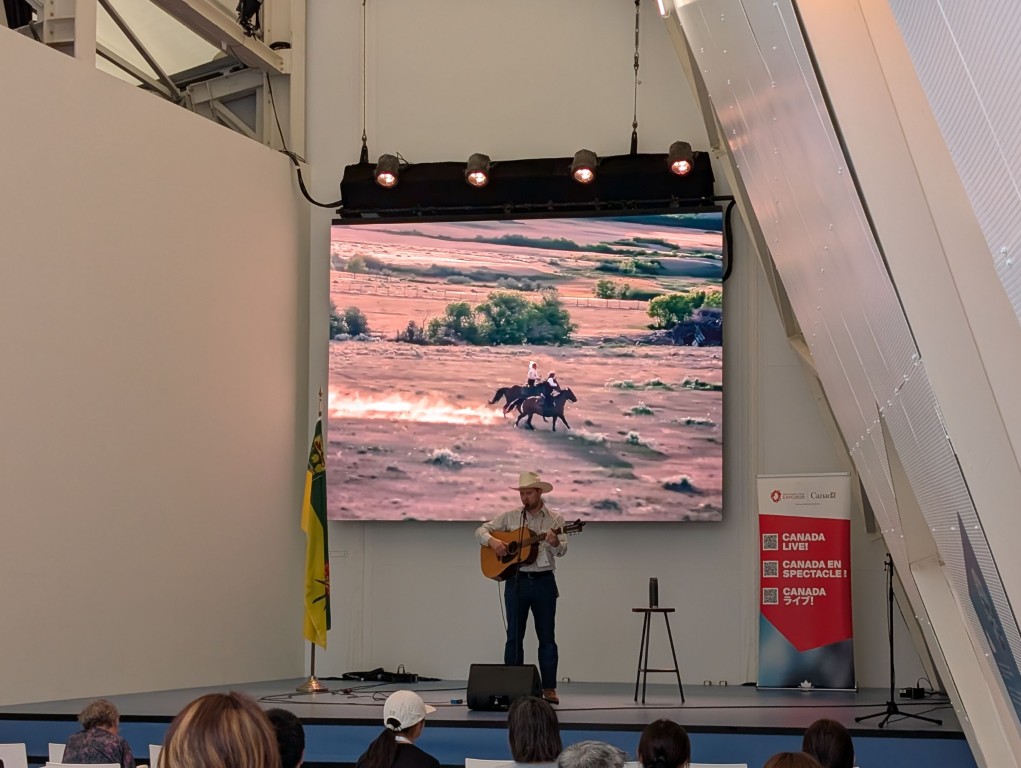

ちなみに、ちょっと入口から奥まっていてわかりにくいのですが、カナダ館でも定期的にライブ演奏が行われていました。

入口では、タブレット端末にハンドルをつけたようなデバイスを渡されます。館内は、流氷が置かれただだっ広い空間なのですが、氷にタブレットを当てると様々なものが現れます。写真に写っている人間は本物ではなく、バーチャルな世界の中の漁師。

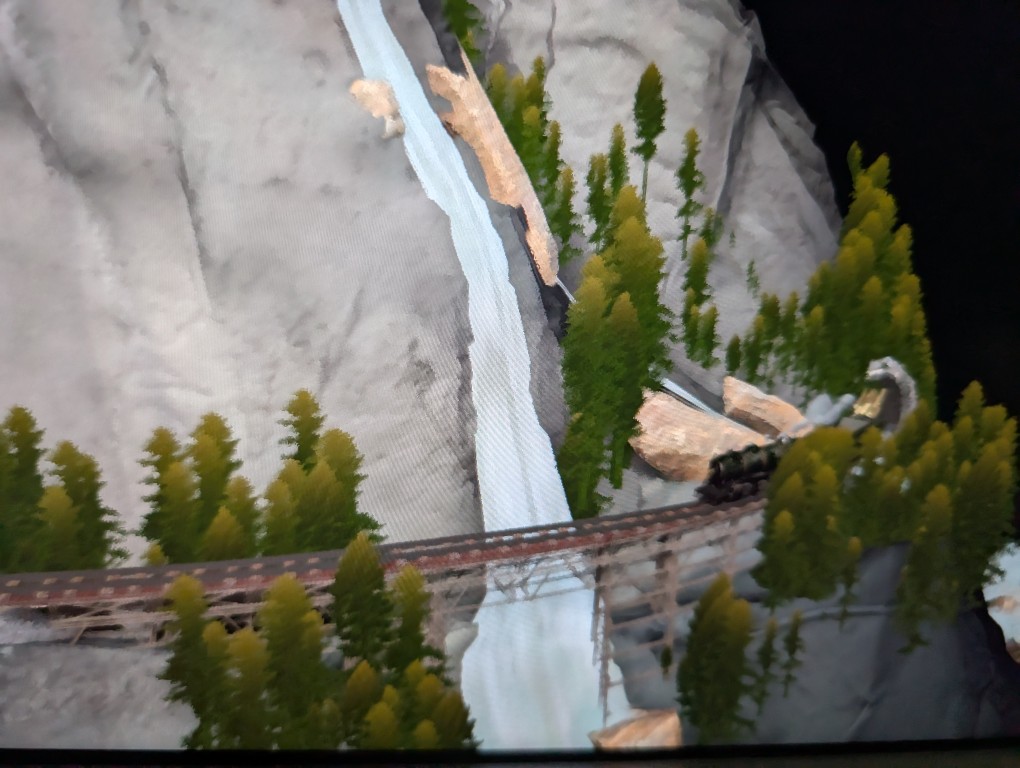

その他、崖沿いを走る鉄道や、摩天楼(カナダに摩天楼ってあるのでしたっけ?)を見ることもできます。

最後、宇宙船の底のような空間の上には…本物の宇宙飛行士が無重力飛行をしていました。

VRに写っている物の説明は特になく、何が写っているのかが気にはなったものの、映像を見るだけでも楽しめたので、特にお子様連れにはお勧めです。

ブラジル館(待ち時間10分)

夕方になると小学生や修学旅行生が減り、場内の混雑もだいぶ落ち着いてきました。ブラジル館も入館制限は無くなり、幸いにも10分ほど待てば入れました。

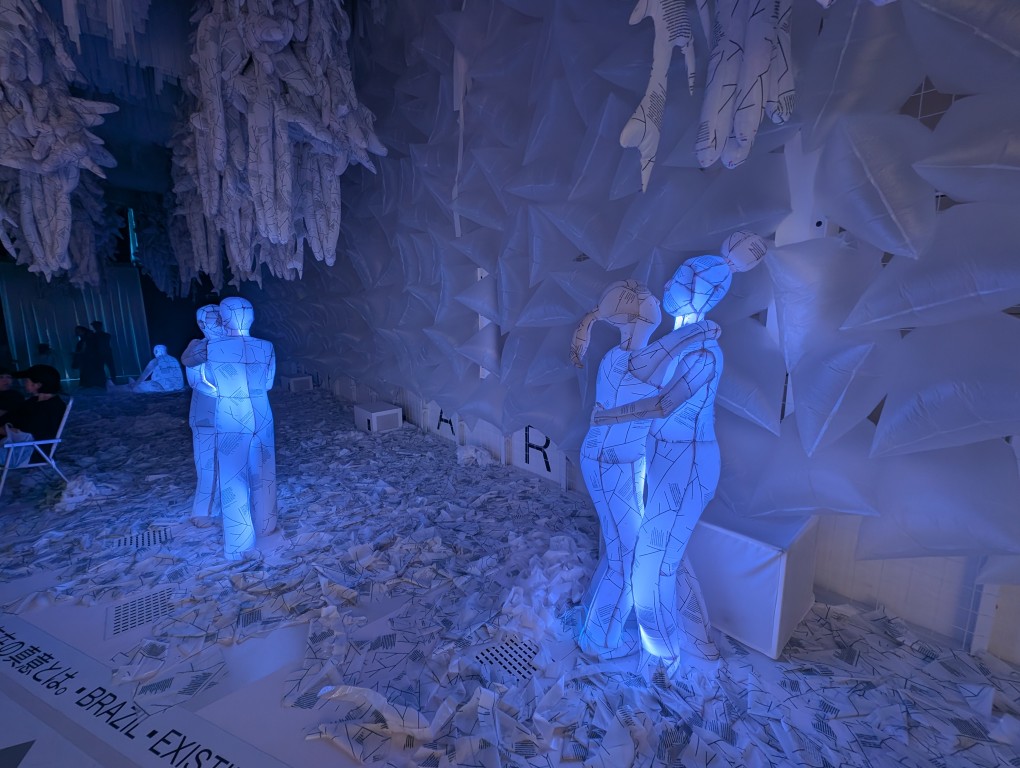

ブラジルといえばリオのカーニバルやアマゾンの大自然が有名で、てっきりその方向の展示が来るのかと思ったら…まさかのアート系に全振りの内容でした。館内は天井から謎の白いオブジェがつるされた空間が広がります。

一方館内には人間の姿をしたバルーンが何体も設置されています。館内は基本的に薄暗いのですが、時々暗幕が開いて明るくなります。そうなると館内の見え方が大きく変わるのが面白いです。

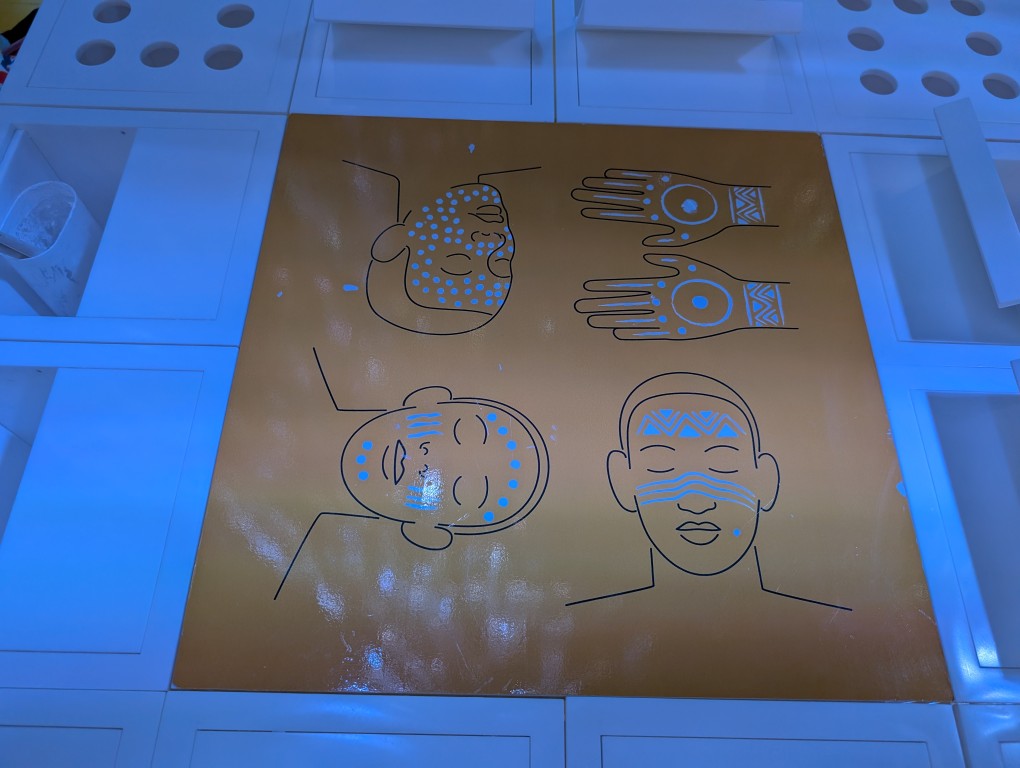

次のエリアでは、大量の金色のテープがつるされた空間に現代アートを展示。中には現地特有のボディペイントを自分でできるというコーナーもありました。

この日見てきた欧州のパビリオンはどこもシックなものが多かったのですが、それとは対照的に派手派手な内装の部屋が続きます。

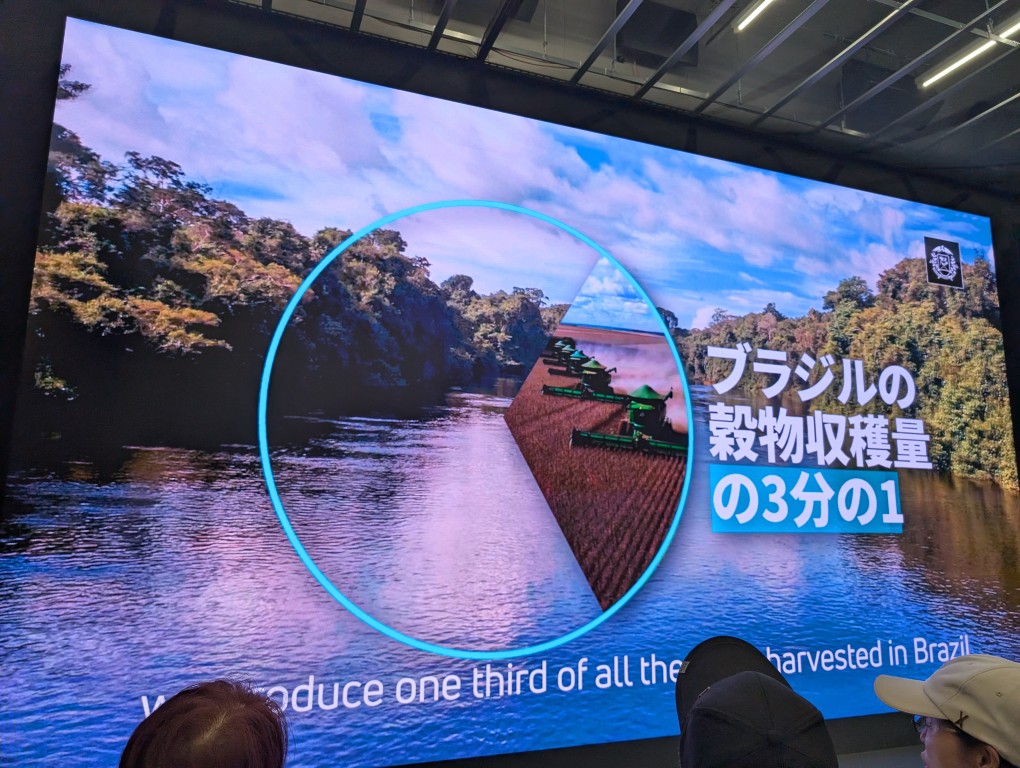

奥の方には、ブラジル各州の産業について映像で紹介するコーナーもありました。州ごとにかなり長い紹介ビデオがあるので、全部見ると何分ぐらい掛かるのでしょうか…

コロンビア館(待ち時間10分)

この日最後にやってきたのは、ブラジル館の隣にあるコロンビア館。テーマは「コロンビアの美」で、天井の黄色い蝶に導かれて館内を進んでいきます。

入口付近の飾り棚には、コロンビアの名産品とおぼしき品々がずらっと並びます。

最初のエリアでは、コロンビアの産物を直接手に取って触ったり匂いをかぐことができます。織物や岩塩、コーヒーやカカオ豆に混じって、パーム油もありました。パーム油は触ると手がべとべとになるのでご注意を。

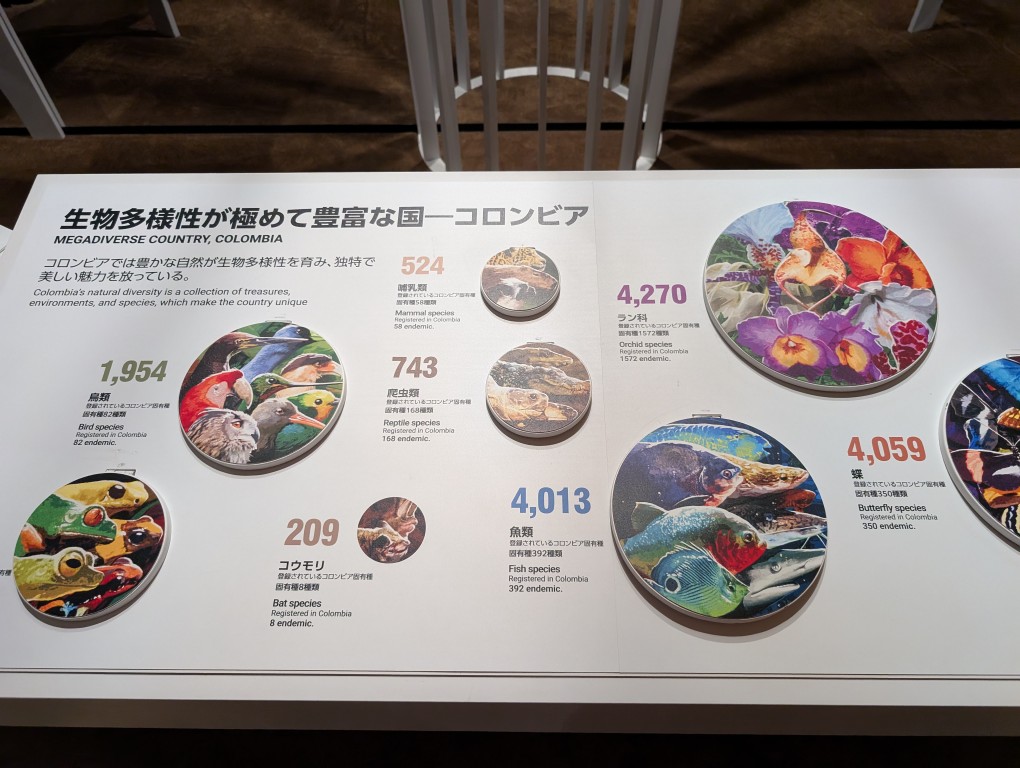

次はコロンビアの生物多様性と、カピバラなどの生き物について紹介した後、コロンビアの自然の映像を眺めておしまいとなります。

2日間のパビリオン巡りの成果は…

最後に少しだけ時間が余ったので、この日初めて大屋根リングに上ってみました。草むらのような所にはLED電球が仕込まれていて、よく見ると光っています。

足も最早限界ですし、当日中に東京に戻らないといけないので19時半ごろ東ゲートを後にします。この時間だと、駅までスムーズに歩くことができました。

こうしてこの日は14館、前日と合わせると40館を訪問し、G7諸国とインド以東のアジア諸国のパビリオンは完全制覇できました(未開館のネパールを除く)。ヨーロッパも、ベルギーなど一部は残ってしまいましたがほとんど巡ることができました。残るパビリオンと、まだ手付かずのコモンズ館は次回以降の宿題としたいと思います。

コメント