パビリオンの一覧表は前ページをご覧ください。

独断と偏見で選ぶ・おススメパビリオンランキング

住友館・モンハンなど一部人気パビリオンを巡れていないのに僭越ではありますが、個人的にお勧めするパビリオンのランキングを作ってみました。あくまで一人のおっさんの感想ですので、異論は多々あろうかと思いますがご了承ください。

1位:フランス館

詳細な訪問記事はこちらから。

海外パビリオンは全般的に、国の風土文化から技術までを広くアピールするため情報過多かつ雑多な内容になりがちです。そんな中、フランス館は同国が誇るファッションやアートの力で展示空間を美しく演出することに振り切っており、圧倒的No.1のインパクトがありました。

加えて、フランス館は予約が必要ない上、見た目の行列が長くても案外すんなり入れることが多いのも特長です。例えばお隣のアメリカ館は、部屋を移動しながら何個かのショーを見る形式なので、部屋ごとに人が滞留してしまい、裁ける人数は少なくなりがちです。それに比べてフランス館は一本道の館内をひたすら進んでいく形式ですので、多くの人が裁けるのです。

Web上の書き込みを見た限りだと、混雑する日中の行列はかなりの長さになっているようですが、それでも1時間以内に入場できたという声が多かったです。また、空いている朝方や19時以降だと10分程度の待ちで入館できます。「事前予約も当日予約もない…」「暑い中長時間は並べない…」と悩める万博客の救世主、と書くとほめ過ぎでしょうか。

とにかく困ったら朝晩にフランス館に飛び込んでみる、万博初訪問の方はこの方針でいいんじゃないかと思います。

2位:TECH WORLD(台湾パビリオン)

詳細な訪問記事はこちらから。

TECH WORLDという名前で勘違いされがちですが、本パビリオンは必ずしもテクノロジーに特化した内容ではなく、事実上「台湾パビリオン」と呼ぶべき展示です。国名を使えなかったり大屋根リングの外に出されていたりするのは様々な「政治的事情」が絡んでいるのでしょう。

とはいえ、巨木の下の植物を大量のタブレット端末で表現したり、絵画を超高精細なディスプレイで本物さながらに表示したりと、台湾が誇るテクノロジーもさりげなくアピールしています。全体的に自然・文化・テクノロジーの要素が非常にバランスよく配分されていて、内容も感心させられるものばかりで、非常に高評価となりました。

3位:いのちの未来

詳細な訪問記事はこちらから。

実は入館したのが開幕直後だったので事前情報がなく、アンドロイドがうにょにょと動き回っているだけなのかと思って正直期待せずに入場しました。しかし実際に見てみると、ロボットと人間が共存する未来(2075年)の姿をストーリー仕立てで見せるという内容で、このショーが主張する「いのちの未来」の姿を実感することができました。映像・照明などの演出も非常に秀逸でした。

最後に出てくるアンドロイドがゲームのラスボスにしか見えなかったり、唐突にマツコさんが出てきたりと突っ込みどころもありましたが、TDRやUSJには人形のショーはあっても人型アンドロイドのショーは無いはずで、そういう意味でも貴重だと思います。

4位:インドネシア館

詳細な訪問記事はこちらから。

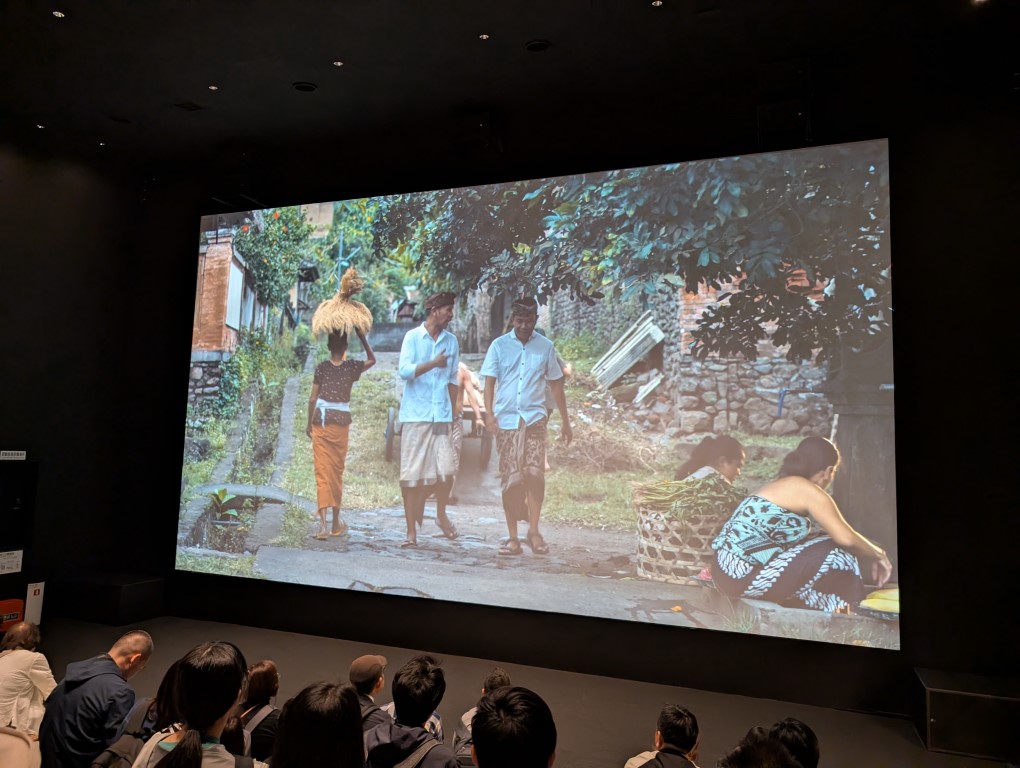

入口のお姉さんの「今なら空いてますよ~」という陽気な声に惹かれて入場したインドネシア館。入場すると、いきなり熱帯雨林が再現されたエリアが広がります。滝を作り本物の熱帯植物を植え、湿度も高めに保った本格的なものです。たいていのパビリオンは導入部分を巨大ディスプレイの映像でごまかしがちな中、ここまで労力をかけている点は素晴らしいです。

いくつかの展示の後、最後は大型ビジョンで映像を眺めるエリアとなっていて、インドネシアの伝統的な影絵芝居「ワヤン・クリ」の映像が流れていましたが、これがなかなかカッコよくてしばらく見入ってしまいました。自然・文化・技術の各要素がバランスよく配置されていて、とてもよくできたパビリオンだと思いました。他の有名パビリオンほど混んでいないのも有り難いところです。

5位:GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION

詳細な訪問記事はこちらから。

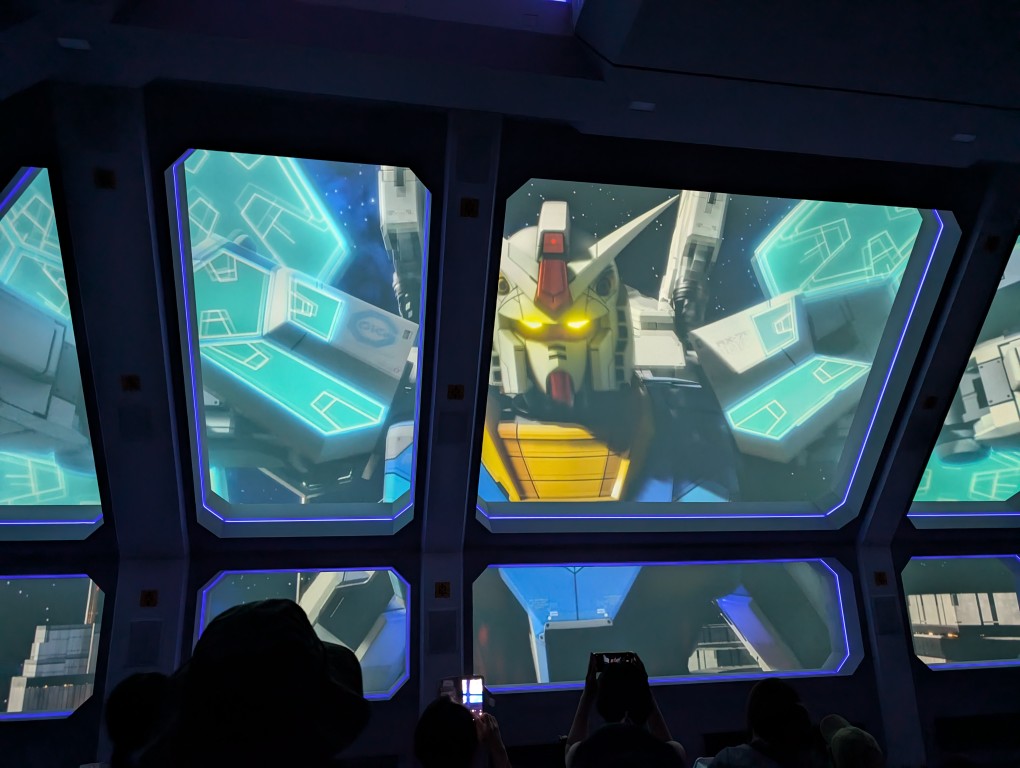

開幕当初からトップクラスの人気を誇るガンダム館。内容は「宇宙エレベータで宇宙基地に向かったところ、敵とガンダムの戦闘に巻き込まれる」というものでした。本パビリオンは他パビリオンと異なり「ガンダム」という確固たる世界観があるうえ、日本のアニメ業界の実力の高さも相まって、セットの精巧さ・映像の迫力ともに群を抜いていました。

冷静に科学的に見ると若干突っ込みどころもある、万博なのに和製コンテンツで勝負してしまっている(海外での知名度もあるようですが)、入館のハードルが高い…等々の点を考慮しランキングは5位にとどめましたが、エンタメとしての純粋な面白さはトップクラスだと思います。

なお、通期パス所有の地元勢以外が今から予約を取るのは非常に難しいですが、関西以外の他地方から訪問する人向けに日本旅行がガンダム入館確約付きプランなるものを販売しているようです。

6位:NTT館

詳細な訪問記事はこちらから。

運よく当日予約が取れて訪問したNTT館。館内は3つのゾーンに分かれており、最初のゾーンでは「コミュニケーションの進化」をテーマとした映像を鑑賞します。万博ではこの手の映像は至る所で見ましたが、その中でも屈指の出来栄えではないかと個人的に思います。

2つ目のゾーンでは3Dメガネをかけて、Perfumeのライブを軸とした映像を鑑賞します。3人のステップに合わせて床が振動する演出もあって臨場感が凄いです。3つ目のゾーンは「新しい自分に出会う」というテーマで、参加者の顔写真が若返ったり年老いたりと様々に変化します。

入館するには予約必須となってしまうのと、万博なのに日本の芸能人を前面に押し出しすぎな気がしたので6位にとどめましたが、全体的にとても楽しめました。

7位:ハンガリー館

詳細な訪問記事はこちらから。

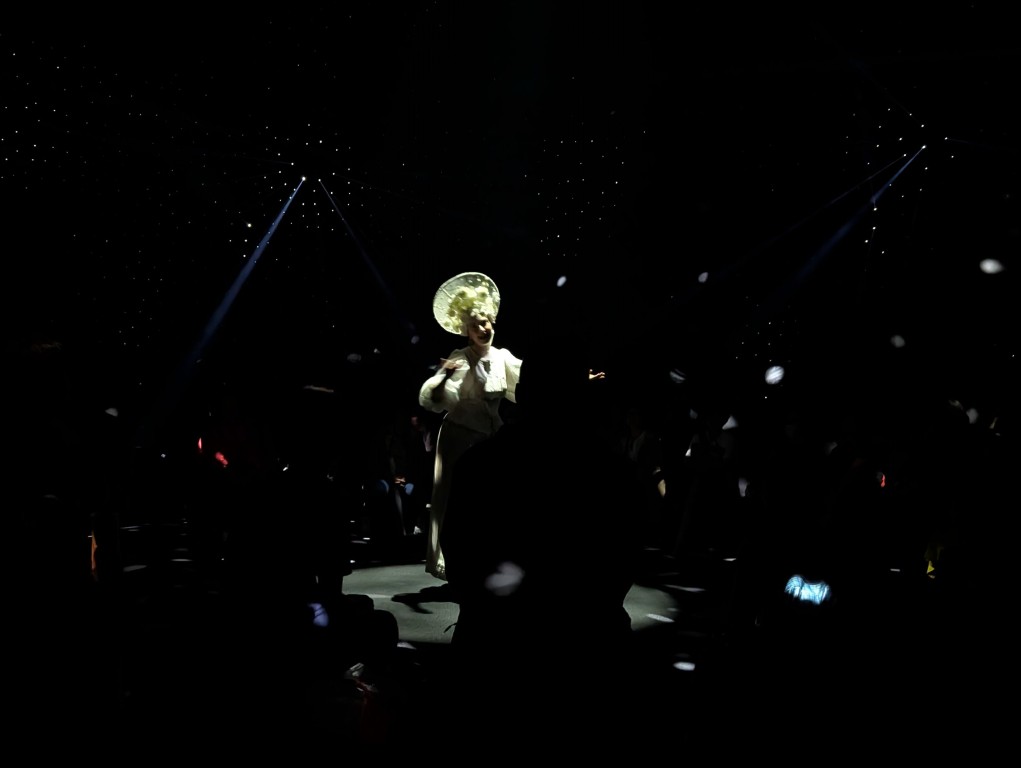

写真では見づらいですが、本パビリオンでは部屋の真ん中にあるステージに女性の歌手が立ち、10分間ほどの歌のショーを観覧します。歌はハンガリーの民謡だそうで、哀愁漂う雰囲気でした。

数あるパビリオンの中でも、屋内で生歌を聞けるところは他にないはずで(屋外ステージで歌うところはあるが)、貴重な存在ということで7位にランクインさせました。他にもルーマニア館でピアノの生演奏もあったりしますが、あちらは並ぶのが大変だったりします…

ステージ前の待機部屋では、アクリル製の光るアート作品が並んでいてこれも美しかったです。

これらに続く8位以降は順位を考えるのが面倒になってきたので、順不同で紹介します。

同率8位:イタリア館・スイス館

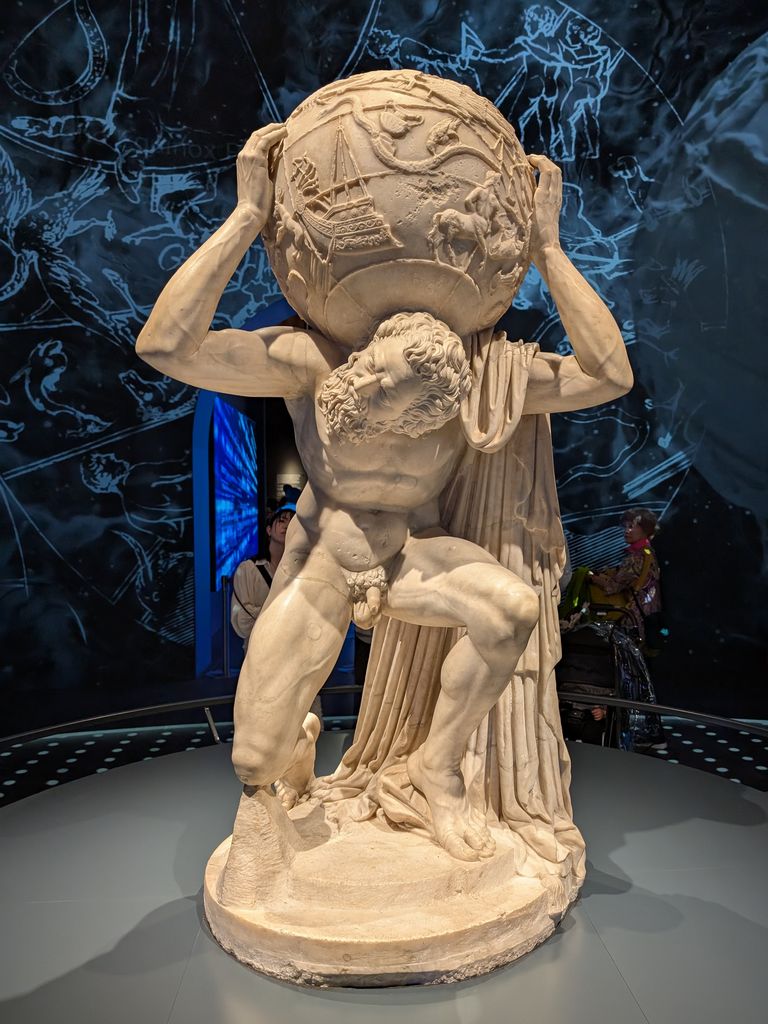

万博で最も待ち時間が長いと評判のイタリア館ですが、本国から持ち込まれた「本物」の美術品はやはり圧巻です。待ち時間を度外視すれば文句なくお勧めなのですが、いかんせん日中は4時間とかいうレベルの待ち時間が常態化しており、そこまで並ぶ価値があるかは疑問です。また、現代アートや科学技術などの展示も混じっていて、統一感に欠ける面もあります。(それはそれで万博らしいのですが)

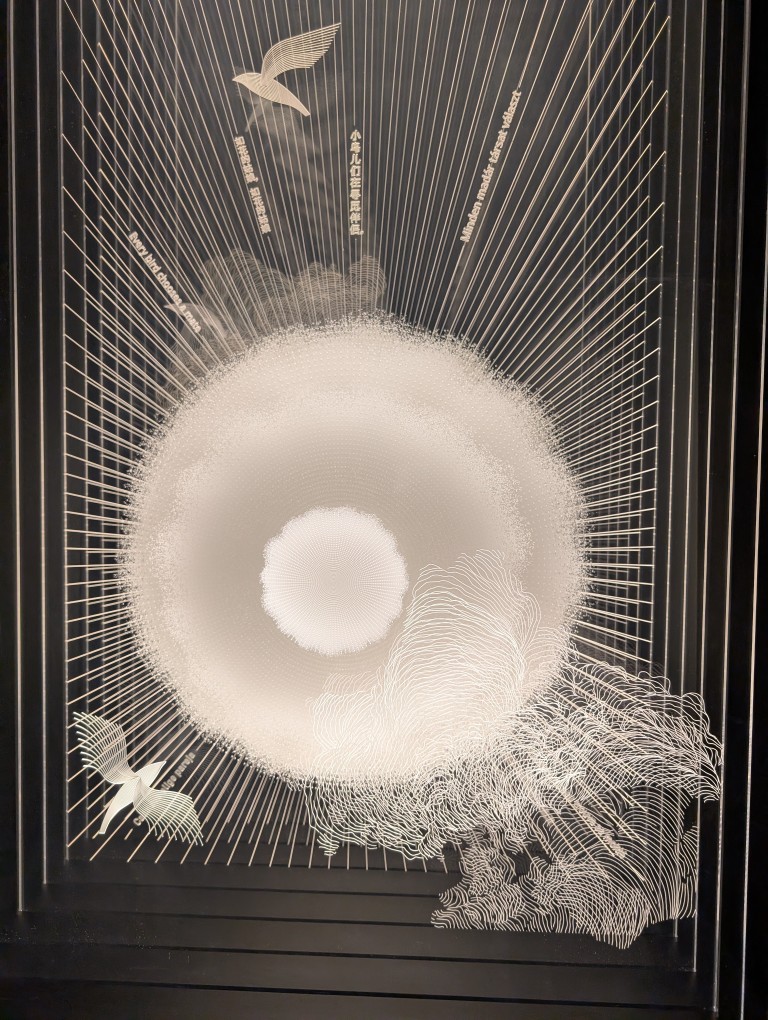

一方、イタリアの隣国のスイス館はやや地味ながらセンスのある展示内容でした。入口付近には、スイスの過去の出来事や有名人、風景をコラージュした幅10mもの巨大な切り絵が展示されています。その奥には、巨大なシャボン玉が飛び交う不思議な空間があり、最後はアルプスの少女ハイジに見送られました。

スイスに限らず、ポーランド、ルーマニア、チェコ、オーストリアなど中欧の国はどこもアートを軸としたハイセンスな展示が目立ちました。

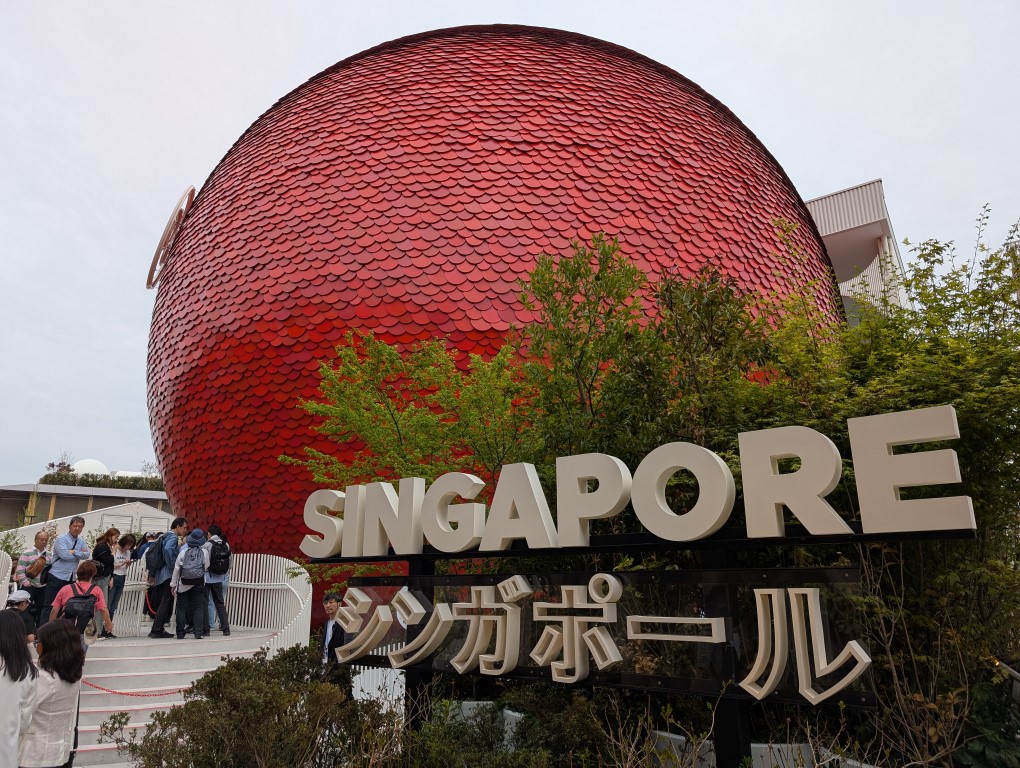

同率8位:シンガポール館・クウェート館

シンガポール館とクウェート館はいくつか共通点があります。まず、どちらもお金のある新興国で、建物の内外装が国の規模に比べて非常に豪華です。また、最後のエリアは天井に綺麗な映像が流れるドームのような形状になっている点も共通しています。どちらも大人からお子様までそれなりに満足できる内容なので、家族連れには特におすすめです。

ちなみに、同じくお金持ち新興国の豪華パビリオンであるサウジアラビア館もなかなか見ごたえがあります。

同率8位:大阪ヘルスケア・関西パビリオン

東ゲート付近に並んで立つ「大阪ヘルスケア」「関西パビリオン」は、どちらも地元を代表する存在で、コンテンツの量が非常に豊富である点が特徴です。大阪ヘルスケアは「リボーン体験」「モンハン」など様々なオプションがあるほか、館内の企業展示も豊富です。関西パビリオンも、各県の展示は見ごたえがあり、個人的には滋賀県ブースがお勧めです。

残念なことに館内にトイレや休憩所が乏しいので一気に全部回るのは大変でしょうが、訪問の際は後のスケジュールに余裕を持たせておくことをお勧めします。

同率8位:未来の都市・PASONA館

「未来の都市」は万博内で屈指の広さで、出展する各社が気合の入った展示を出しているので見ごたえがあります。内容に若干ごちゃまぜ感があるのと、各社の技術アピールに偏りがちな点は気になりますが、万博の王道のようなパビリオンなので行く価値はありそうです。

「PASONA館」も、iPS心筋を展示の主軸としつつも企業展示もあり、展示内容は豊富です。どちらも予約制ではありますが、予約なしでも入れる余地があるのは有り難いところです。

同率8位:日本館・中国館

展示内容の濃さといえば、日本館・中国館も負けていません。どちらも博物館風の展示となっていて、大人向けの内容となっています。日本館は持続可能性を主体とした内容ですが、やや難解なので公式ガイドを見ながら回ることをお勧めします。一方、中国館は殷・周の時代から現代に至るまでの歴史をテーマとした内容でした。

同じく博物館系のパビリオンだと、ドイツやEARTH MARTあたりもお勧めできます。

同率8位:ペルー館・ベトナム館・カンボジア館

最後に、床面積の狭い「タイプB」パビリオンからペルー、ベトナム、カンボジアをランクインさせました。これら3つに共通しているのが、見に来る客を楽しませようと狭い中でも様々なアイテムを配置している点です。ちなみに東南アジアのパビリオンは総じて優秀で、マレーシア、フィリピンといったあたりも手軽に入れる割に楽しめるのでぜひ訪問してみて下さい。

ここでランクインしたもの以外にも、アメリカやカナダ、英国など大国のパビリオンはやはり見ごたえがありますし、コモンズ館や夜のショーはぜひ押さえておきたいですし、渋いところでは「夜の地球」「ロボット&モビリティ」なんかは空いているのになかなか面白い展示もありますし…と挙げていくと切りがないのですが、最後に番外編ということで1つだけ紹介しておきたいと思います。

番外:大屋根リング

この万博を象徴する大屋根リングは、全長2キロにも及ぶ壮大な木造建築物です。エスカレーターでリングの上に登れば、内側には各パビリオン、外側には大阪湾や六甲山を一望でき、ここを歩くだけでも楽しいです。その造形も凝っていて、どんな角度から撮影しても絵になります。

リングの下は通路や休憩所、パビリオン入場待ちの待機所としても活用されており、リング下を歩けば雨や日差しを避けながら移動することができます。また、リングはよく目立つため、初めて来訪する万博客にとっても目印として非常に役立ちます。このように様々に活用される大屋根リングは、本万博イチの「名パビリオン」と言えるのではないでしょうか。

コメント