ケーブルカーは「鉄道」なのか?

私は過去に日本全国の鉄道を全線乗車したことを自負していますが、「日本の鉄道」というものの定義は人によって若干の揺らぎがあります。中でも微妙なのは、主に行楽用に敷設されたケーブルカーで、乗車対象とする派としない派が存在するようです。私は「しない派」で、かつて作成した「乗りつぶしルール」でも以下のように宣言しています。

また、ケーブルカーやトロリーバスもひとまず対象外とすることにした。 ケーブルカーの類は、駅が他の鉄道路線の駅と隣接していない場合が多く(大手私鉄の所有する路線を除く)、 また物見遊山の用に供される性質が強い。 (中略) 従って、ケーブルカーやトロリーバスは現状、一般の鉄道が構築する「公共輸送のための路線網」に属しているとは言いがたい。 そういった路線の乗車記録を、一般の私鉄線の乗車記録と同列にカウントすることには違和感を感じるため、 当面は乗りつぶしの対象外とする。

とはいえ、国内全鉄道完乗者を名乗っている以上、「ケーブルカーは乗ってません」というのはどこか後ろめたく、ここ数年は機会を見てケーブルカーも少しずつ乗りつぶすようにしてきました(コロナ禍もあってしばらく中断していましたが)。ゴールデンウィークの連休の隙間の平日、未乗路線の一つである御岳登山鉄道に乗りに出かけました。ここは都内ということで自宅からは近いものの、青梅線やバスを乗り継がねばならず案外時間が掛かる上、単純往復を避けられない(帰りは別ルートで、というのが難しい)ことから何となく敬遠していたのですが、気候の良い春のうちに乗りに行くことにしました。

御岳登山鉄道乗車記

青梅線は意外な混雑

新宿7:44発~青梅8:55着/青梅8:58発~御嶽9:15着 中央・青梅線

という訳で朝の新宿駅へ。まずは青梅線直通の青梅行き快速に乗り、終点を目指す。新宿からの乗車時間は1時間を軽く超える。中央線快速の車両には最近トイレが設置され(一部の車両はまだ工事中)、私も有り難く利用させてもらった。

この日は平日とはいえ仕事が休みの人も多く、車内は割と空いていた。三鷹や立川あたりまで行けばがらがらになるだろうと高を括っていたが、意外にも車内の客は増える一方で、立川に着く頃には立つ人もかなりいた。立川では降りる客も多いが乗ってくる客も多く、車内の混雑は全然緩和しないまま青梅線へと入る。

青梅線に乗るのはおよそ20年ぶりだ。青梅線の電車は通常立川駅の1,2番線を発着するが、中央線下りから直通する電車に限って中央線の6番線から発車し、専用線を通って西立川の手前で青梅線に合流する。東京に出てきたばかりの頃、立川から八王子に向かう際に青梅線直通に誤乗してしまい、拝島から八高線に乗って八王子に戻ってきたのを覚えている。

久々に青梅線の車窓を眺めるが、青梅までは住宅街にひたすらまっすぐ敷かれた線路を淡々と進むのみで、失礼ながらあまり見所はない。沿線には企業の事業所も多いためか、拝島の先の羽村や小作といった駅でもまとまった下車がある。この辺りまで来るとようやく車内の混雑も一段落した。残ったのは通学の高校生と、いかにもハイキングに行きますという風情の客ばかりだ。

青梅の2つ手前の河辺駅では、ホームを増設する工事が行われていた。訪問時は工事の理由は分からなかったが、現在中央・青梅線では10両編成からグリーン車込みの12両編成に車両を増やす計画が進められていて、この工事もその一環であるらしい。青梅以東の青梅線は末端の東青梅~青梅間の線路のみが単線なのだが、東青梅駅は道路に挟まれているため12両分のホームを確保するのが難しく、やむなく駅構内も単線化するそうだ。その分走らせられる列車の本数が減るため、一部を河辺で折り返すためにホームを増設しているようだ。

やがて列車は終点の青梅に到着。青梅駅もホームの増設工事が行われており、将来的にはホームが2線から3線に増えるようだ。青梅駅では奥多摩行きの電車に接続しており、これに乗り換える。編成は4両と短いが、車両は中央線快速に使われているものと同じで、あまりローカル線気分は出ない。車内はハイキング客で混雑しており、まるで通勤電車のようだ。

青梅を出た電車はしばらくは青梅市街地を進むが、軍畑の手前で大きな橋梁を渡ったあたりから平地がなくなり、ローカル線らしい車窓となってくる。軍畑から2駅先の御嶽で下車する。やはり下車するハイキング客は結構多い。

バスも盛況、続行便も

御岳駅9:20発~ケーブル下9:30着 西東京バス

御嶽駅を出たところにあるバス停では、2台のやや小ぶりなバスが発車を待っていた。そのうち1台がケーブルカー最寄りの「ケーブル下」行きのようなので、早速乗り込む。その後も青梅線からの客が続々と乗り込んできて、40人ほどが乗ったところで乗車を打ち切り、残りの客は後ろのバスに案内されていた。繁忙期ということでバスの数を増やしているようだ。

御岳駅を出たバスは多摩川を渡り、南西へと進む。最初は大した勾配ではなかったが、途中からどんどんきつくなり、最後の方はよくバスが通れるなと思うほどの傾斜となった。ケーブル下のバス停はケーブルカー乗り場の100メートルほど手前にあり、その分歩かねばならなかったが、その移動だけでも足への負担はなかなかのものだった。それでも、この後の神社までの歩きに比べれば序の口のようなものだったのだが…

御嶽神社参拝は「要脚力」

滝本9:40発~御岳山9:46着 御岳登山鉄道

急勾配の歩きで息を切らしながら、ケーブルカー乗り場である滝本駅に到着。実際に乗りに来るまで全然知らなかったのだが、御岳登山鉄道は京王のグループ会社であるらしく、駅構内の各種案内板のデザインは京王線と共通のものが使われていた。

ケーブルカーはSuicaやPASMOで直接乗ることもできるが、往復券を買った方が少しだけ安いということで、券売機で往復券を買う(券売機もSuicaが使えた)。程なく改札となり、グリーンの車体に「KEIO」のロゴが入った車両に乗り込む。2台分のバスの客を詰め込むのかなと思いきや、立ち客が少し出るくらいの数の乗客を入れたところで改札は打ち切られ、残りの客は9時50分発の臨時便に案内するとのこと。コロナ対策で満員状態になるのを避けているのかもしれない。

滝本を発車したケーブルカーは、関東でも一番だという急勾配の線路をぐんぐん上っていき、6分で御岳山に到着。駅前には団子や鮎の塩焼きを売る売店もあり、思っていた以上に賑やかだ。

これで今日の目的は無事果たしたが、そのままとんぼ帰りというのも何なので、小一時間ほど滞在できるようプランを組んでおいた。この時間を使って武蔵御嶽神社を訪問することにした。神社は駅から1キロほど離れており、山の中の参道を歩いて移動する。他の客はみな別のルートを通っているのか、神社へ直行するルートを歩く人は案外少ない。最初のうちは比較的平坦なルートが続いたのだが、神社手前の、茶店や旅館が立ち並ぶあたりにとんでもない急坂が現れ、参ってしまった。

これを何とか上ると、ちょっとした神社の門前によくある商店街が現れる。そこを抜けると神社の鳥居があり、その先が長い石段となっている。意を決して石段を上るが、その先に別の石段が、その先にもまたまた別の石段が、といった具合で全然ゴールが見えない。情けないことに途中のベンチにへたり込んだりしながらも、数百段の石段を登っていく。石段の脇には、御嶽講(御嶽神社の信徒の団体)が建てた1メートル四方の石碑が多数並んでいる。御嶽講の出発地は神奈川や埼玉など関東各地に広がっており、広く信仰を集めていることが分かる。

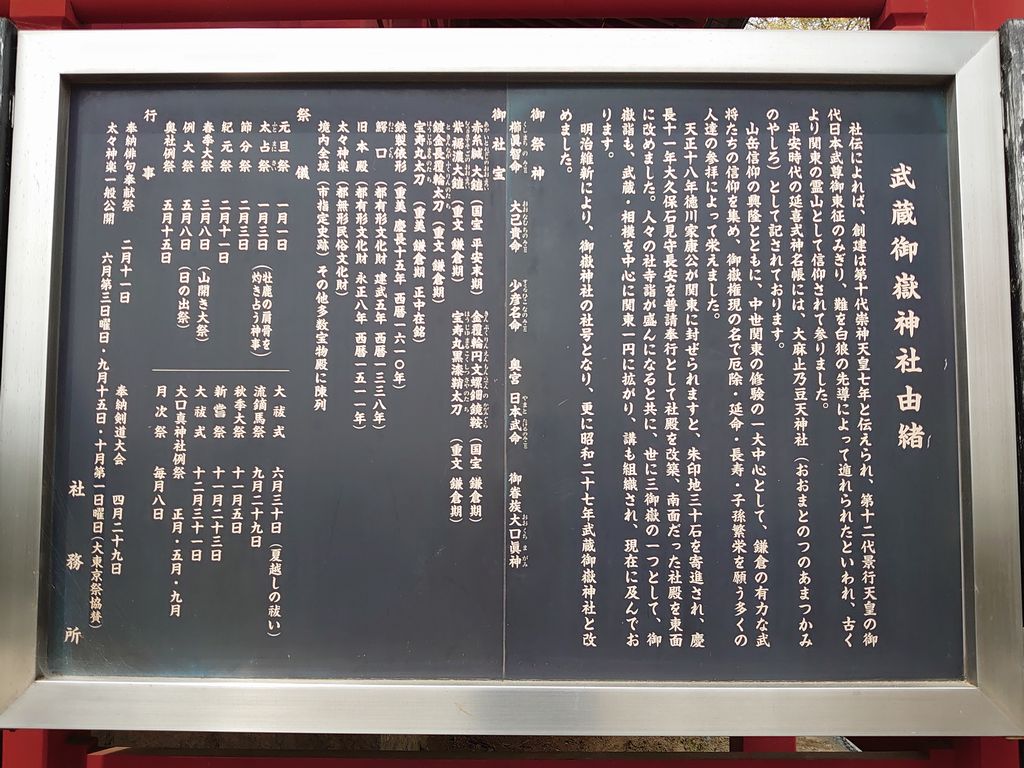

石段を10分近くかけて登り、ようやく極彩色を施した拝殿に到着。脇にある案内板を見ると、神社の由来は古く日本武尊の時代まで遡るとのこと。

下山ルートはがらがら

御岳山10:30発~滝本10:36着/ケーブル下11:00発~御嶽駅11:08着/御嶽11:22発~青梅11:39着

神社からの帰りは石段を下るだけなので早く、あっという間にケーブルカーの駅まで戻る。まだ午前中とあって帰りのケーブルカーやバス、青梅線はどれも空いていた。

ケーブル下のバス停でバスを待っている途中、中学生の団体を乗せた観光バスが到着した。どうやらケーブルカーに乗らず、歩いて神社を目指すらしい。ケーブルカーの高低差だけでも400メートルほどもあり、大変な道のりだろうと思う。

ケーブルカー・トロリーバス全線リスト

全国の(鉄道要覧掲載の)ケーブルカー・トロリーバスのリストおよび私の乗車状況は以下の通りです。まだまだ西日本各地に未乗路線が散在しており、完乗は大変そうです。

| 会社名 | 路線名 | 営業キロ |

|---|---|---|

| 青函トンネル記念館 | 青函トンネル竜飛斜坑線 | 0.8 |

| 筑波観光鉄道 | 筑波山鋼索鉄道線 | 1.6 |

| 高尾登山電鉄 | ケーブルカー | 1.0 |

| 御岳登山鉄道 | ケーブルカー | 1.0 |

| 箱根登山鉄道 | 鋼索線 | 1.2 |

| 大山観光電鉄 | 大山鋼索線 | 0.8 |

| 伊豆箱根鉄道 | 十国鋼索線 | 0.3 |

| 立山黒部貫光 | 鋼索線(黒部ケーブルカー) | 0.8 |

| 鋼索線(立山ケーブルカー) | 1.3 | |

| 無軌条電車(立山トンネルトロリーバス) | 3.7 | |

| 比叡山鉄道 | 比叡山鉄道線 | 2.0 |

| 京福電気鉄道 | 鋼索線 | 1.3 |

| 鞍馬寺 | 鞍馬山鋼索鉄道線 | 0.2 |

| 丹後海陸交通 | 天橋立鋼索鉄道 | 0.4 |

| 近畿日本鉄道 | 生駒鋼索線 | 2.0 |

| 西信貴鋼索線 | 1.3 | |

| 南海電気鉄道 | 鋼索線 | 0.8 |

| 京阪電気鉄道 | 鋼索線 | 0.4 |

| 六甲山観光 | 六甲ケーブル線 | 1.7 |

| 神戸すまいまちづくり公社 | 摩耶ケーブル線 | 0.9 |

| 四国ケーブル | 八栗ケーブル | 0.7 |

| 皿倉登山鉄道 | 皿倉山ケーブルカー | 1.1 |

| 岡本製作所 | 別府ラクテンチケーブル線 | 0.3 |

| 総計 | 25.6 | |

コメント