大阪万博を訪問するにあたり気をつけておくべき点や、事前予約なしで人気パビリオンに入場する方法などをお伝えします。

大阪万博の「お祭り感」にゾッコン

前回の記事にも書いたとおり、筆者は関西で生まれ育ち、1970年大阪万博の伝説を散々聞かされてきたので、今回の万博も楽しみにしていました。万博に関しては何やらネガティブな報道が目立ちましたが(特に関東では)、「万博の真の姿を皆様にお届けしたい」という謎の使命感に逆に火が付き、開幕から一週間後の日曜日(4月20日)に出かけました。

実際に行ってみると、会場にぐるりと張り巡らされた木製リングは圧巻で、リング上からの大阪湾や会場全体の眺めも良く、ここを歩くだけでも楽しめました。

また、個性的な各国パビリオンもずらっと立ち並んでおり、一日では到底見て周れないほどボリュームがあります。インド館など一部未完成のパビリオンがあることが話題となっていますが(4月現在)、パビリオンがあまりに多すぎるので、3つや4つ休んでいたところで気にもなりません。

外国からの訪問者の方も多く(体感だと1割ぐらい?)、1970年以来の(この間愛知万博もありましたが)「世界のお祭り」が再びやってきたんだな、と感激しました。この日は頑張って3万歩以上歩いていろんなパビリオンを観ましたが、おそらく全体の3分の1も見れていないはずで、今後も会期中の休みをつぎ込んで何回か通おうかと思っております。…と言いつつ、GWは前々から計画していた別の旅行に行ってきますが。

以下、今後行かれる方のために気づいたことをいくつか述べたいと思います。

スマホ充電切れ対策を入念に

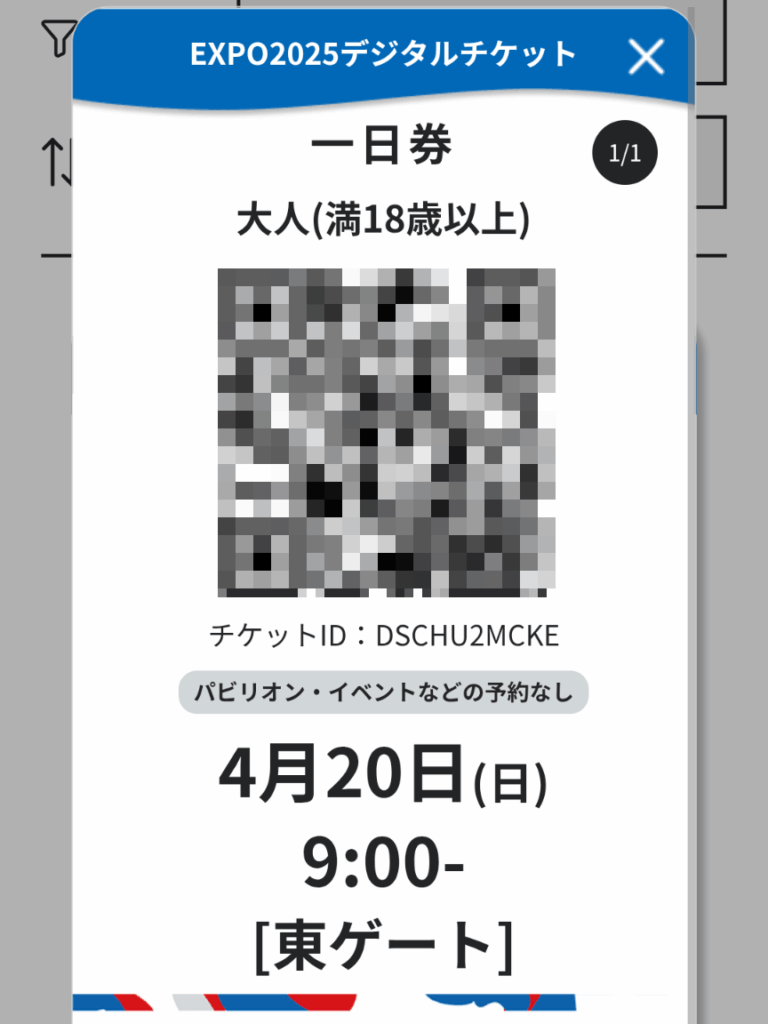

これは散々言われていることですが、スマホの充電の減りが思っている以上に早いです。本イベントではチケットサイト上で表示されるQRコードが入場券代わりとなっており、会場に入る際や予約制パビリオン入場時に提示する必要があります。また、後で述べるようにパビリオンの当日予約もスマホで行いますので、バッテリーがどんどん減ってしまいます。

現地では無駄なスマホ使用は極力抑え、スマホバッテリーを持ち込むのがよいでしょう。バッテリーは経年劣化するので、これを機に高容量の新しいものを買っておくのも良いかもしれません。新幹線や飛行機で当日会場入りする方は、車内・機内のコンセントで充電しておくようにしましょう。

また、QRコードを表示する操作でも若干ですがバッテリーを消費するので、スクショを取っておくか紙に印刷しておくとよいでしょう。

ちなみに、筆者はスクショを印刷したものをこのように百均のパスケースに入れて持っていきましたが、とても便利でした。(7月以降は万博チケットサイトが更新され、ボタン1つでチケットを印刷できるようになりました)

パビリオンの入場方法は「非公式マップ」を参考に

万博のパビリオン巡りを主目的とした地図をVer2.10をコンビニ印刷できるよう登録

画像の2枚めのものが印刷できますセブンイレブンのネットプリント

予約番号11615107

2025/07/10迄地図は拡散、二次配布、改造等何でも可

※ただし個人使用の範囲でご利用くださいリプにうちわ・更新情報・PDF等 pic.twitter.com/4nyrJymmFC

— つじ@万博7/10回目 (@t_tsuji) July 3, 2025

筆者がパビリオン巡りをする際に突き当たったのが「情報のなさ」です。公式サイトには地図とパビリオンのリストはあるものの、その入館方法や展示内容(一応軽い説明とコンセプトムービーのようなものはあるが)は全く分からず、手あたり次第で入館してみるしかありませんでした。

そんな中、非常に参考になったのが上記の「非公式マップ」です。各館について予約は必要か、予約なしでの入場も受け付けているかが一目でわかるようになっています。今回、会場で配られる紙のマップが有料ということもあり、上記の地図を印刷して持っていくとよいでしょう。

展示の内容についてはまだまとまったサイトは無いようです。ご参考までに、筆者の巡ったパビリオンの内容を後でご紹介します。(その後、展示内容をまとめたサイトも色々出てきましたが、筆者も一応パビリオン一覧表を作ってみましたのでご参考にしていただければ)

「並ばない万博」はウソ、パビリオン巡りは体力勝負

今回は「並ばない万博」を目標としているそうですが、現地の様子を見る限りそれは嘘というかハッタリというか、とにかく並ばずにパビリオンに入るのは(空いている朝一番などを除けば)難しいです。予約なし・自由入場のパビリオンでもそれなりに待ちますし、中にはオランダ館のように完全予約制にもかかわらず中でかなり待たされるところもありました。

筆者はクリスマスシーズンのTDRとかで訓練を積んでいる(?)のでそこまで苦になりませんでしたが、小さいお子様連れだと多くのパビリオンを巡るのはしんどいかもしれません。

西地区への移動はそれなりに大変

上記の地図を見て頂くと分かる通り、多くのパビリオンはリング沿いにあります。ただ、「未来の都市」「空飛ぶクルマ」などのあるエリアは西ゲートのさらに奥にあり、他のエリアからは遠く離れていて、徒歩での移動には最低でも10分程度を要します。パビリオンの予約の際は移動時間も織り込んでおく必要があります。

「静けさの森」で方向感覚を失わないよう注意

上記の通り多くのパビリオンはリング沿いにあります。リング下は歩道となっているほかベンチも設置されていて、休憩所の役割も果たしています。移動の際はリングの下を歩くようにすると、自分がどこにいるのかもわかりやすいですし、日差しや雨を避けられます。

一方、リングの中のエリアに入ると方向感覚が分かりにくかったです。特にややこしいのは中央の「静けさの森」エリアで、通路の形状が複雑で慣れないうちは迷いやすいと思います。

現在、Googleマップの方に多くのパビリオンの位置が反映されているので(筆者が訪問したころは未反映でした)、これを見ながら進めば迷いにくいのではないでしょうか。ただ、上でも書いた通りスマホの充電を使い尽くさないよう気をつけましょう。

大人気「シグネチャーパビリオン」予約なしで入れる裏ワザ

静けさの森の南にある「シグネチャーパビリオン」は著名な文化人がプロデュースし、一番話題となっているゾーンです。その分人気も高く、筆者はチケットを購入したのが遅かった分事前登録もできませんでした。当日登録もあっという間に埋まってしまい、筆者が入場した9時半過ぎではもう予約が難しい状況でした。当日登録で人気パビリオンを狙うなら、9時のゲートオープン直後に入場できるよう速め(できれば8時ごろまで)にゲートに到着しておくべきでしょう。

しかし、事前登録や当日登録ができなかった場合でもチャンスはあります。それが「キャンセル待ち」という方法で、「いのちの未来」「いのちのあかし」「いのち動的平衡館」の2パビリオンが対象です。(5月25日現在、「いのちのあかし」は対象から外れていました)

会場の看板に書かれたQRコードから専用サイトにアクセスし、キャンセル待ちにエントリすると、QRコードの書かれたメールが飛んできます(メールが来るまでの時間は場合による)。このQRコードをパビリオン入口で提示すると、キャンセル待ちという形で入場できます。

ちなみに「いのちの未来」は予約者とは別の列に並び、30分ほど待ちました。一方「いのち動的平衡館」は予約者と同じ列に並ぶことができ、割と早く入場できました。

この他、「null2」も朝方は予約なしの人向けに整理券を配っているとの話もありますので、狙ってみてください。(5月25日現在、整理券は無くなり一部時間のみ先着順で入場できます)

当日登録をうまく使えばパビリオンを一網打尽に?

ちなみに、当日登録というのはTDRのファストパスに似た制度で、サイト上で特定のパビリオンの入場時間を予約でき、そのパビリオンに入場する(入口で入場券のQRコードをスキャンする)と次のパビリオンが予約できます。

午後になってくるとどのパビリオンも予約が埋まってしまうのですが、予約をリリースする人もいるためか、サイト上でリロードを繰り返すと直近の時間帯に空き枠が見つかる場合があります。うまく空き枠が取れれば、人気パビリオンの直近の予約を取ることも可能です(ただし争奪戦となるため、成功率は低い)。ただ、この方法で複数人の予約を取るのはかなり難しそうで、一人で訪問している場合限定の方法かもしれません。

筆者はパビリオン待ちをしている間にリロードを繰り返し、オランダ館とオーストラリア館の予約を取ることができました。(5月25日現在、この方法が広く知られたためか相当難易度が上がっています。人気パビリオンは一定時刻に空き枠を一斉放出する傾向にある(通称:ガンダム方式)ようですので、それを狙うのがよいです。)

飲食は低額から高額まで幅広い、持ち込みも可

場内の飲食に関してはピンからキリまで揃っていて、ゲート付近にコンビニがあるほか、パンなど軽量な食べ物を持ち込んで費用を浮かせることも可能です。西エリアの「風の広場マーケットプレイス」は建物の内外に無料で使えるテーブル席があるほか、フランクフルトなどお祭りの屋台のようなフードも売られていて、そこまで高くは無さそうでした。

一方、リングサイドマーケットプレイスの方はテーブル席は有料となっています。ただ、無料で使える立席用のテーブルもあるほか、館外には無料で使える机もあります。

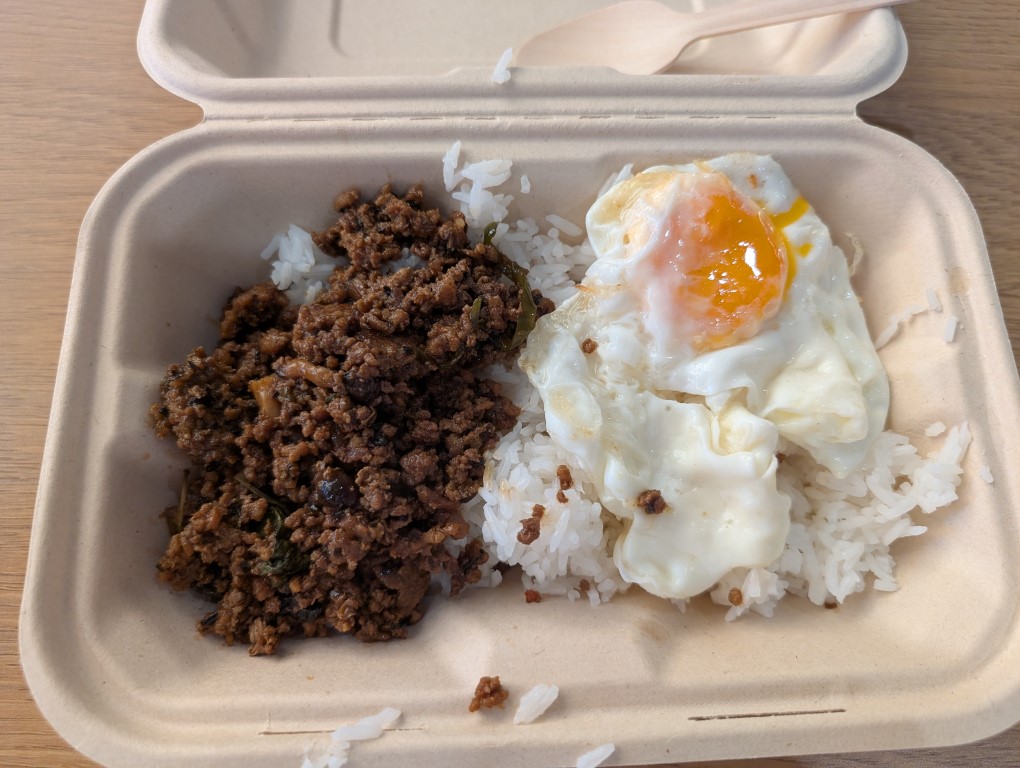

リングサイドマーケットプレイスや、各国のパビリオンで売られているフードは国際色豊かなもののお高く、家族でまとめて利用するとかなりの値段になってしまいます。各国パビリオンの店は人気が高いうえ、夕方になると売り切れ続出のようでしたので、利用するなら午前早いうちがいいでしょう。

ちなみにオーストラリアパビリオンで購入したクロコダイルの肉は、「ちょっと生臭い固めの鶏肉」といった味でした。普段なかなか食べられない食材が味わえるのは万博ならではです。

パビリオン前でのライブも楽しみ

一部のパビリオンの館外では、民族音楽から落語に至るまで多種多様なショーが行われていました。ステージ付近にスケジュール表が掲示されているパビリオンが多いですが、一部はゲリラ的に行われているようです。もし見かけたらラッキーですね。

今回巡ったパビリオン

最後に、今回巡ったパビリオンの入場方法・待ち時間と感想を述べたいと思います。感想はごく主観的なものなのであしからず。(一部は5月以降に再訪したため、写真を追加し訪問記も更新しています)

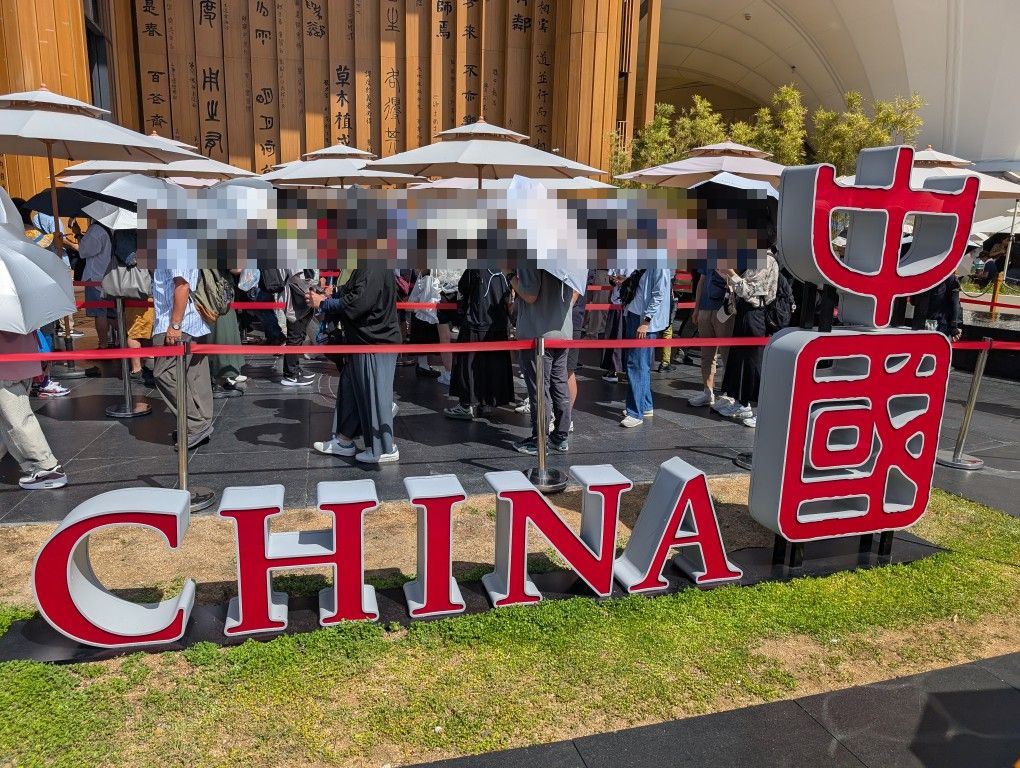

中国館(待ち時間ゼロ)

朝一番で訪れた中国館は空いていて、すぐ入場そうなので飛び込んでみました。古代の竹簡を模したエントランスはよく目立ち、一度見たら忘れないほどインパクト十分です。(9月に再訪したところ、朝11時でも約40分待ちでした。ちなみに並ぶときは「2時間待ち」と言われましたが、それはさすがに盛りすぎな気が…)

9月に入館待ちをしていたところ、突然パンダの身ぐるみが登場してグリーティングを行い、大人も子供も大喜びでした。このように中国といえばやはりパンダが大人気ということで、入口でもらえる紙製のしおりにもパンダがあしらわれています。しかも、この日は在庫が余っていたのかデザインの異なるものを5枚まとめてもらうことができました。

建物に入ってすぐの所では、宇宙船や潜水艇の乗務員・映画監督・TikTokerなど中国の様々な人から歓迎のあいさつを受けます。

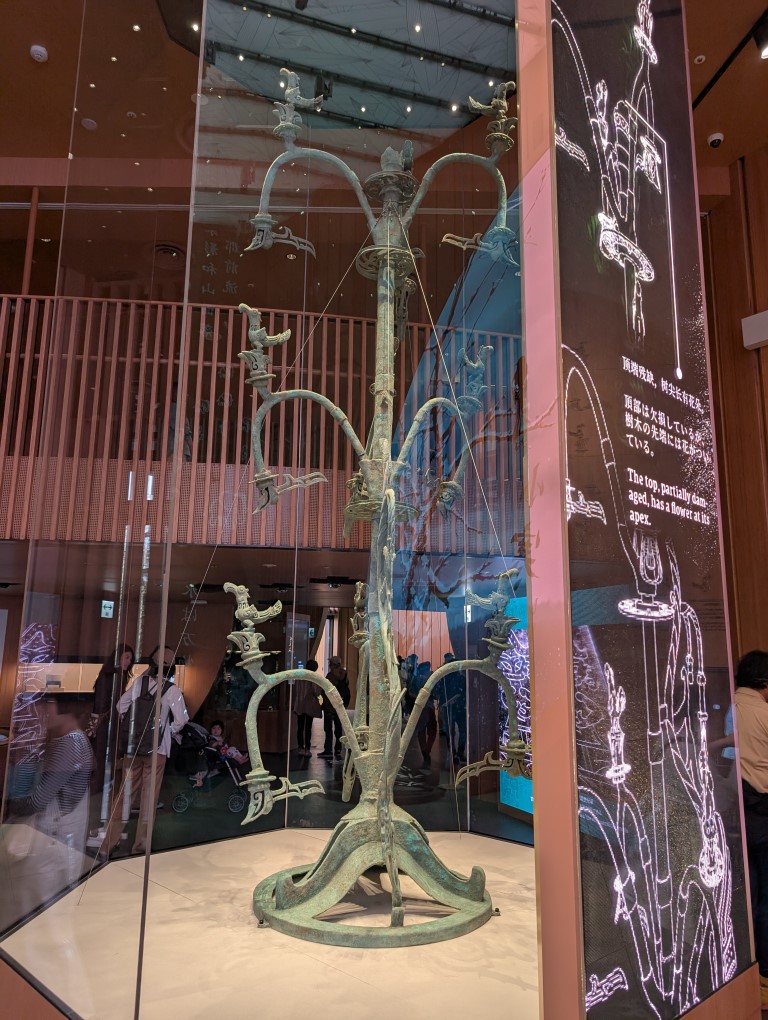

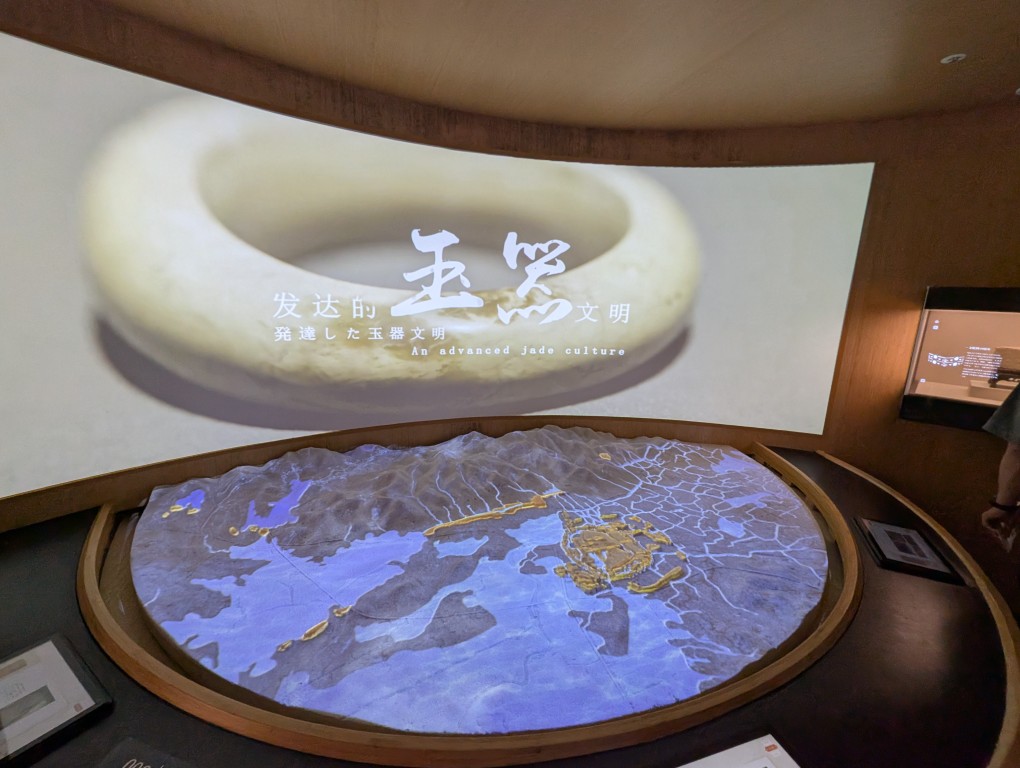

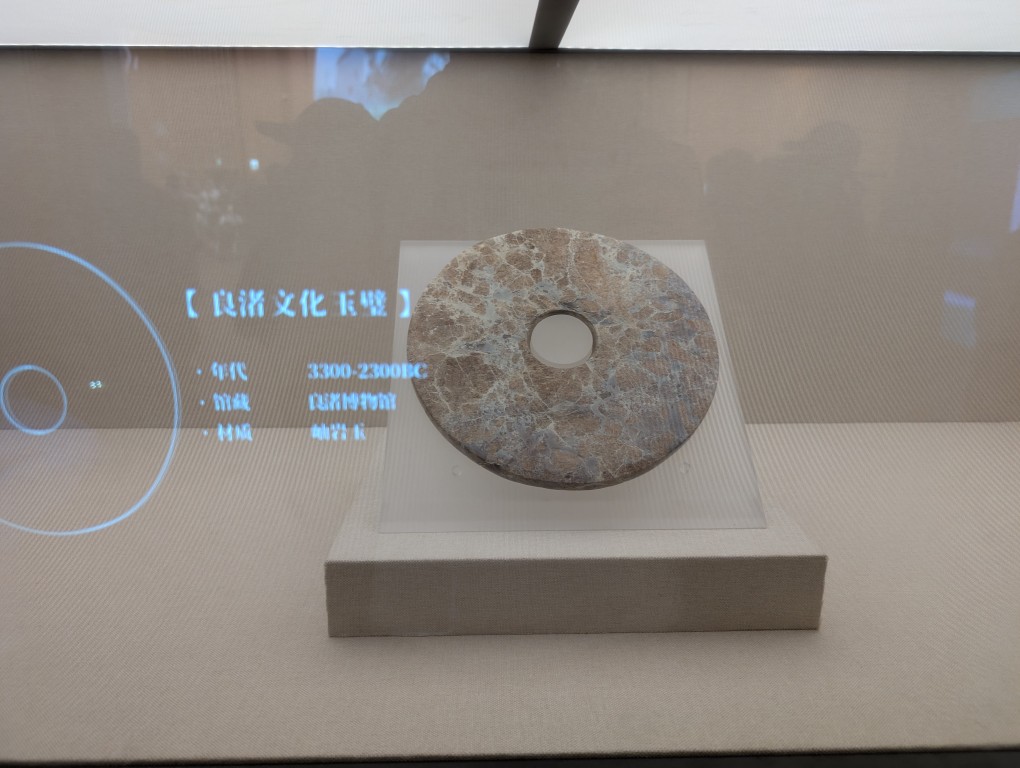

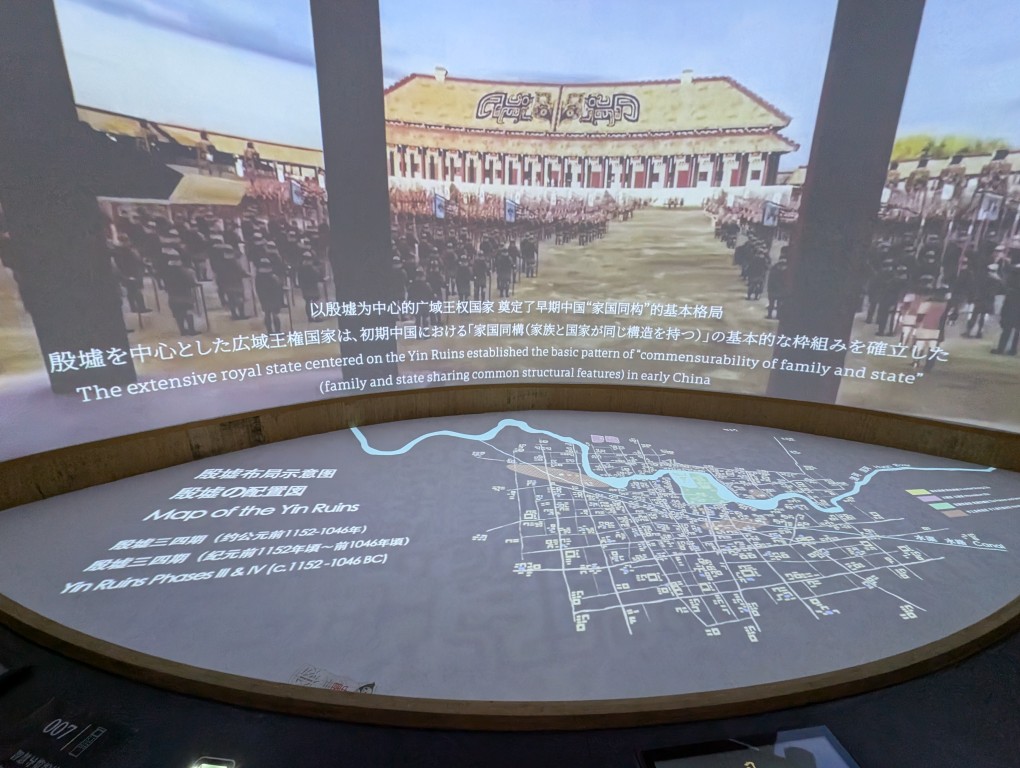

展示の冒頭は、殷・周の時代から唐ぐらいまでの中国の歴史をなぞる展示がメインで、故宮博物院など中国各地から集められた本物のお宝が多数展示されています。殷というと、日本にはまだ文字すらなかった紀元前1000年より前で、中国4000年の歴史の奥深さを実感します。

写真ではわかりづらいですが、ガラス部分にはお宝の説明も表示されるようになっていて、言語の切り替えたり3D映像を見たりすることが可能になっています。

その次のエリアでは、日本でいう二十四節気を水墨画のような美しいイラストと共に紹介していて、なかなか見ごたえがあります。

その後ろでは中国の四季を紹介。雲や地面の部分のパネルは動くようになっていて、なかなか凝っています。

再び歴史の展示に戻り、殷時代の玉などを展示。画面下の立体モデルでは、当時からすでに水利システムがあったことを説明します。

続いては殷の都市構造や、その頃造られた巨大な青銅製の容器を展示。

その後は、現在の中国政府の環境・文化面での取り組みや、農村などに残る文化を大型のビジョンを使って紹介。

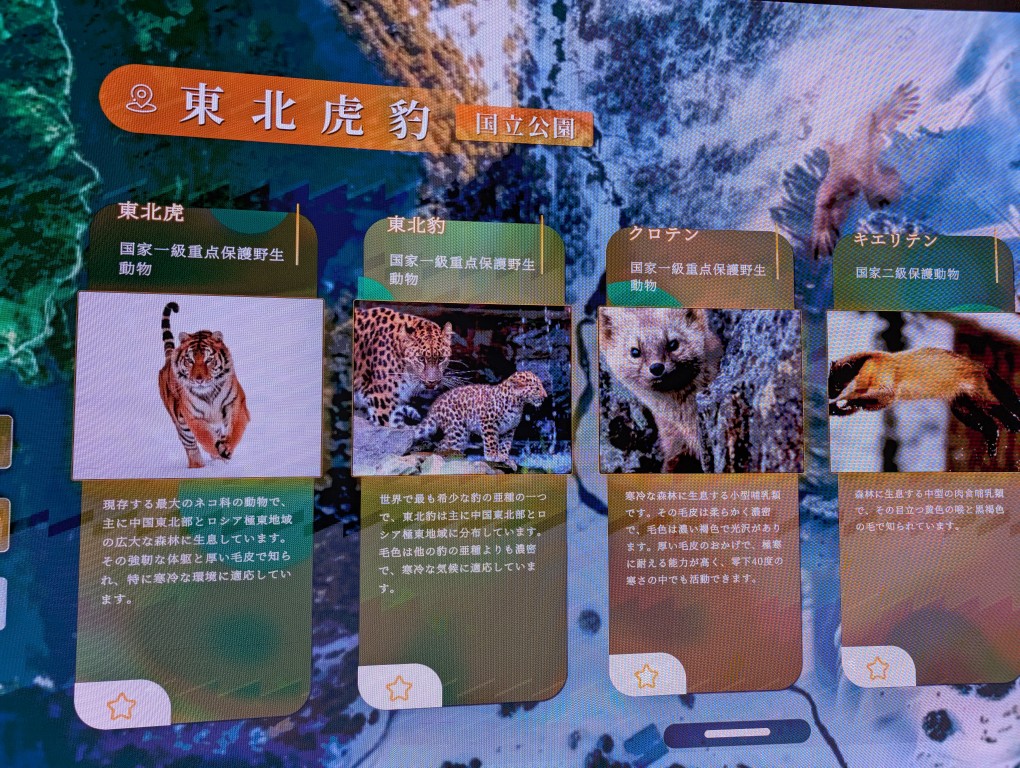

さらには、東北部の森林地帯や西の砂漠地帯、南のジャングルに住む数十種類の動物を巨大なディスプレイで紹介します。

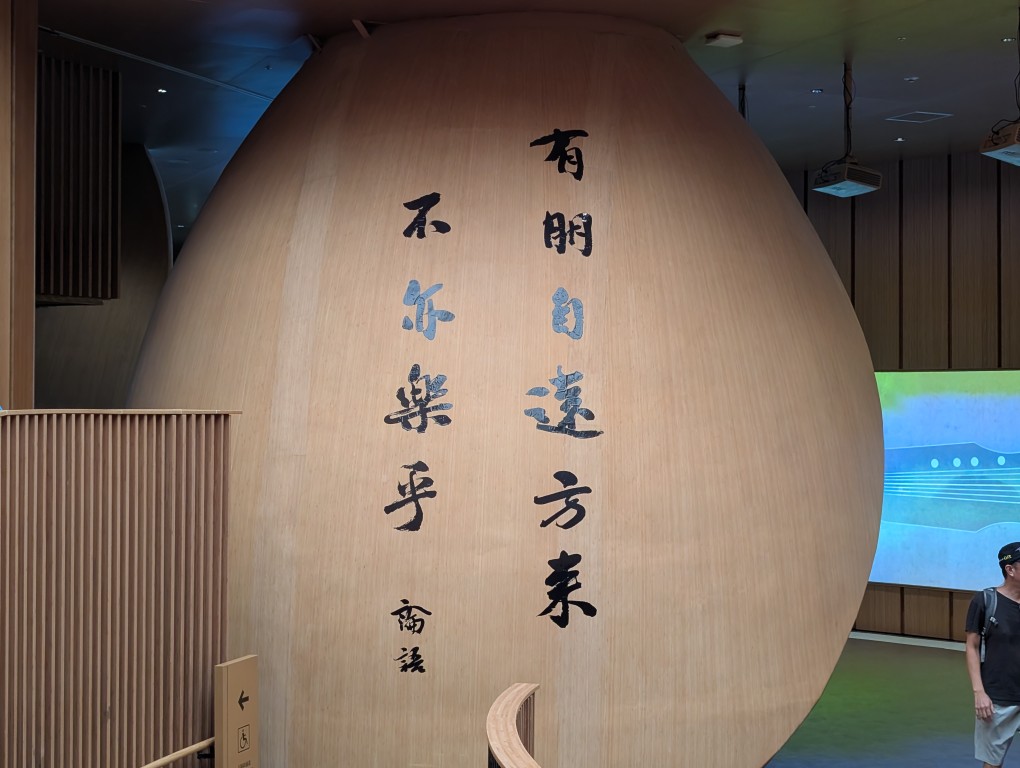

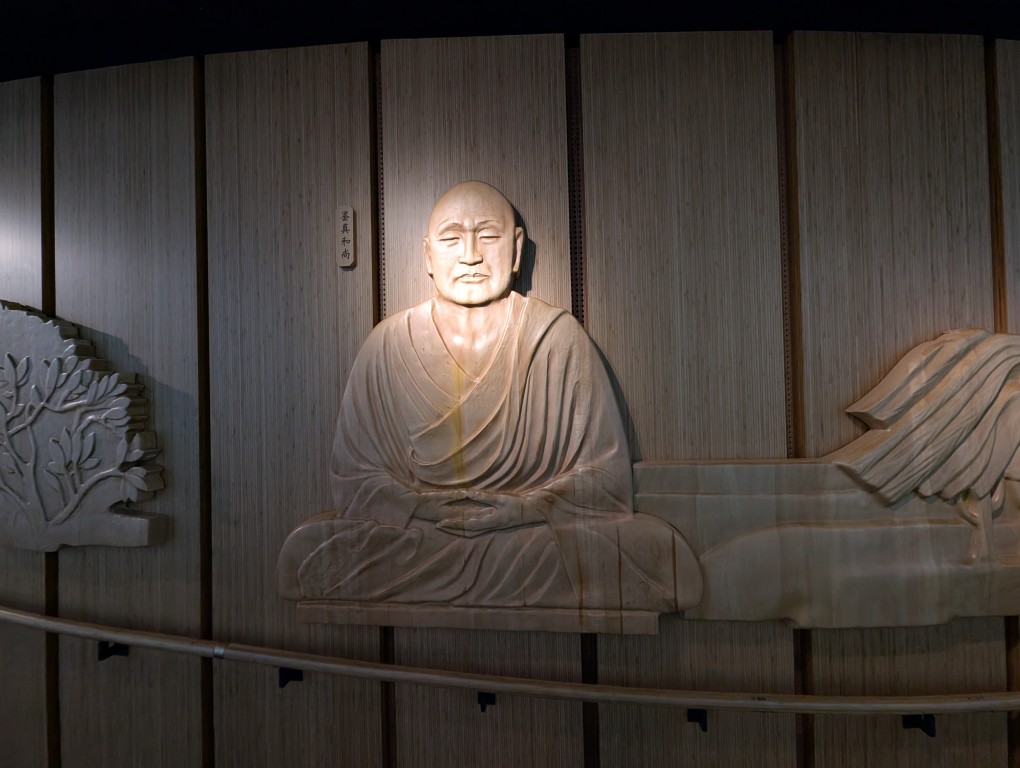

論語の一節「朋有り、遠方より来たる、亦た楽しからずや」が書かれた巨大なオブジェを通り過ぎると、2階へと登っていきます。途中には日中友好の歴史をかたどったレリーフのようなものも設置されていて、鑑真や空海、最澄などの像があります。

時代は下って、毛沢東や鄧小平など中国の政治家と、松下幸之助など日本の財界人の像もあったりします。

奥の方には巨大なディスプレイを備えたシアターもあり、「中国人の24時間」というテーマの8分間の映像を流していました。

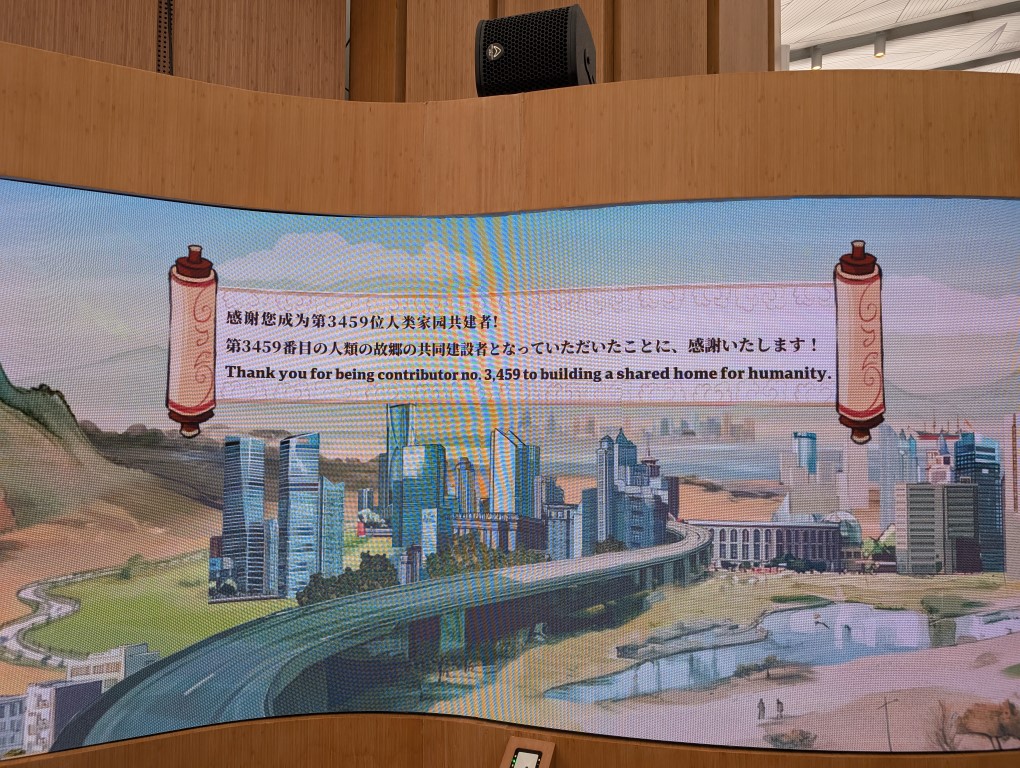

ところで、パビリオンの入口ではQRコードの印刷されたカードのようなものを渡されます。これを館内に15台ほど設置された機械でスキャンするとピッという音が出るほか、出口の機械にかざすと「あなたは○○人目の入場者です」という旨の表示が出てきます…が、途中貯めたポイントにどういう意味があったのかは謎。

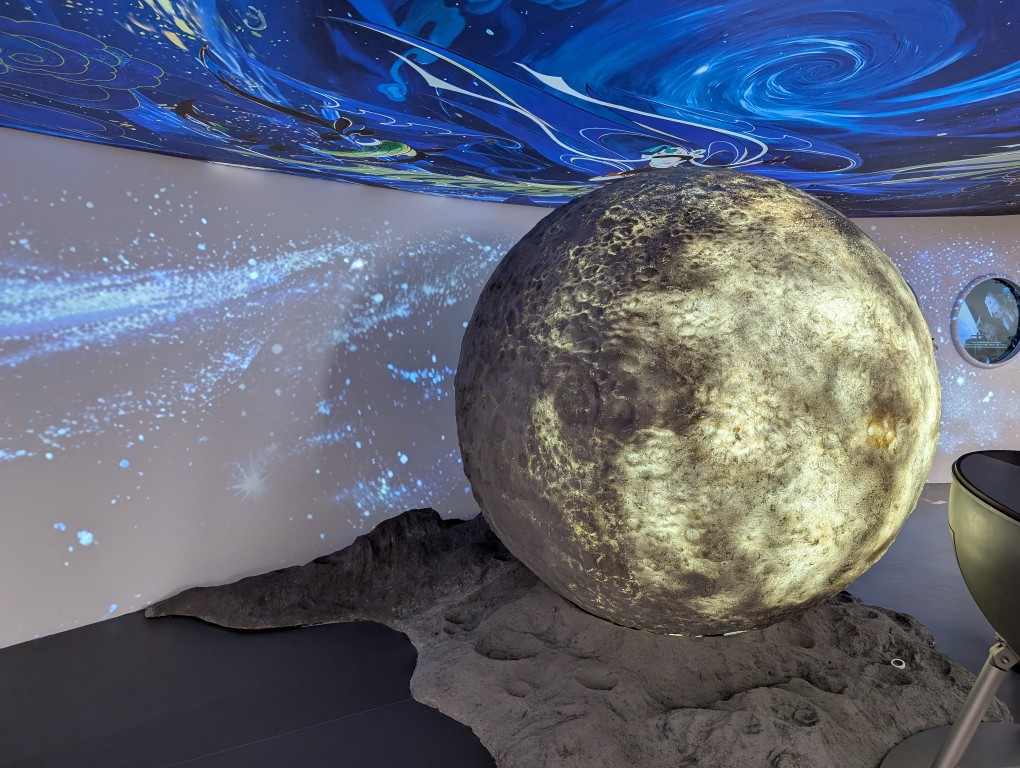

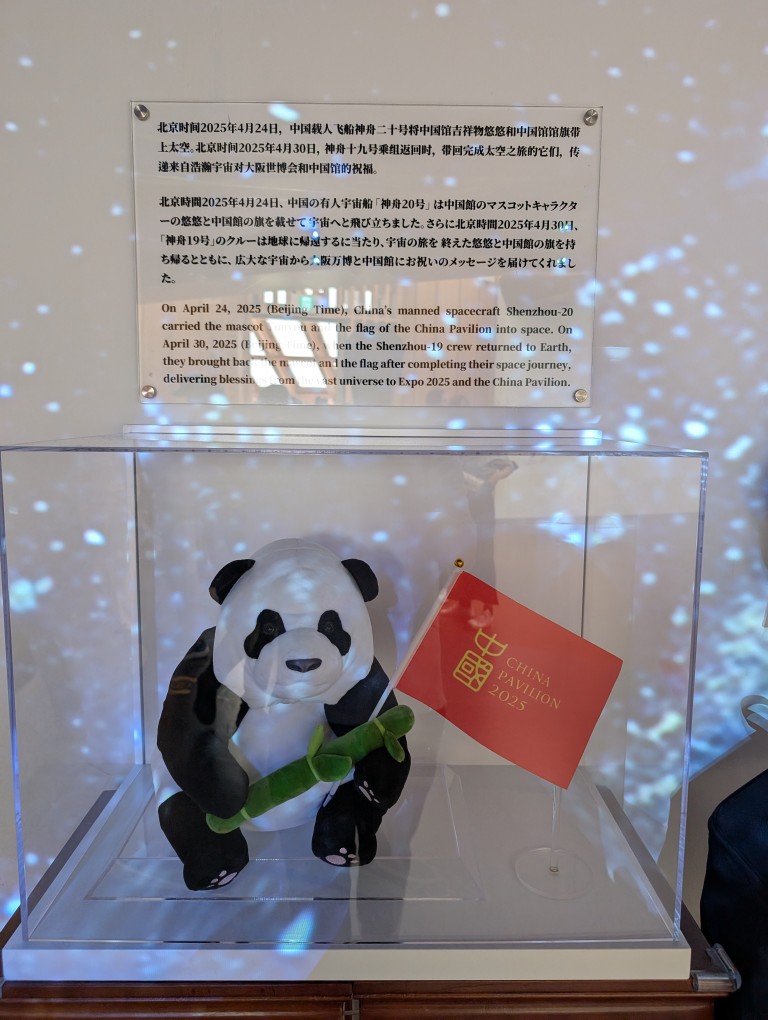

最後は、中国の有人宇宙船が月からサンプル取得に成功したことを示すため、月の模型と実際に持ち込んだというパンダのぬいぐるみが飾られていました。

この中国館、全般的に手堅い内容で大人向けの「豪華な博物館」といった印象でした。イタリア館ほど目立っていないものの、紀元前のお宝を中国本土から持ち込んでいるうえ、途中の映像も非常にきれいで、中国の「本気」を感じることができました。

クウェート館(待ち時間ゼロ)

次に、中国館のすぐ横のクウェート館にやってきました。最初の部屋は、アルミホイルのような物体が壁に張り付けられた大きな部屋に、巨大な球形のディスプレイがぶら下がっています。ここでは主にクウェートの自然を紹介する映像が流れます。このディスプレイ、横に立っている人のサイズと見比べるとかなり巨大なことが分かります。

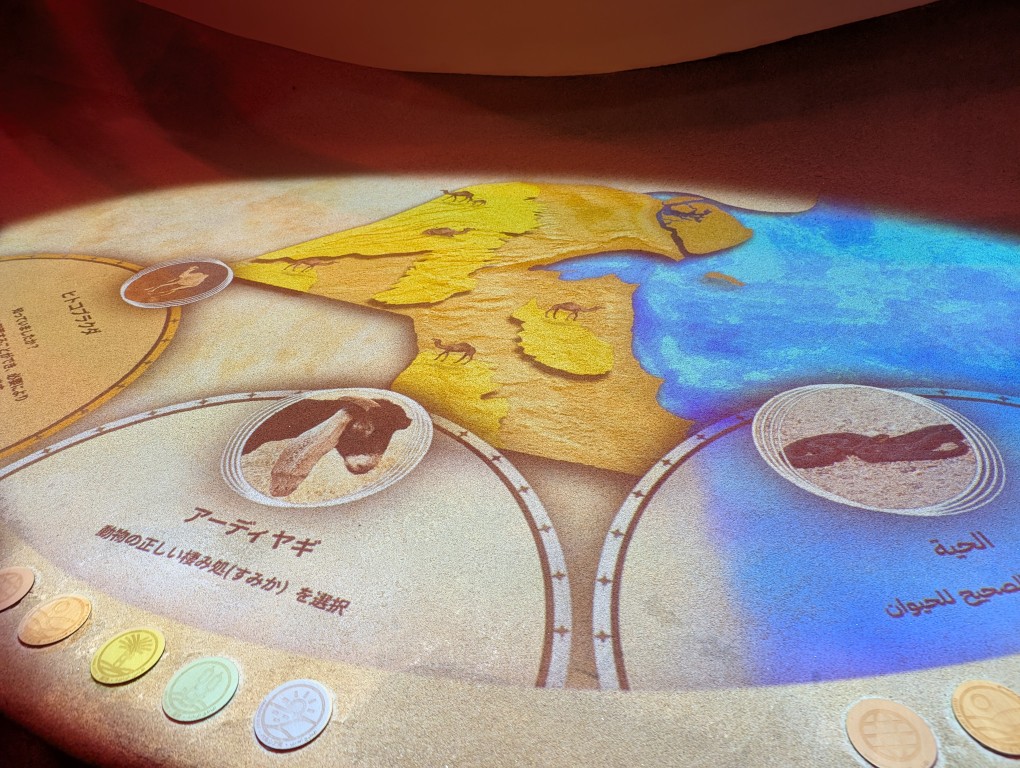

その次は、台の上に敷き詰められた砂に直接触れるエリアとなっています。この砂は実際にクウェートから持ってきたものだそうです。砂の上には映像が映し出され、植物や虫などが写るのでお子様に人気がありました。

砂漠の周りのエリアでは、過去から現在に至るまでのクウェートを拠点とした物流の形態を紹介。

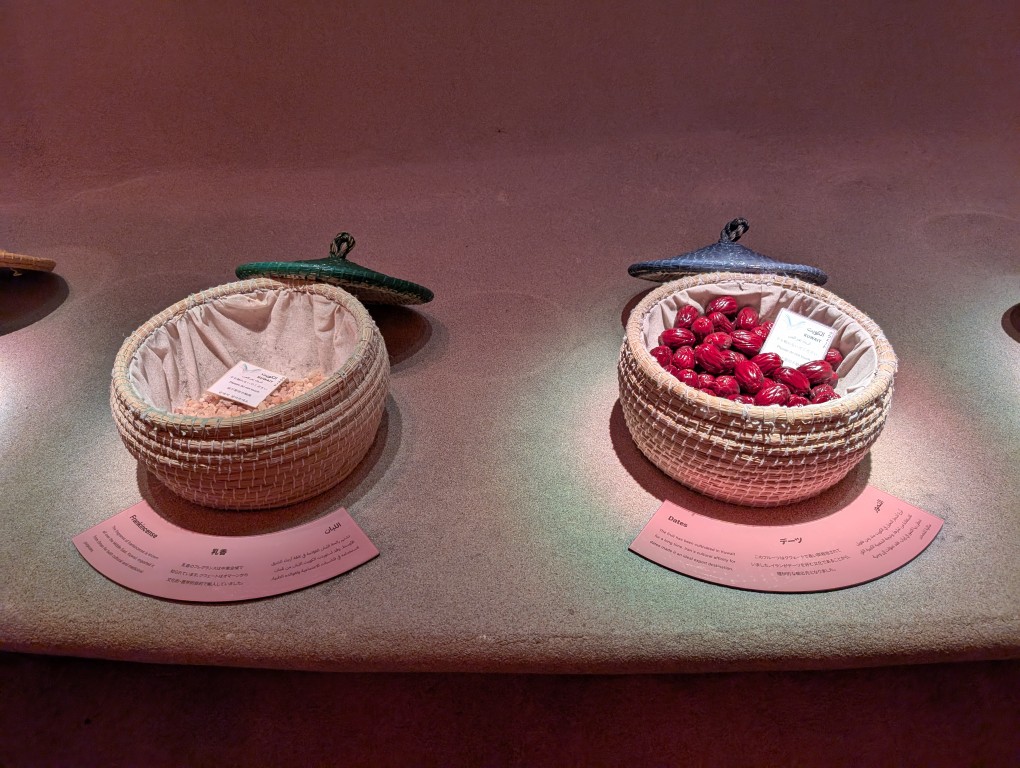

また、具体的に取引された物のサンプルも展示されています。写真は乳香とデーツです。

次のエリアでは、建国から戦災復興に至る国の歴史を紹介します。これがなかなか凝っていて、手前のハンドルを回すと特定の年代の歴史が眺められる仕組みとなっていました。

その次のエリアはお子様向けの遊びのコーナー(もちろん大人も遊べます)。ハンドルを漕いでどれだけ石を持ち上げられるかを競うゲームや、映像の前でダンスを行うゲーム、そこそこ高さのある滑り台などがありました。

ゲームコーナーの全景はこんな感じ。その横にある休憩所は、まるで美術館のようでハイセンスですね。

クウェートの取り組む活動や科学技術の紹介コーナーがあった後は…

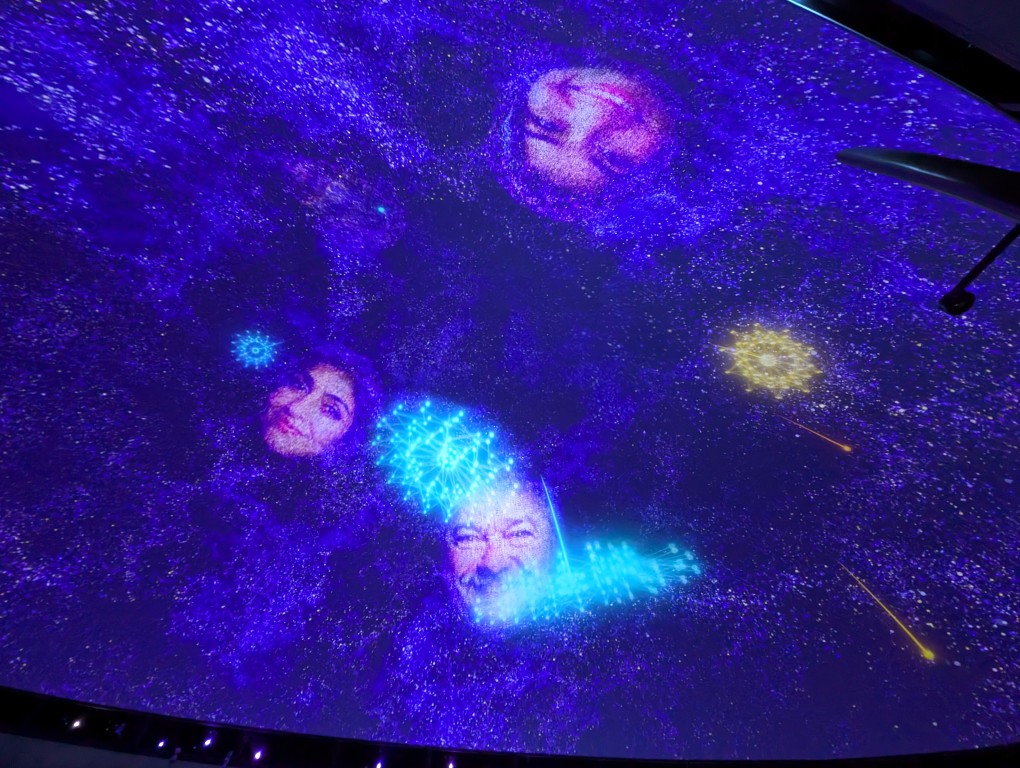

最後はプラネタリウムのようなドームで寝そべり、星空を眺める趣向となっていました。映し出されるのは星だけではなく、クウェートの人々や…

巨大な人間や、都市空間など幻想的な映像が続きました。クウェート館は全般的に展示がハイセンスかつお金が掛かっていそうで、今では人気パビリオンとなっているそうです。

未来の都市(3日前予約)

「未来の都市」パビリオンは、国内企業がそれぞれ考える未来像について展示をしていました。なお、途中にある「ミライシアター」は、予約をしていないと入場できません。予約枠もミライシアターの有無で枠が異なるのでご注意ください。(後日、ミライシアターを訪問した記録はこちらからどうぞ)

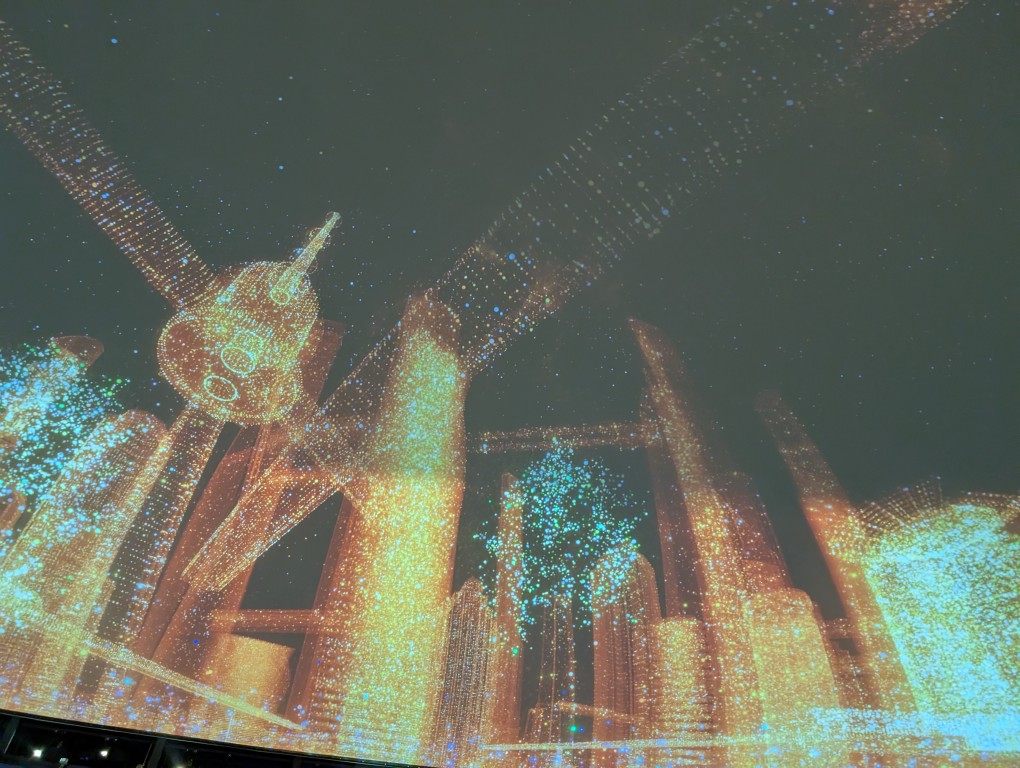

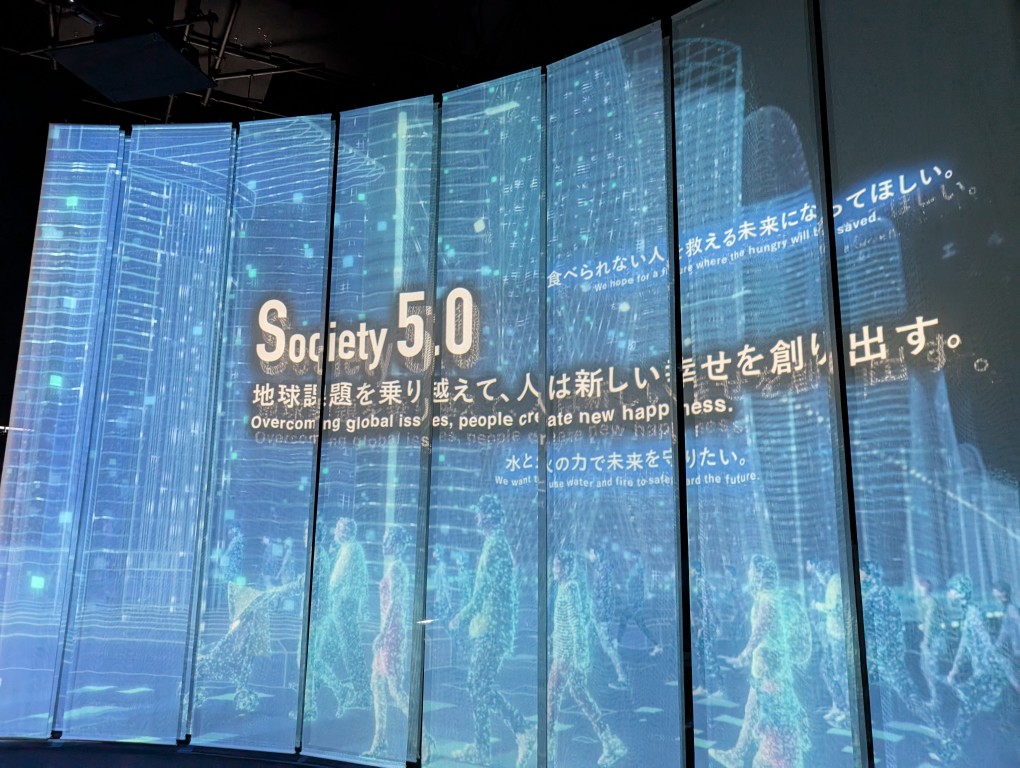

入場すると、まずは巨大なディスプレイでSociety 1.0(原始時代)から5.0(未来)までの変遷を紹介します。ちなみにSociety 5.0は日本政府が提唱しているコンセプトで、ハイテク系の業界では結構よく耳にする用語だったりします。

このコーナーの出口付近には、何故かシグニチャパビリオンのプロヂューサーの方々のサインがありました。万博マニアなら必見(?)ですね。

その後は未来の生活をシミュレートした映像が流れるコーナーとゲームコーナーを経て、隣の建物へ移動します。

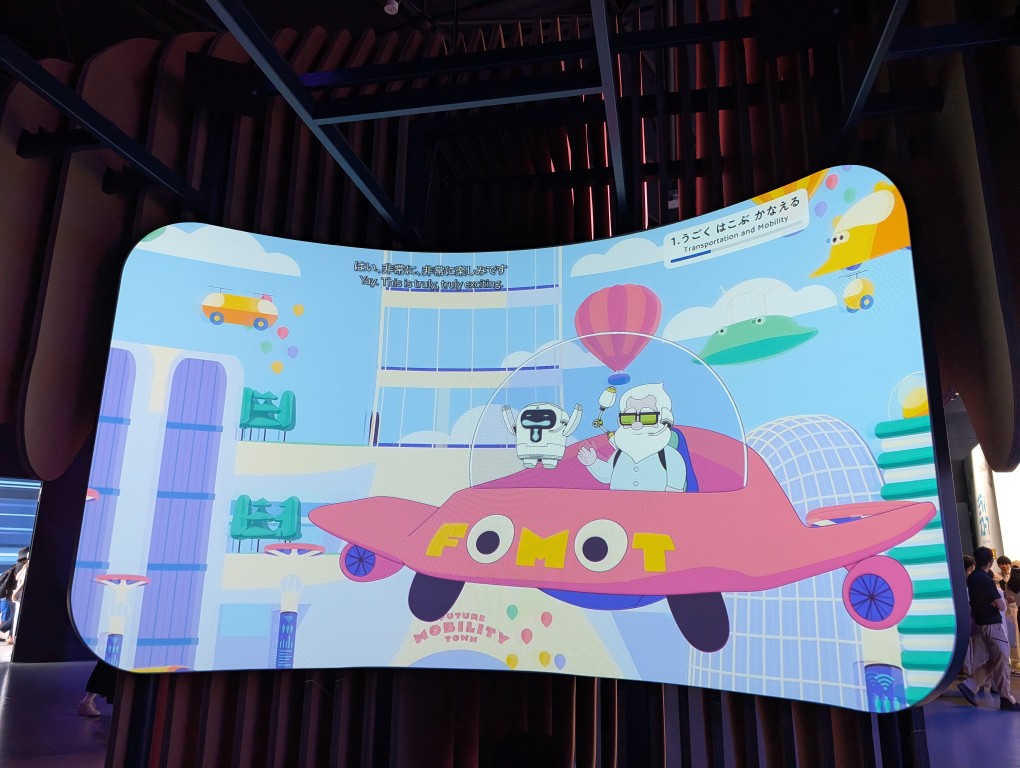

その先には巨大な顔のようなオブジェがいくつかあって、その内側がスクリーンとなっていました。ここでは未来の生活を子供にもわかりやすいアニメで紹介していました。

ここから先は各企業ごとの展示となります。展示の一部はゲームのような形となっていましたが、それをプレイするにはパビリオン内でまた並ぶ必要があります。全ての展示を体験したいなら1~2時間はかかると思っておいた方がいいでしょう。

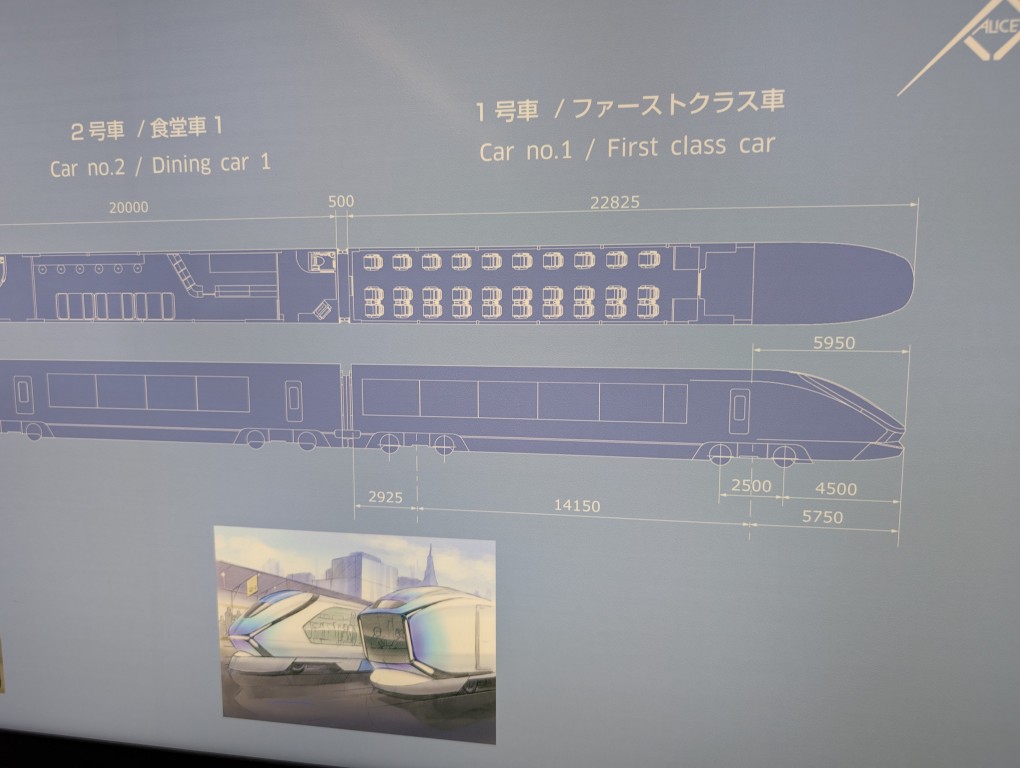

まず、鉄道ファンとしては川崎重工が展示する未来の新幹線のような乗り物が気になりました。食堂車も備えた余裕ある空間を想定しているようです。また、車内の個室をコンテナのように切り離し、飛行機や船などに乗せ換える構想もあるとのこと。

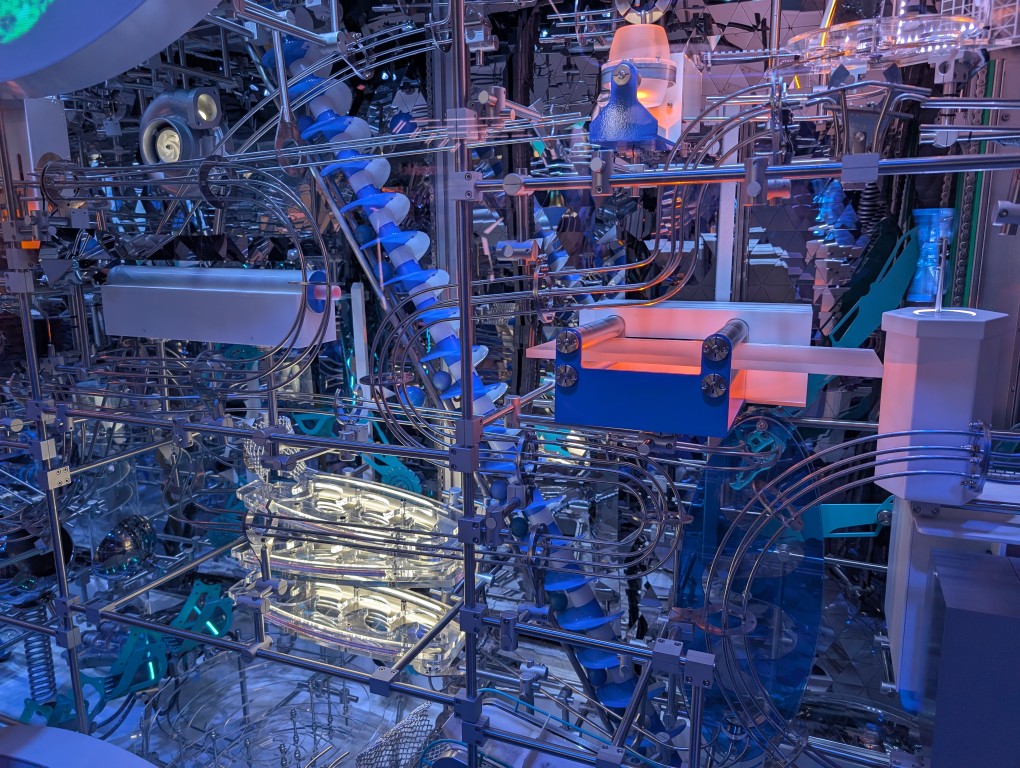

KOBELCOは巨大な光る地球儀と、神戸ハーバーランドに昔からある「ピタゴラスイッチ」のような装置を展示。神戸つながりでオマージュを捧げたのだろうか…

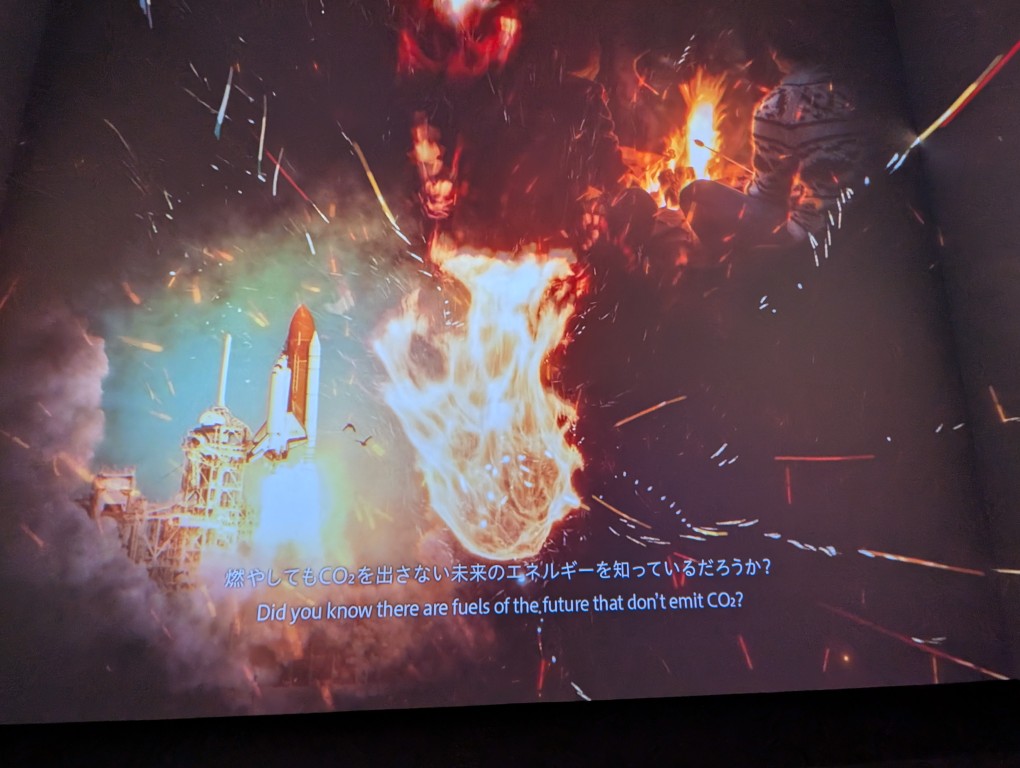

その横では、CO2を吸収するコンクリートが「あるとき」と「ないとき」で地球の未来がどう変わってくるかを紹介。(こう書くと551の「あるとき」「ないとき」のCMみたいですが…) IHIのブースでは、海や宇宙を冒険する映像を鑑賞することができます。

クボタは食をテーマにしたゲームコーナーですが、大掛かりな分人気があり、非常に待ち時間が長そうでした。関電送配電は、タブレット端末で未来の様子をVRで見てみるというもの。

あとは、日本特殊陶業のパントマイムのようなパフォーマンスも結構盛り上がっていましたね。

このように本パビリオンは万博内で屈指の広さで、各社ともなかなか気合の入った展示ばかりなので見ごたえはあります。内容に若干ごちゃまぜ感があるのと、各社の技術アピールに偏りがちな点は気になりますが、万博の王道のようなパビリオンなので来る価値はありそうです。場所が大屋根リングから遠い分、そこまで混んでいない(土日の昼間でも20~30分で入れる模様)ようですし。

フューチャーライフビレッジ(待ち時間ゼロ)

「未来の都市」を出てすぐの所にあるのが「フューチャーライフビレッジ」で、ここは石造りの小部屋が集まったような屋外型のパビリオンです。各ブース内では企業や団体などが科学系の展示を行っています。

展示内容はブースによって様々ですが総じてかなりお堅く、企業や団体の研究成果のアピールが中心で、さしずめ「未来の都市」後半部の小規模版のような内容です。なお、ブースを利用する団体は半分程度は月ごとに入れ替わるようです。

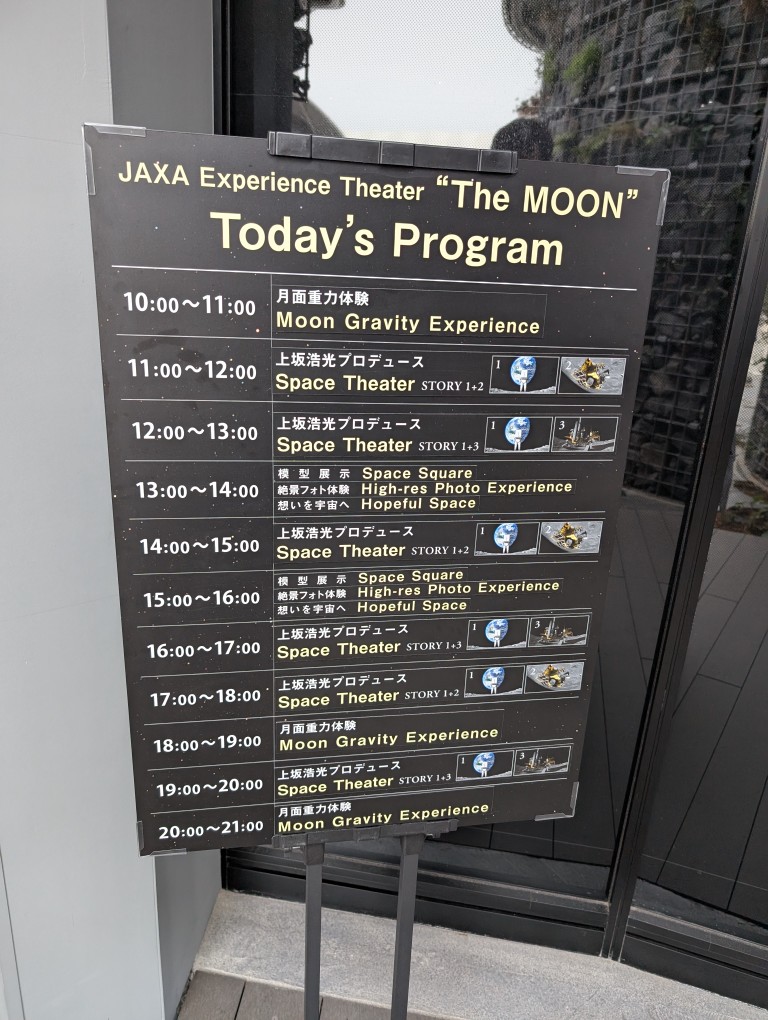

中でも人気があるのがJAXAのブースで、すぐに定員となってしまい筆者は見ることができませんでした。中では主に宇宙関係の映像を流しているほか、宇宙船などの模型の展示も行われているようです。

「フューチャーライフエクスペリエンス」では、過去の展示の様子などをモニターで紹介しているのですが、正直休憩所と化している感は否めませんでした…

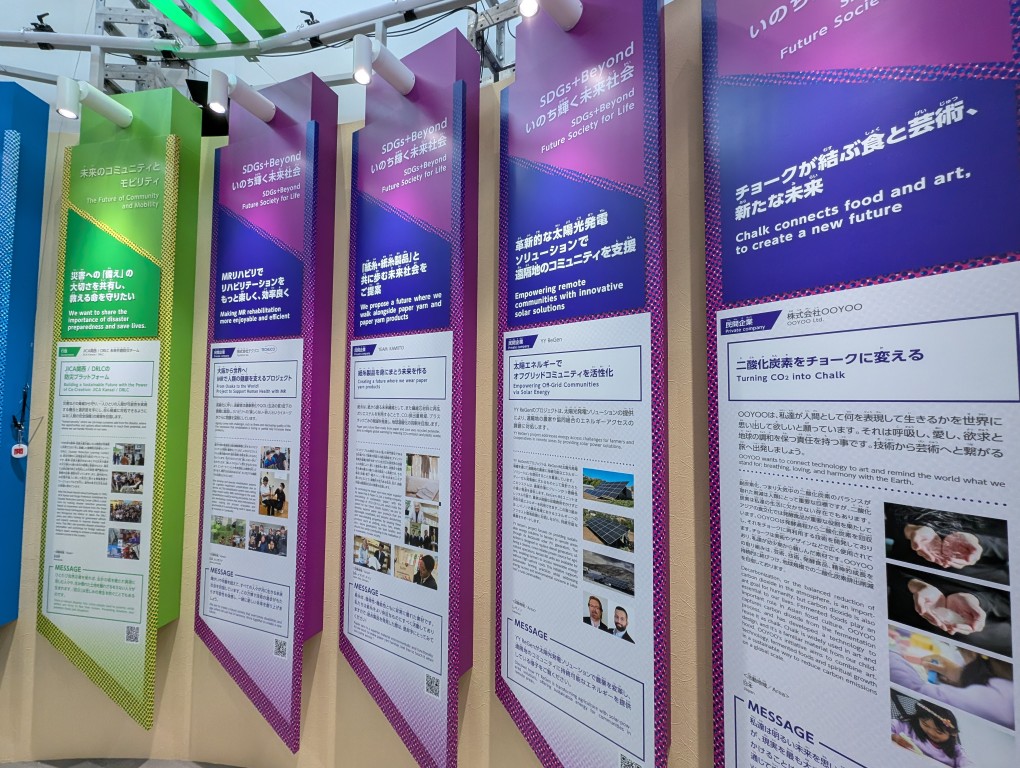

「ベストプラクティス」では、SDGsに寄与する代表的なアイデアの例を数十個ほど紹介していました。

いのちの未来(キャンセル待ち30分)

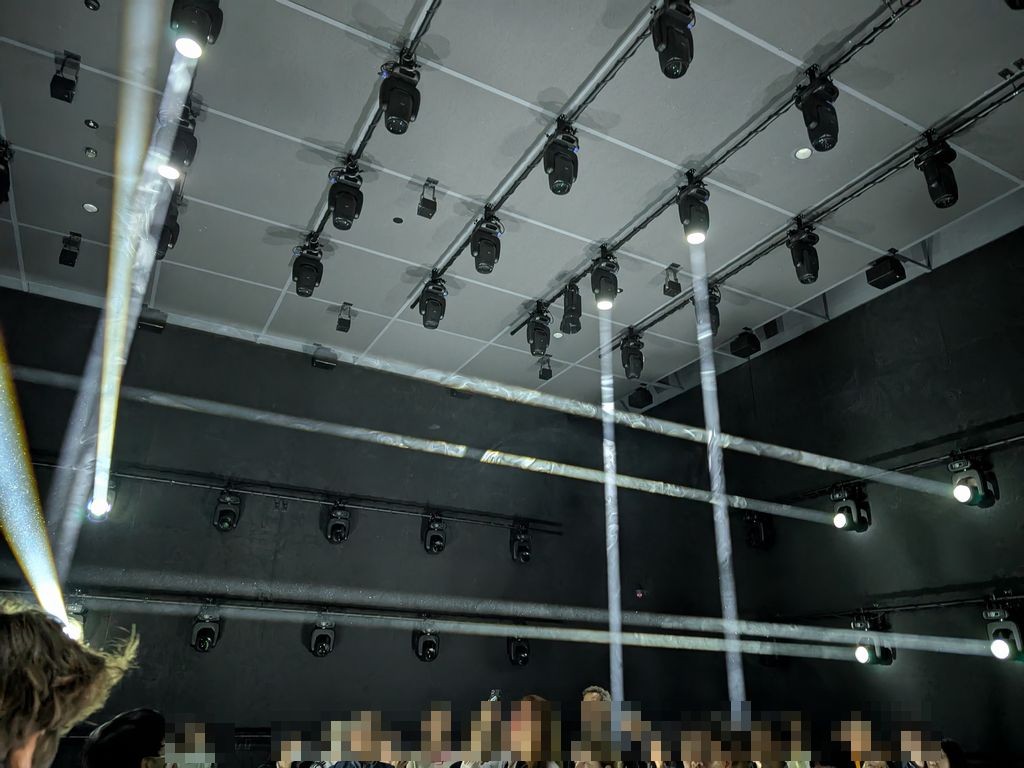

ロボット工学の第一人者がプロデュースするパビリオンです。てっきりアンドロイドがうにょにょと動き回っているだけかと思っていたら、ロボットと人間が共存する未来(2075年)の姿をストーリー仕立てで見せるという凝った内容で非常に面白かったです。映像・照明などの演出も非常に秀逸でした。

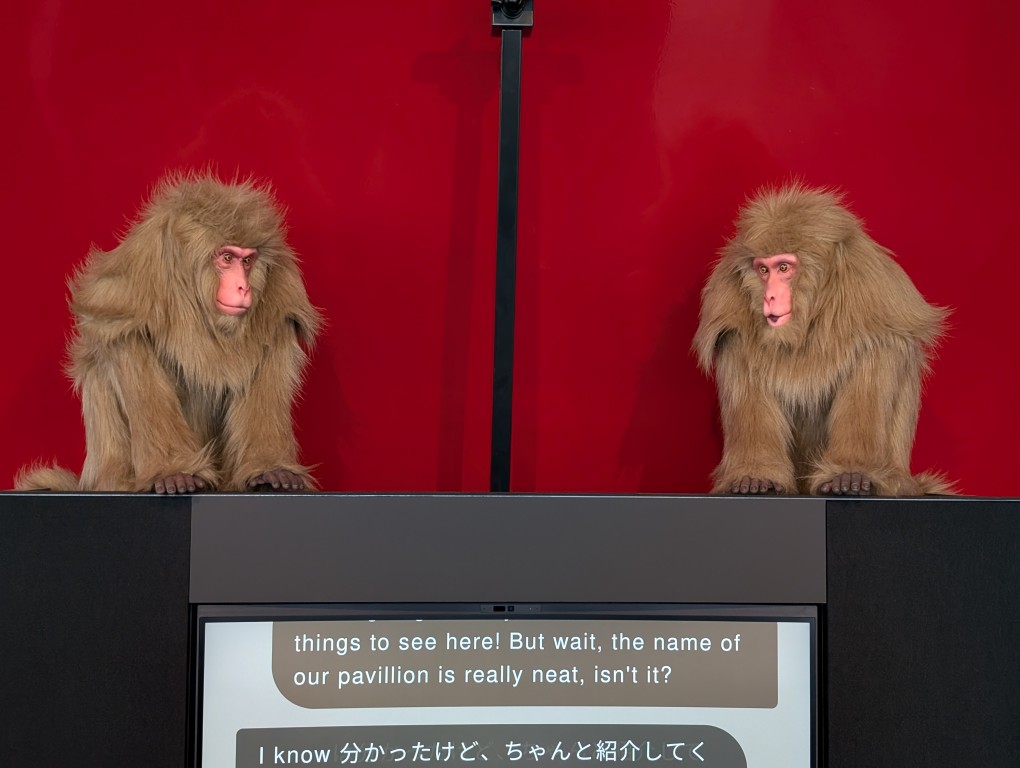

イヤホンを渡されて入場すると、最初のエリアでは2匹の猿のアンドロイドがイントロダクションを行います。その次のエリアでは、アンドロイド界の先輩(?)である文楽人形などを展示。

その後は緑色の壺のような「案内ロボット」に導かれるようにストーリーと辿っていきます。案内ロボットは有名な方が声を当てておられますし、展示の途中ではあの有名人のアンドロイドも出現しました。

ストーリーは大まかにいうと「年老いたおばあちゃんが、アンドロイドとなって生きながらえる道を選ぶ」というもので、後半はアンドロイドと化した人間が人生を謳歌する様子を描きます。

最後の部屋では「遠い将来のアンドロイドの姿」という触れ込みでしたが、RPGゲームのラスボスのような姿のロボットが動き回り、ここだけはなかなかシュールな演出でした。

最後は、子供型のアンドロイドに見送られてお終いとなります。

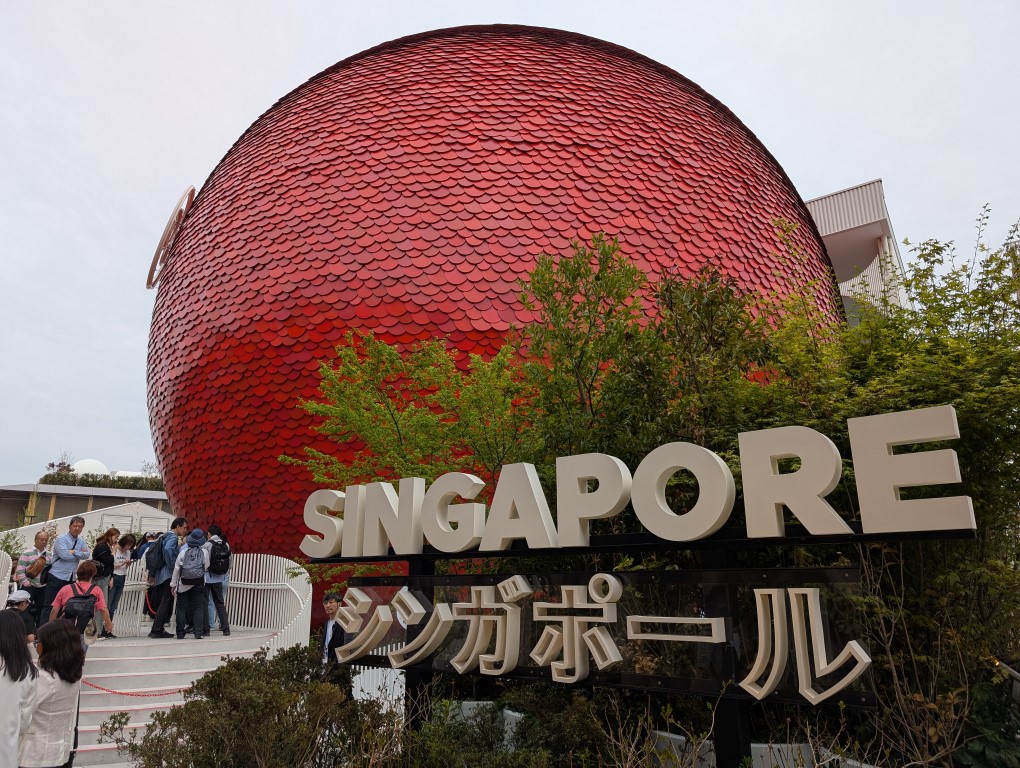

シンガポール館(待ち時間10分)

シンガポールは国土が狭く、世界地図上で首都を表す赤丸に国土が隠れてしまうことから「赤丸」がパビリオンのテーマとなっています。壁面をよく見ると丸い鉄板を組み合わせた構造となっています。

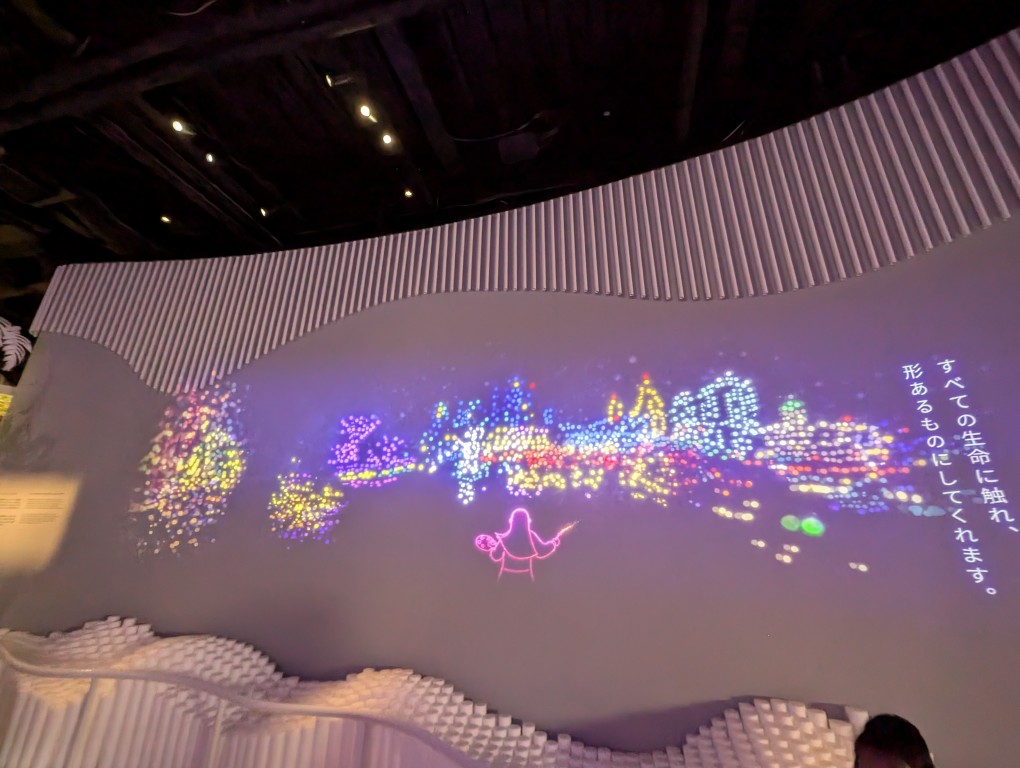

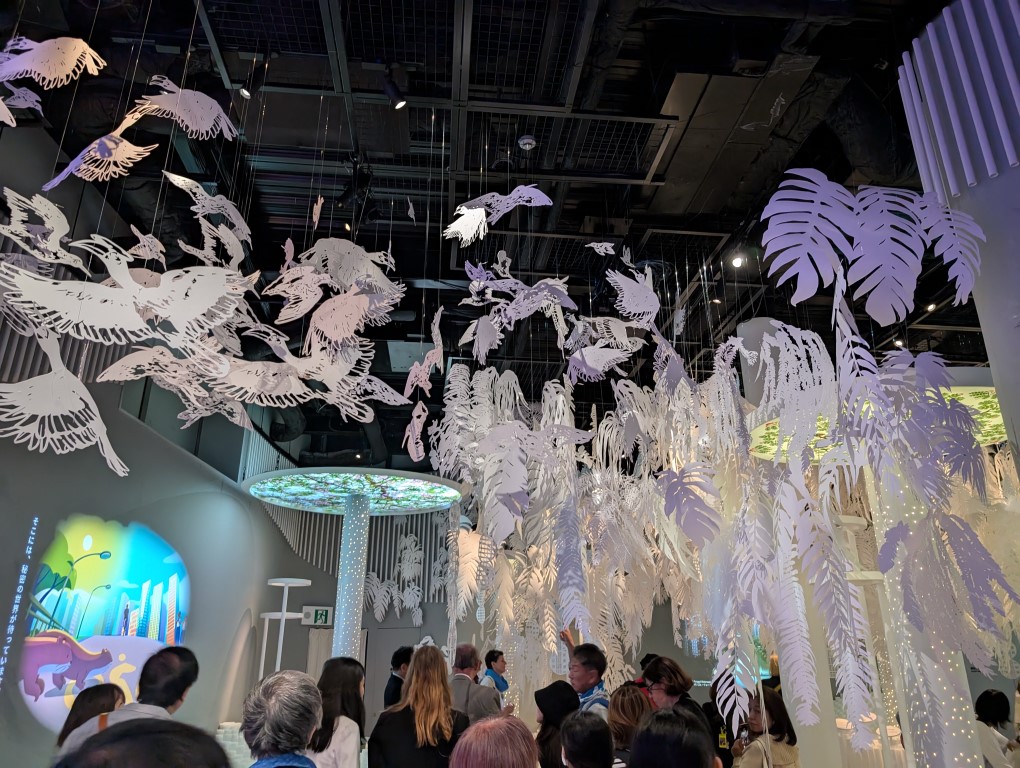

入口付近ではパビリオンのテーマを表す幻想的な映像が流れます。ここを過ぎると、切り絵アートで埋め尽くされた空間へと出ます。

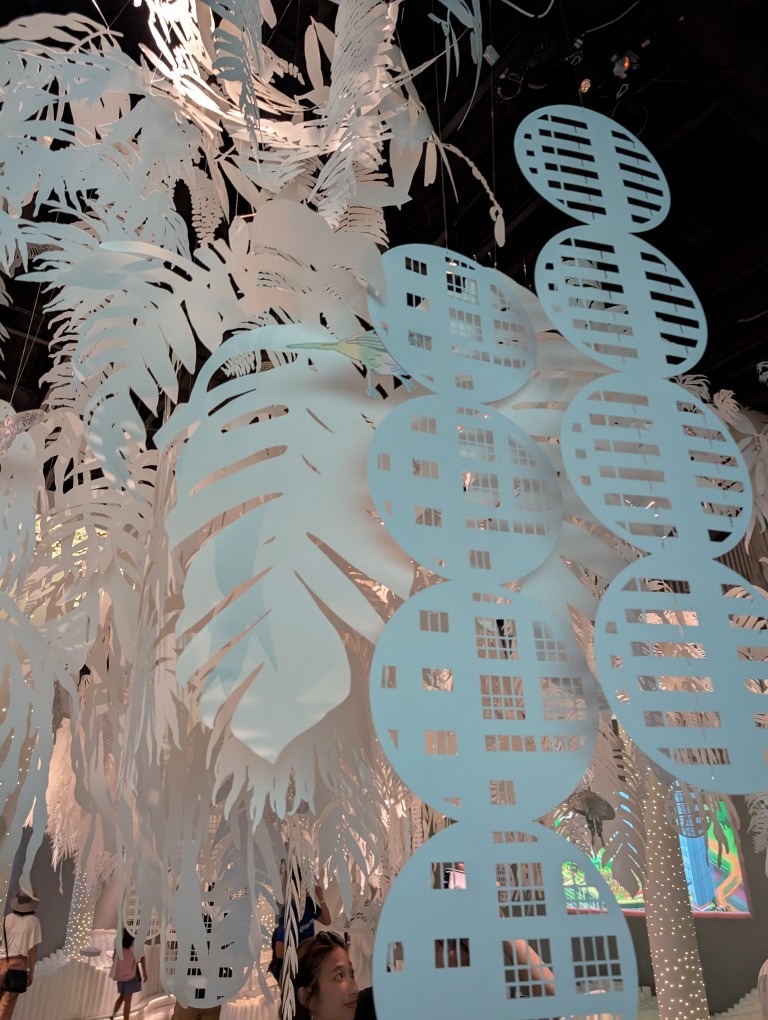

切り絵はかなりの数があり、天井が埋まってしまうほどです。切り絵の中には植物と混ざってビルのような形のものもあり、都市と自然が共存する姿を描いているのかもしれません。

キノコのような形のオブジェの下側はスクリーンとなっていて、観察していると様々な絵柄へと変化します。このフロアの展示内容は、シンガポールにおける自然保護の取り組みの紹介がメインで、都市国家シンガポールのイメージからすると意外でした。筆者は5月にMRT(地下鉄)を乗りつぶすためシンガポールの隅々まで巡ってきたので、懐かしい地名も散見されました。

次のフロアに進むと、球形のランプの周りに多数のタッチパネルが配置された空間へと出ました。ここでは参加者が自分の夢を描くことになっています。

次のエリアへと進むと、パビリオンの天井裏の空間に出ます。天井は巨大なスクリーンとなっていて、先ほど参加者が描いた「夢」が表示され、それがシンガポールの自然風景へと変化していく様子が映し出されます。

最後は建物屋上に出ますが、ここには南国の植物がいくつか植えられていました。見ての通りド派手なオブジェで埋め尽くされた本パビリオン、後述するフランス館と同じく館内の人の流れが速い分、見た目の行列が長くても案外すんなりと入館できると思います。

日本館(当日予約)

次にやってきたのは、入場直後に当日予約が取れた日本館です。(その後、9月に再訪しました) この日本館についてまず強調しておきたいのは、「公式ガイドを見ながら鑑賞すべし」という点です。というのも、日本館は全般的に展示内容が凝っている上に難解で、解説を読まずに漫然と鑑賞すると展示の流れや言いたいことが今一つ理解できない可能性が高いからです。

加えて、内容はSDGs的な話が中心となっていて、「日本館」という名前からイメージしがちな日本の伝統・文化といった内容はそれほど多くありません(全く無いわけではない)。どちらかというと「SDGs館」とでも呼んだ方がよい内容だと思います。日本産のキャラクターが所々登場はするものの、根本的にあまりお子様向けの内容ではなく、完全に大人向けの内容となっています。

なお、公式ガイドには音声によるガイドもありますが、館内は混雑していて先へ先へと進むように促されるため、音声を最後まで聞いている余裕はなかなかありません。テキストをサラッと読みながら進むとよいでしょう。

パビリオンの外観は、日本らしく木板をふんだんに使ったものとなっており、大屋根リングともよくマッチングしています。とはいえ、後で述べるように館内は意外と和風一辺倒ではなく、新建材も多く使われていました。予約時刻のチェック後、実際に建物に入るまでは外で20分近く待たされました。

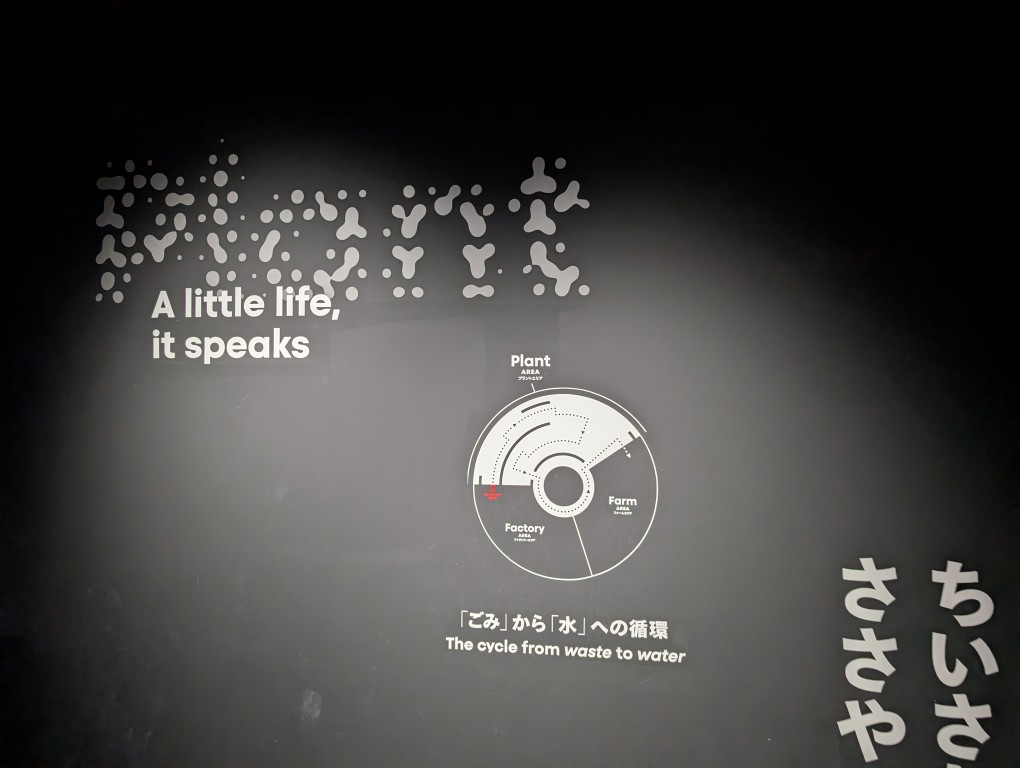

館内は大きく3つのエリアに分かれており、それぞれテーマが全く異なります。最初のエリアのテーマは”Plant”で、「生ゴミを水に再生する」ことがテーマとなっています。

最初の部屋では、ベルトコンベアを流れる生ゴミが再生されていく様子を表現。暗室の光の玉の下にはタンクのようなものが並んでいて、微生物を用いて生ごみを分解していく様を表現しています。

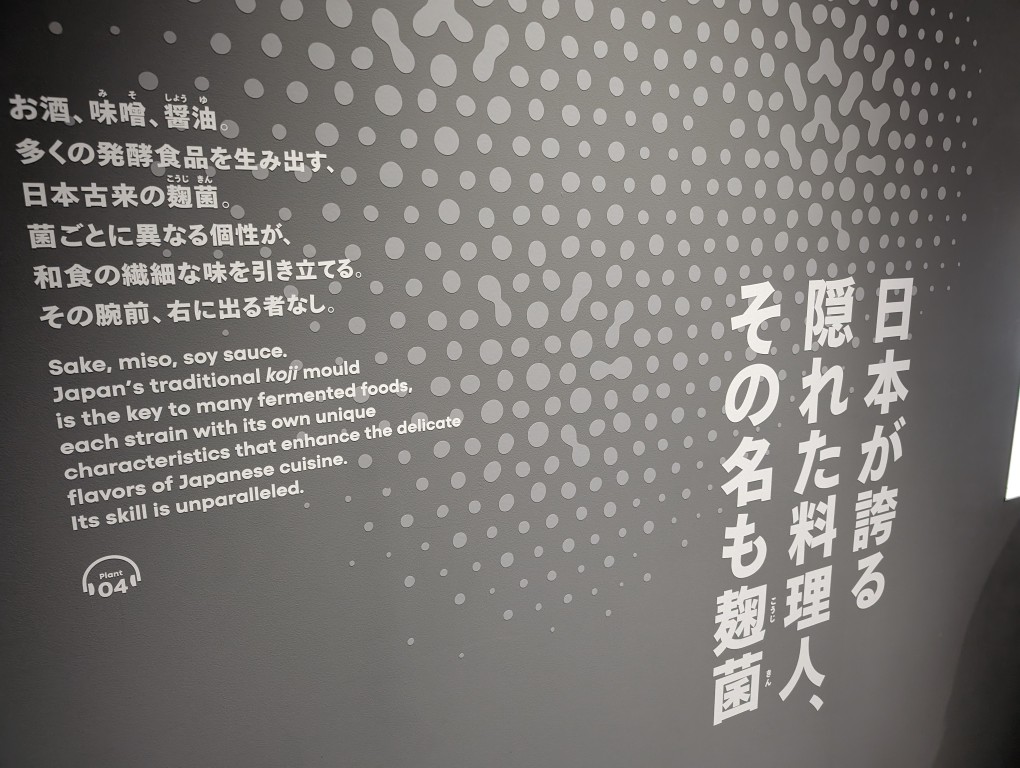

次の部屋では「微生物による化学変化」の例として、「麹菌」「生分解性プラスチック」を紹介。写真のどんぶり形のプラスチックが、徐々に分解されていく様子をオブジェで表現していました。

ディスプレイ内を飛び回っているミッキーマウスのようなキャラは「ベアブリック」といい、発酵によって生み出された成分(水、メタンなど)を表現しているそうです。この中から水が抽出され、機械によって浄水されていきます。

生成された水はウォールグリーンに活用されているほか、建物の中庭にある広々とした池の水として使われています。ここは広くてなかなか落ち着いた空間でした。

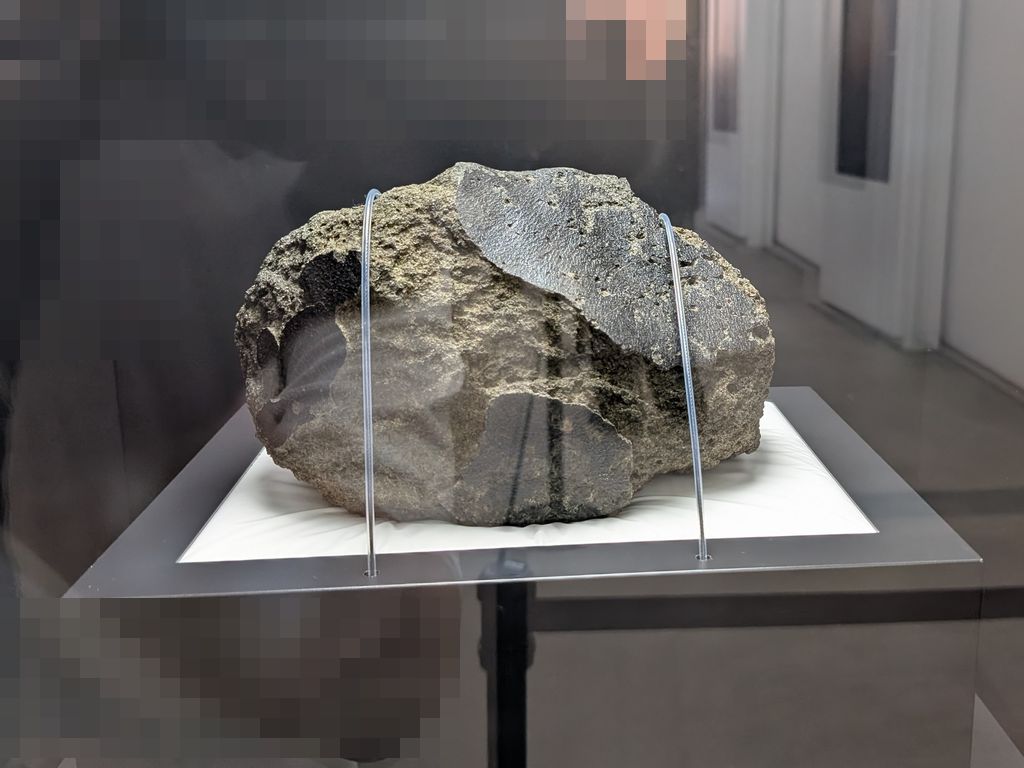

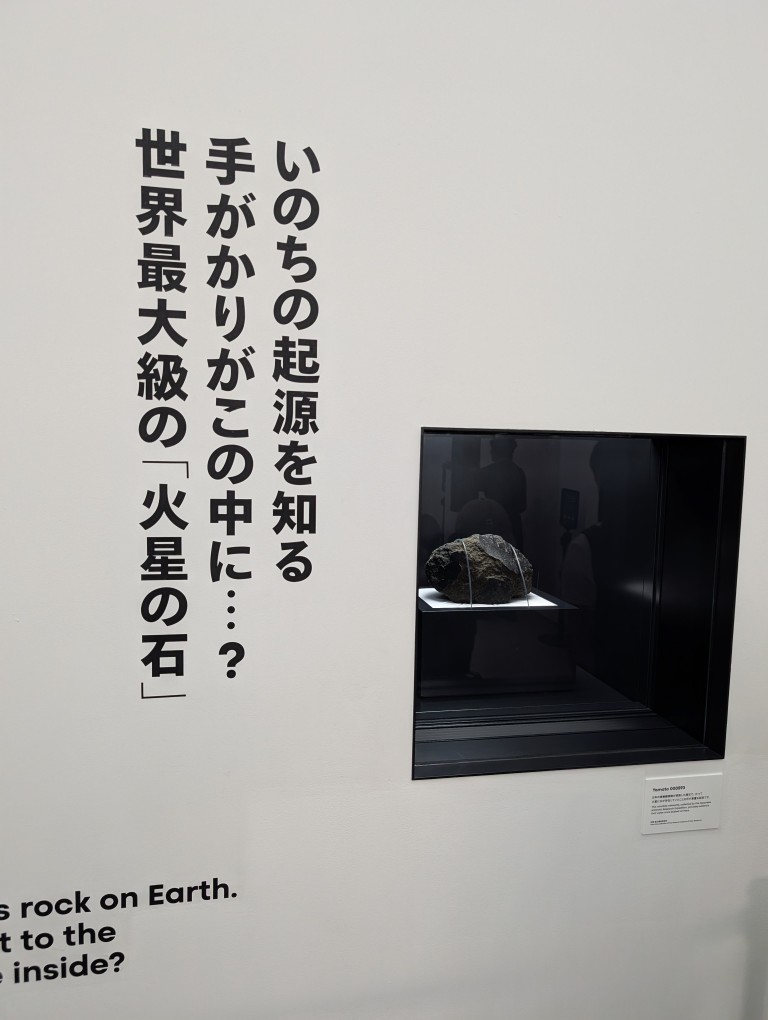

その次に現れるのが、日本館の目玉の「火星の石」です。やや唐突な気もしますが、近年日本の科学者によって「火星の地下には大量の水が存在する」ということが発見されたのにちなんでいるそうです。

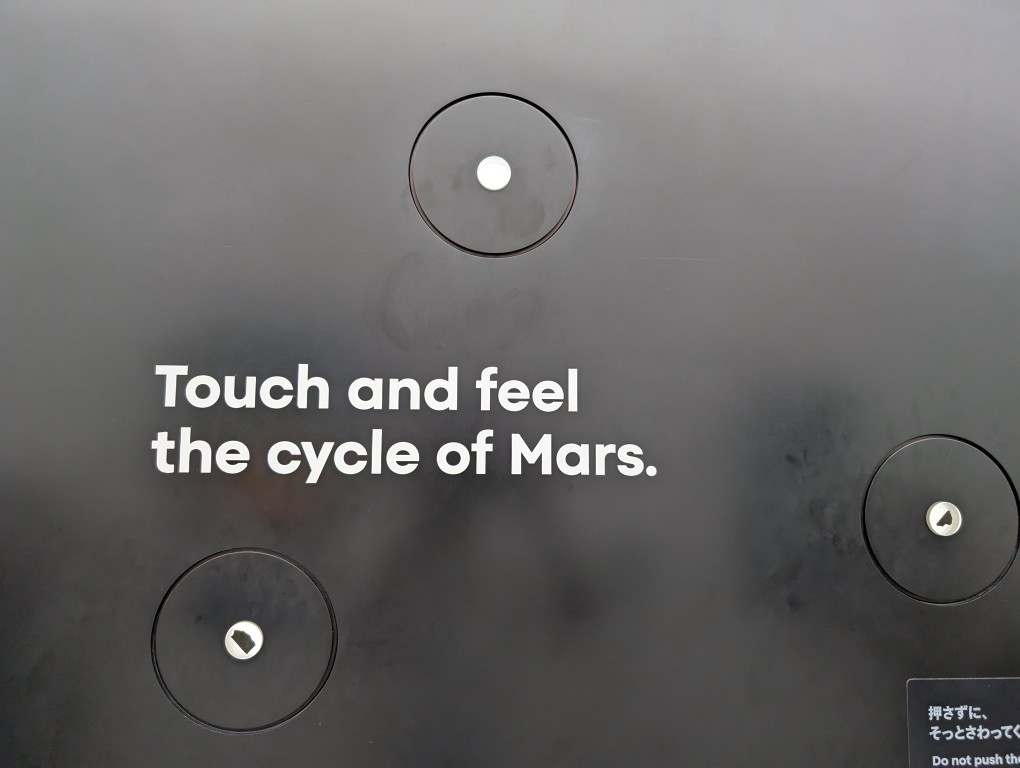

火星の石は、見るだけではなく実際に触ることもできるようになっています。透明な樹脂のようなものの中に石のかけらが入っているだけにも見えますが、ちゃんと石の表面を磨き出しており、直接石を触れるようになっているとのこと。

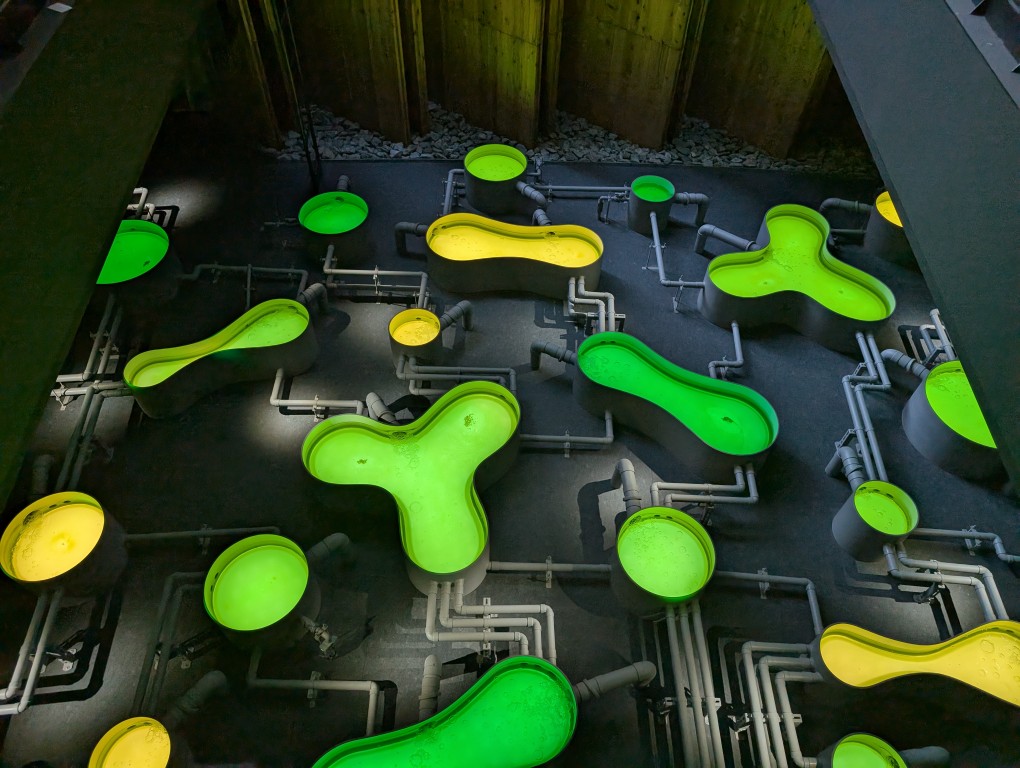

次のエリアは”Farm”で、「藻の力で二酸化炭素を様々な資源に変える」ことがテーマとなっています。CO2の入ったボンベと、「ボツリオコッカス」という藻を育てる水槽が登場。

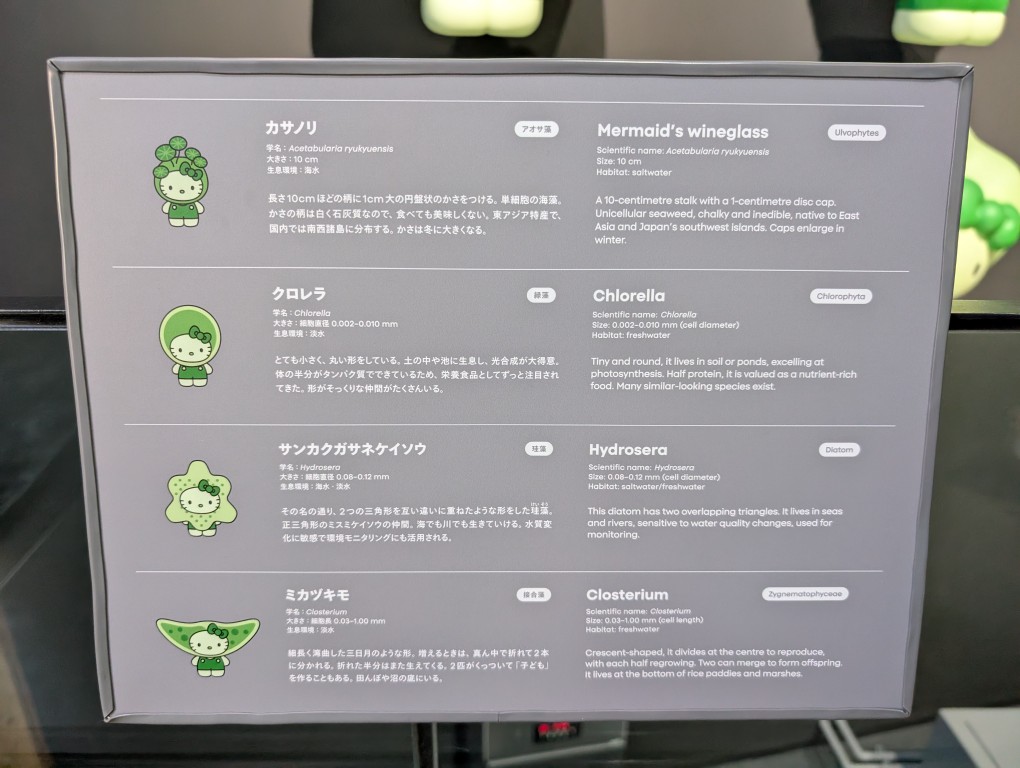

次の部屋には、32種類の藻に擬態(?)したキティちゃんが登場。それぞれの藻の特徴を合わせて紹介します。

写真のようなオブジェで、藻の効用を説明した後は…

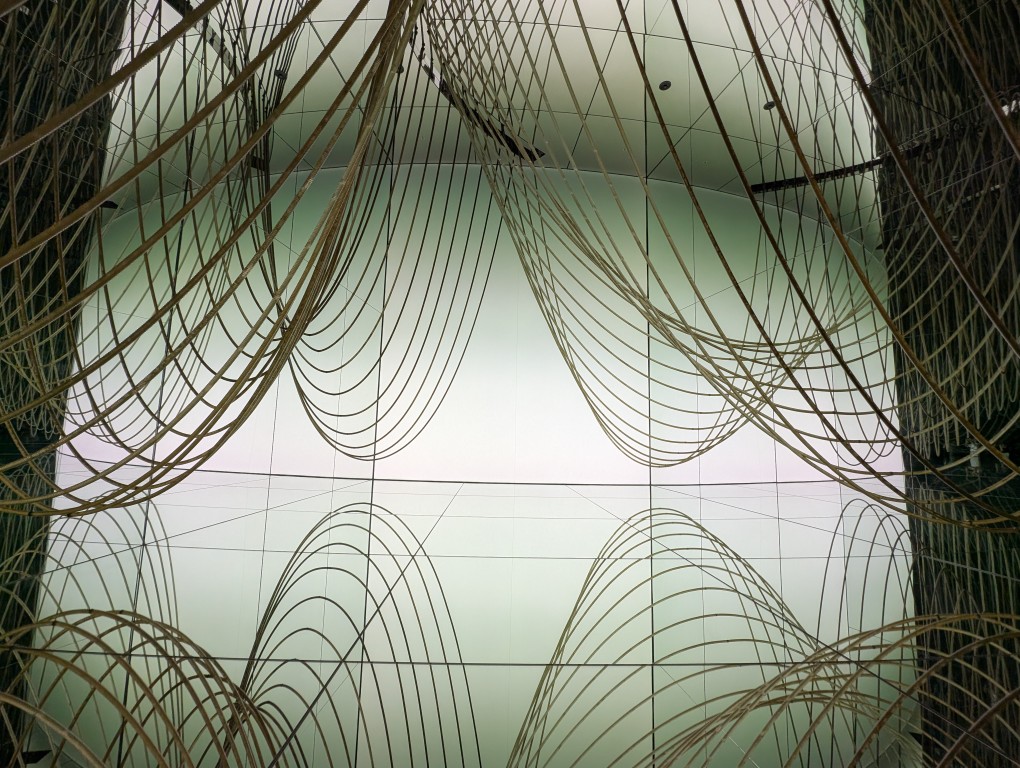

「スピルリナ」という藻類の入った水が流れているチューブが張り巡らされた不思議な空間に出ます。ここは角度によって実に様々な見え方となるのが印象的。

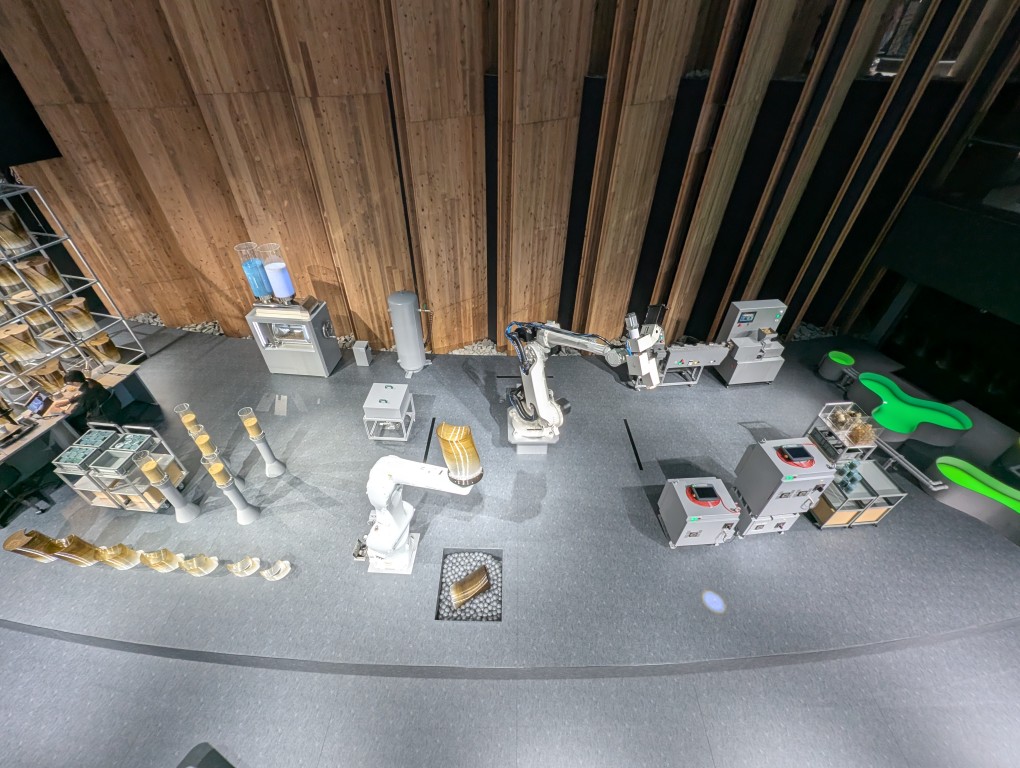

そして最後のエリアである”Factory”に入ります。ここでは、藻から得られた生分解プラスチックから椅子を作る工場を再現。同じ形の椅子は館内の至る所にあり、実際に座ってみることも可能です。

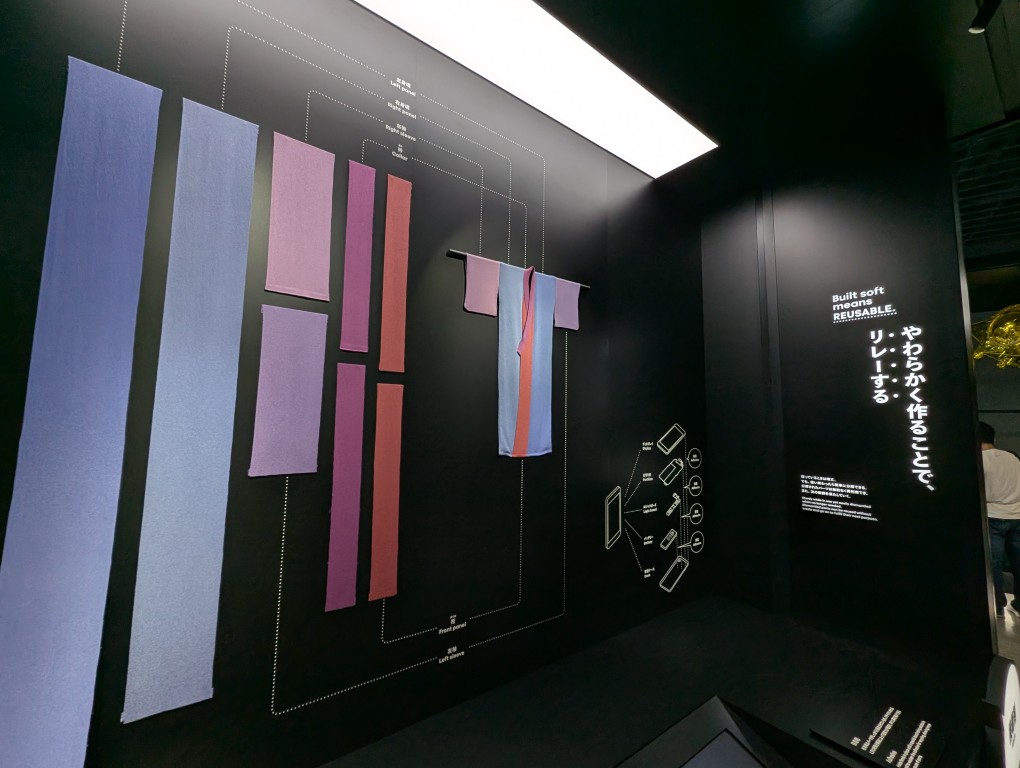

次の部屋では、「敢えて変形・分解しやすいように作られており、結果として強靭さや寿命の長さを実現」している日本の工業製品を紹介します。

ここでは日本の伝統的工芸品だけでなく、近代的な工業製品も登場します。

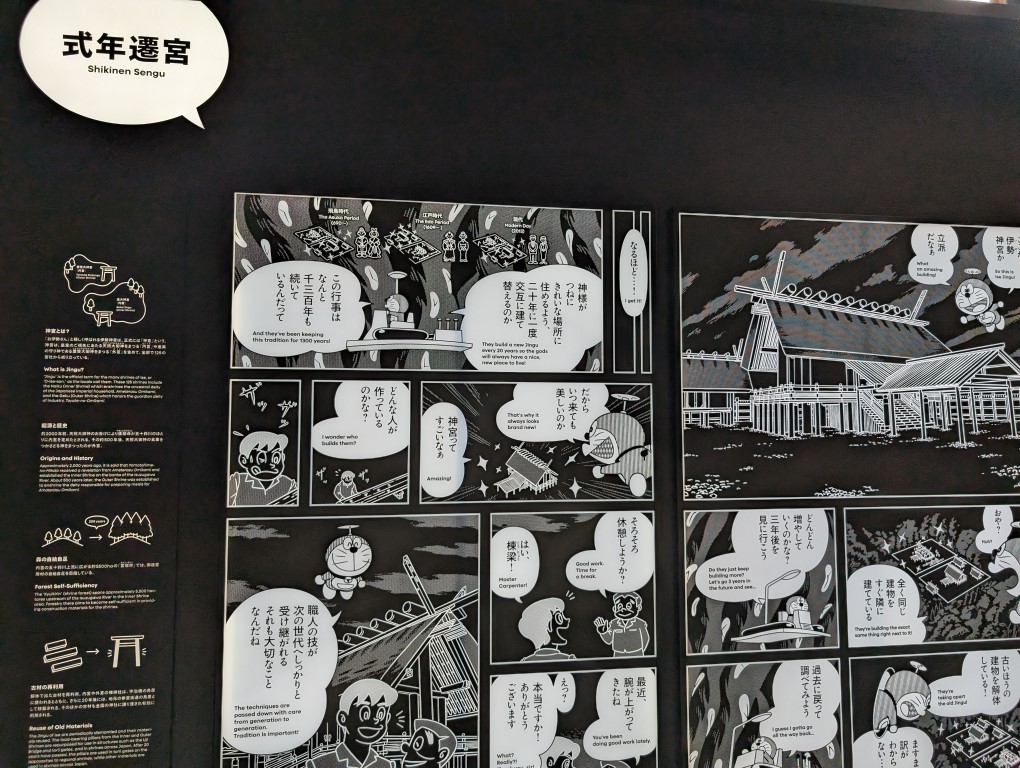

この展示では至る所にドラえもんが登場し、展示の趣旨を説明してくれたりします。この日本館も、いずれは解体されて木材として再利用されるようです。

これで展示は終了で、その後はグッズショップとなっていましたが、キティちゃんグッズの人気のためかとんでもない行列ができていました。

以上のような内容の日本館、全体的に若干説明不足なのが気になるものの、内容はなかなか奥深く、展示のセンスもフランス館(後述)など他国に十分対抗できるぐらい高かったです。あとは細かい点ですが、館内にトイレが備えられているのは地味に有り難かったですね。長丁場のパビリオンだと、どうしても必要になることもあるので。

いのち動的平衡館(キャンセル待ち10分)

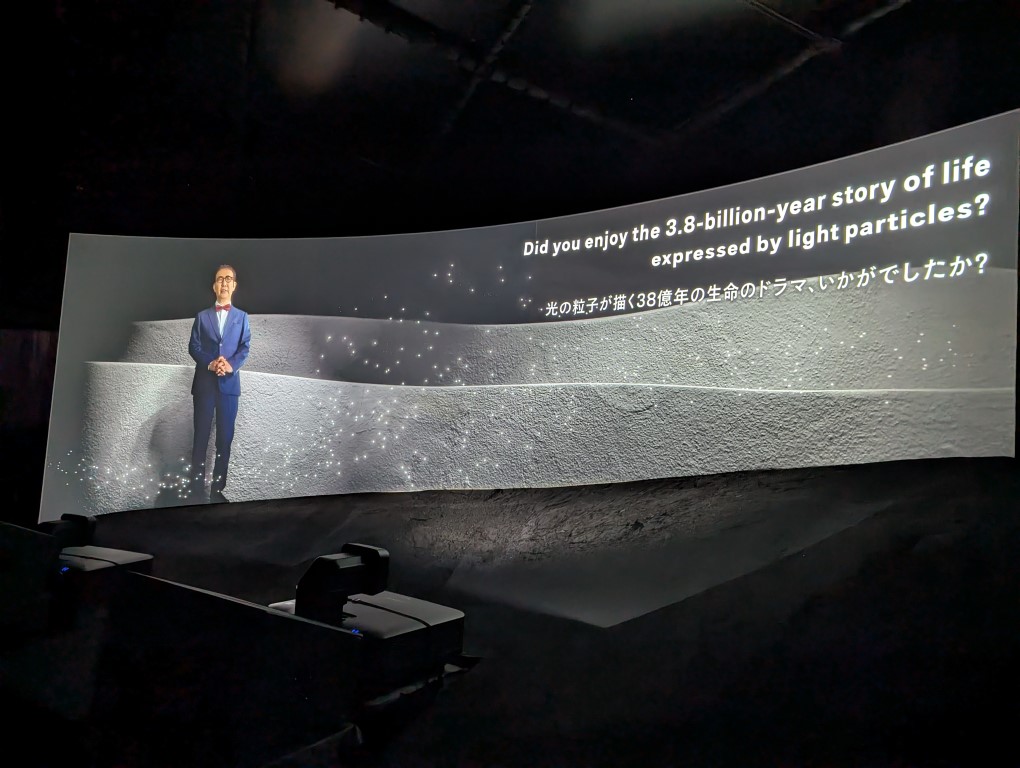

キャンセル待ちで入れた「いのち動的平衡館」は、直径10mぐらいの丸い舞台のような空間を眺める形式のショーです。舞台上にあるのは大量の白色LEDで、これを使って「生命の進化」を表す映像が流れます。

最後に福岡教授からタイトルの「動的平衡」(細胞の分裂とアポトーシス(死滅)が絶妙のバランスで行われることで生物は命を維持できる、といった内容だったと思う)に関する説明がありますが、これがなかなか奥が深く哲学的な内容でした。

ポルトガル館(待ち時間10分)

外側に大量の灰色のロープがつるされた姿が印象的なポルトガル館ですが、建物は平屋構造で(ロープの隙間から中の建物が見える)、展示エリアは2部屋と非常にシンプルでした。

最初の部屋では、ポルトガルの歴史や日本とのかかわりについて紹介します。アルコール、パン、ボタンなど、ポルトガル由来の日本語が意外に多いそうです。その次の部屋では、海洋国家ポルトガルをイメージした海の映像が大スクリーンに流れていました。

オランダ館(当日予約)

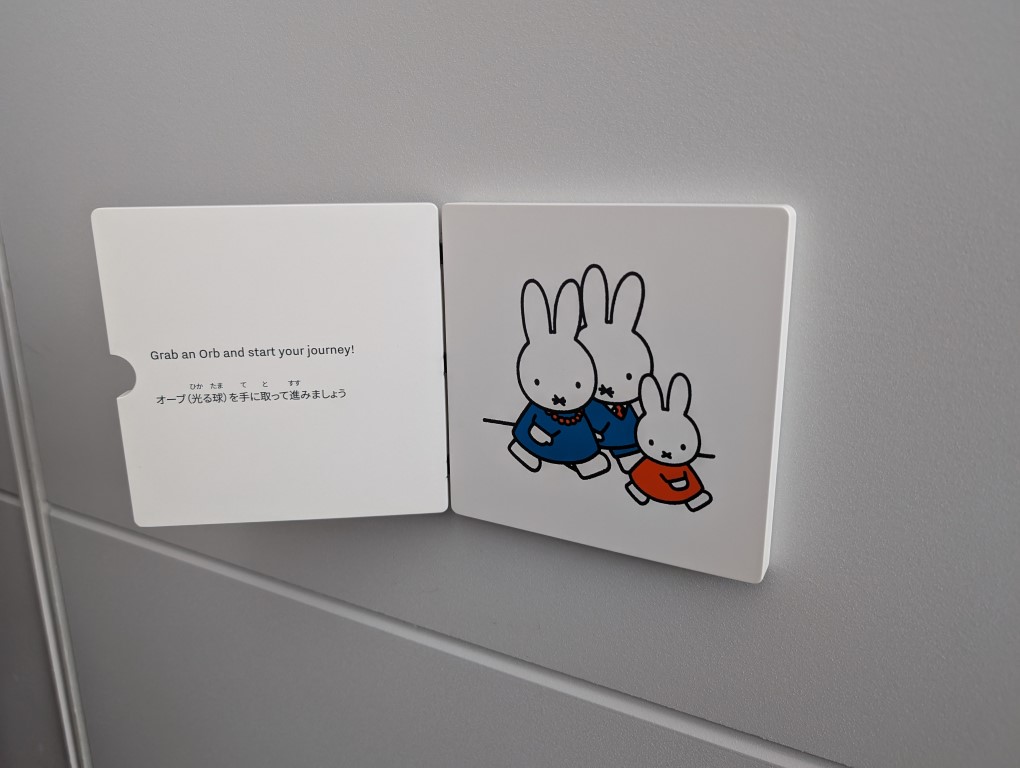

オランダといえば「ミッフィー」ということで、展示内容はミッフィーのイラストとともに子供にもわかりやすい言葉で併記されていました。(もちろん大人向けの内容もあります)

展示内容は、入口で受け取った「光の玉」とともにオランダに関する知識を学び、最後に玉を空に解き放つ(?)というものでしたが、完全予約制にもかかわらず館内は終始渋滞気味で待ち時間が非常に多かったです(トータル30分近くは待ちました)。時間に余裕をもって訪問するようにした方がよいでしょう。

韓国館(待ち時間30分)

正面の巨大なディスプレイと、たどたどしい日本語ながらも一生懸命頑張っていた誘導のお兄さんが印象的だった韓国館。館内に入ると、まずブースのような所に通され、各自の「未来に残したいもの」を吹き込みます。

そして暗い部屋に入ると、光と音楽のショーが始まりました。音楽には、先程吹き込んだ声が使われているとのことですが、自分の声が使われているかはよく分かりませんでした。

次の部屋には、マイクに入った音に連動して上からシャボン玉が振ってくるという謎のオブジェが。その次は巨大ディスプレイを使った「未来の韓国」のムービーが見られます(撮影不可のため画像なし)。ムービーには韓国ご自慢のK-POPの要素もあり、なかなか見ごたえがありました。

最初に書き忘れてしまいましたが、このパビリオンの全面は超巨大なディスプレイとなっていて、多種多様な映像が映し出されます。疲れたら、ここの前の椅子に座って映像を眺めるのもありかもしれません。

オーストラリア館(当日予約)

当日予約で取れたオーストラリア館。入口にはオーストラリアの形に切り抜かれた穴の中に映像が表示されるオブジェがあります。

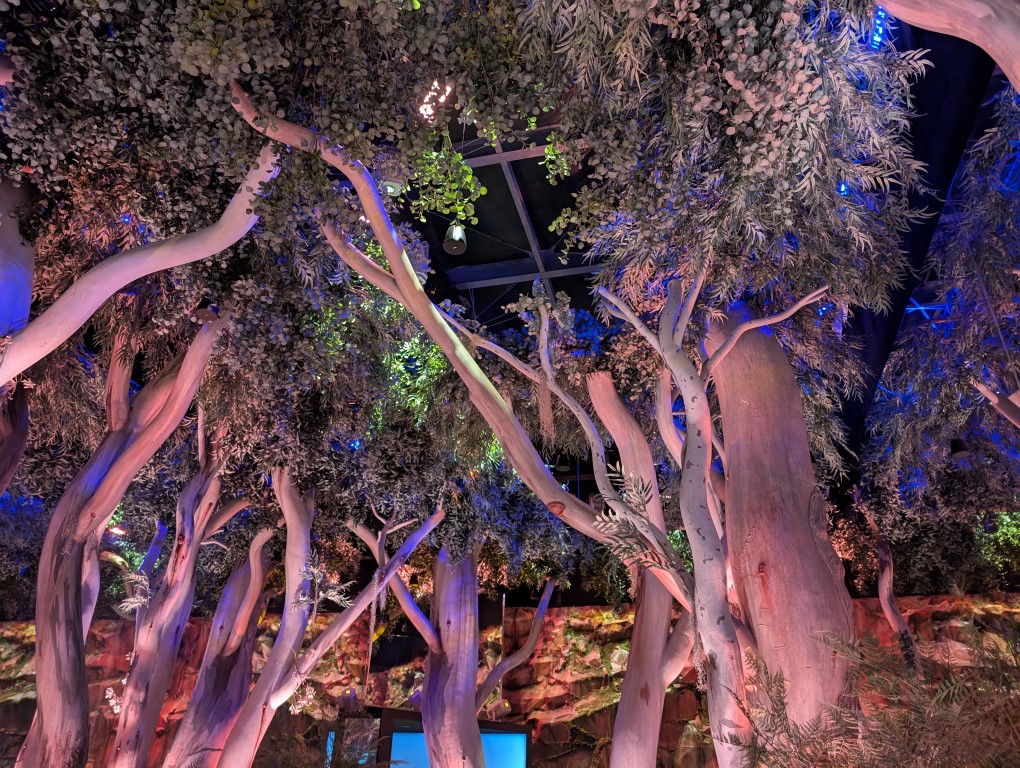

オーストラリア館は2つのエリアからなり、1つ目のエリアではオーストラリアの森林を再現しています。岩山も再現していますし、鏡を使って奥行きを広く見せる工夫を取り入れるなど、細かい部分まで凝っています。

そして、木の幹のうち3か所がディスプレイになっていて、コアラや虫、鳥など様々な動物が出現しますのでお見逃しなく。

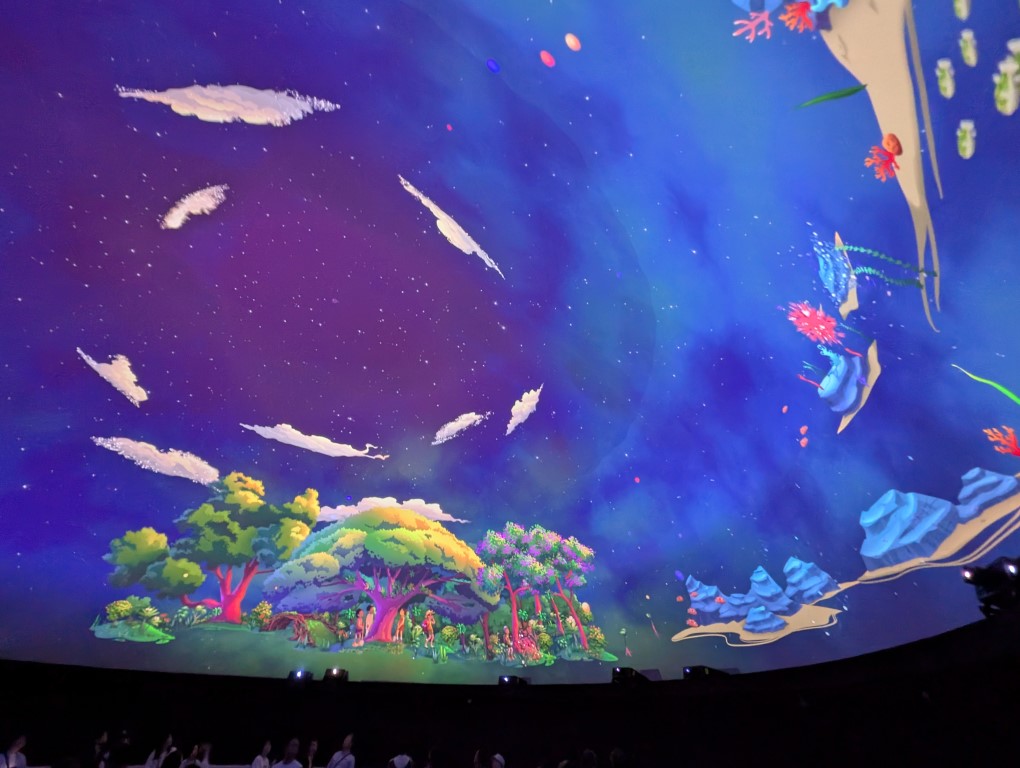

2つ目のエリアに行く前の連絡通路は天井がプラネタリウムになっていて、南半球ならではの星の動きを見ることができます。アボリジニの人たちが付けていた星座についても紹介。

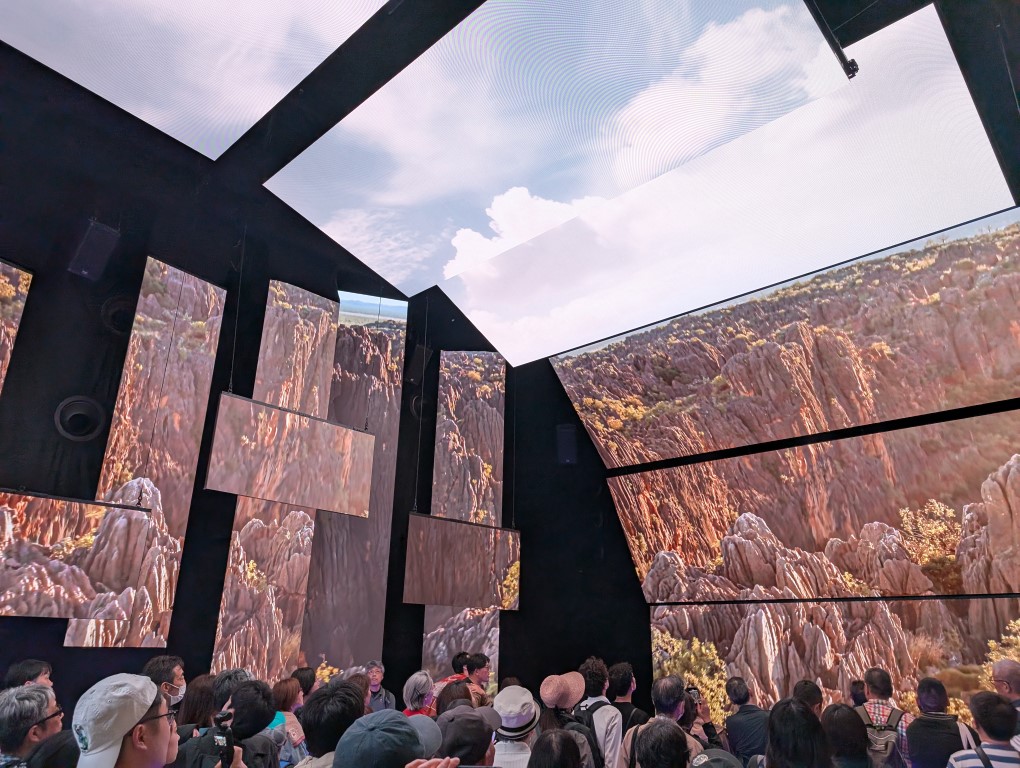

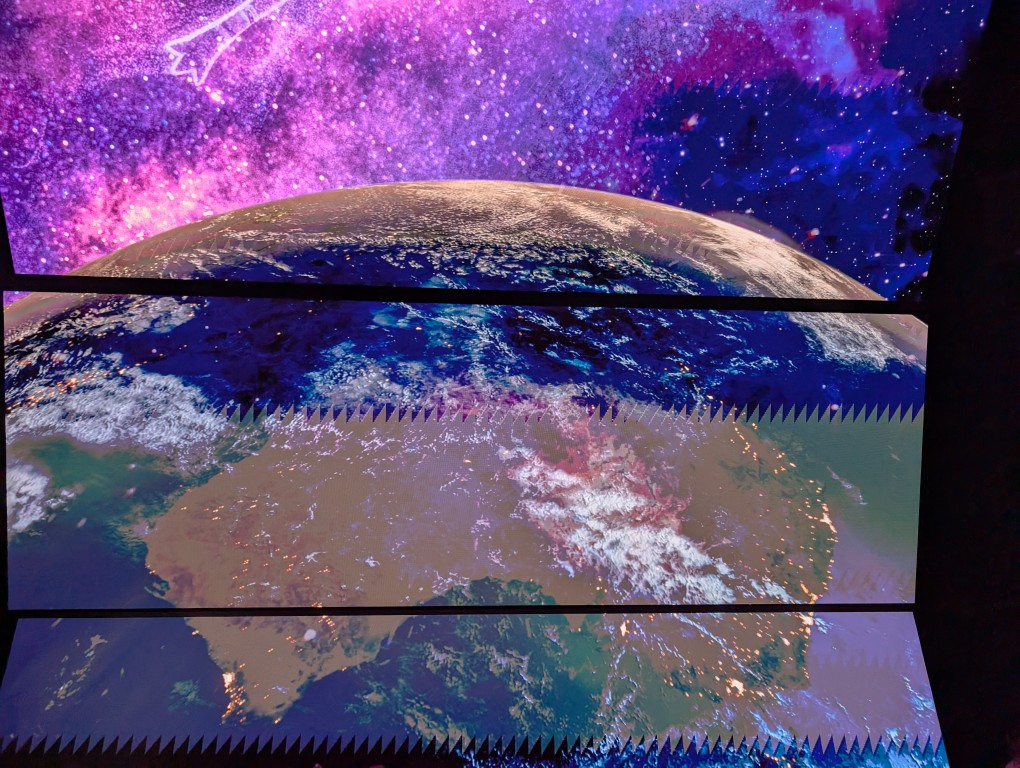

次のエリアは、大小さまざまな形のモニタを組み合わせた空間になっています。モニタには海や砂漠や森林などオーストラリアを代表する大自然の様子が流れ、没入感がありました。

ちなみに、あまり見ることのない部屋の後ろ側の壁は、このような円形のディスプレイが配置されているようです。

映し出されれる風景は海底から太陽系まで、実に様々に変化します。このパビリオン、若干短いのが難点ではあるものの、自然を模したエリアやディスプレイの没入感などの仕上がりは上々だと感じました。

建物の前には小さなステージがあり、アーティストの方が常に音楽を演奏していました。横の売店で食べ物を買い、音楽を聴きながら食べるのもおすすめです。

フランス館(待ち時間10分)

この日最後にやってきたのはフランス館です。お隣のアメリカ館は19時時点でも1時間半待ちとのことでしたが、フランス館は夜7時時点で比較的空いており、10分待ちで入館できました。フランス館はショー系のパビリオンと違って人の流れが速いため、見た目の行列が長くても案外すんなり入れることが多いようですので諦めずに並んでみてください。

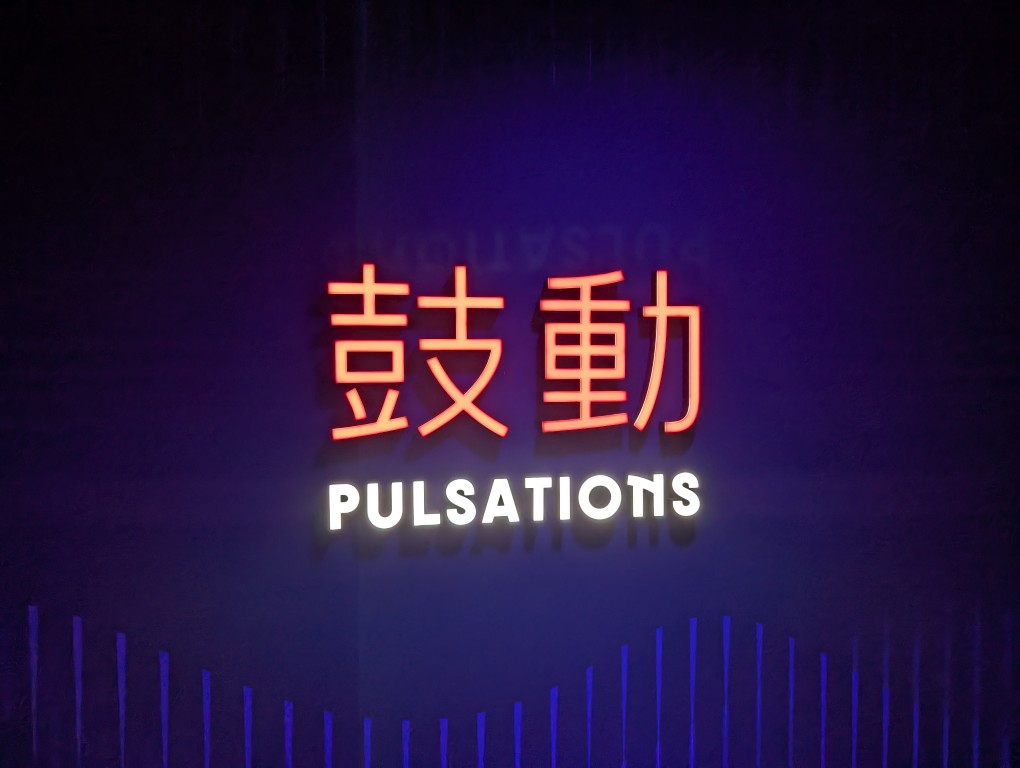

パビリオン全体のテーマは「鼓動」で、心臓の鼓動のような効果音が管内全体に鳴り響いていました。(なお、展示内容の説明は公式サイトからも見れます)

館内には、入場者を導くかのようにロダンの「手」の彫刻が随所に配置されており、アクセントとなっています。

最初のエリアには、ノートルダム大聖堂からやってきたキメラ像と、「もののけ姫」の1シーンを描いたタペストリーが(タペストリーはこの写真よりもずっと巨大)。次のエリアには、3次元的に配された大量LEDが脈打つかのようにきらめいていました。先程見た「動的平衡館」にも若干似ています。

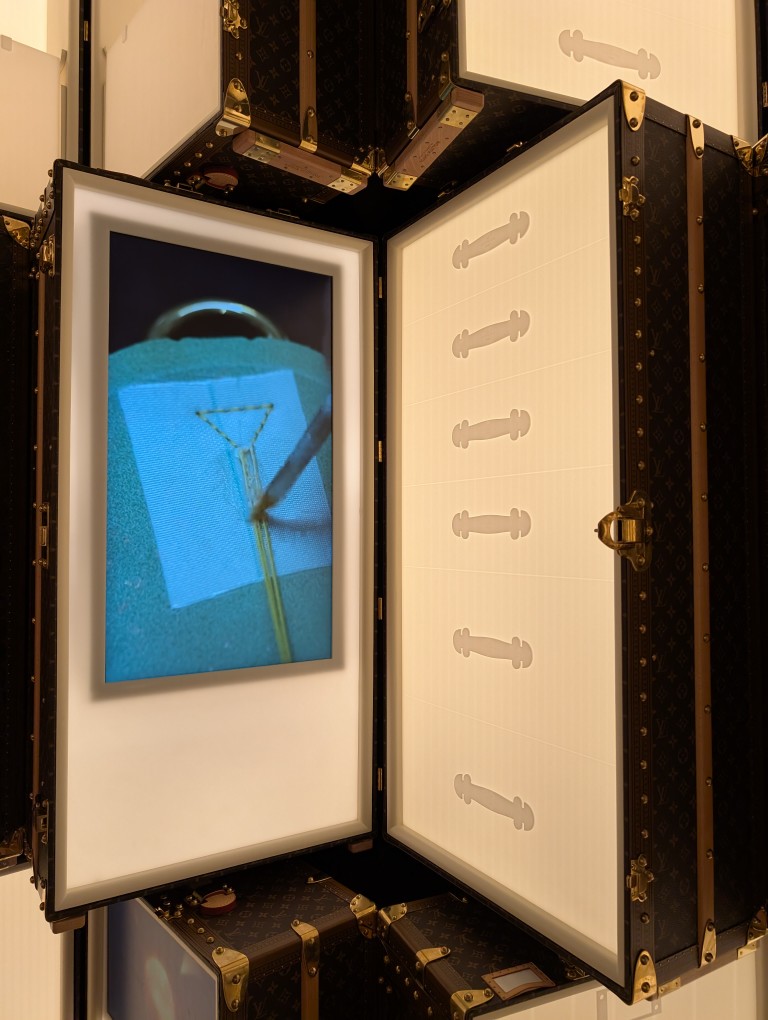

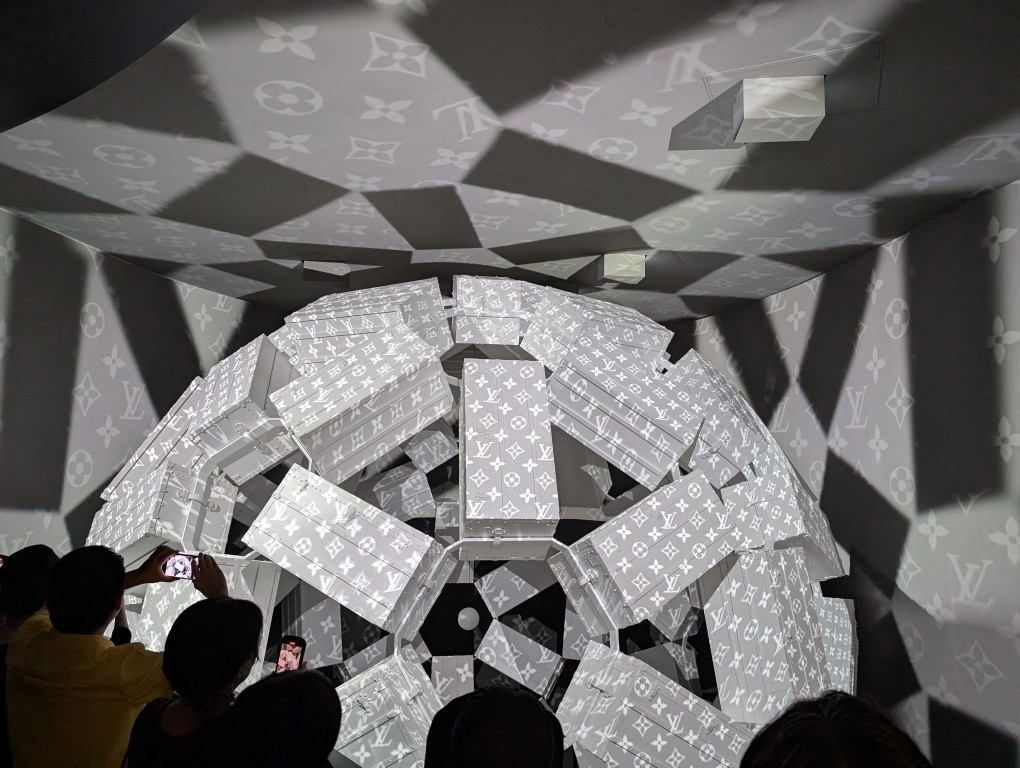

次のエリアはルイヴィトンとのコラボで、代表製品のスーツケースが部屋の中に大量に並べられています。ケースの中では、ヴィトン製品の制作の様子を紹介。

ヴィトンのカバンがぐるぐると回転するオブジェの後は、3人のダンサーがパリ市内のビル屋上で舞うシーンを上映。エッフェル塔や凱旋門などパリの名所もバックに見えます。

次は一旦外のエリアに出て、樹齢千年のオリーブの木を中心とした庭園を眺めます。夜の方がムーディですが、木の下は池になっているので昼間でもけっこうきれい。

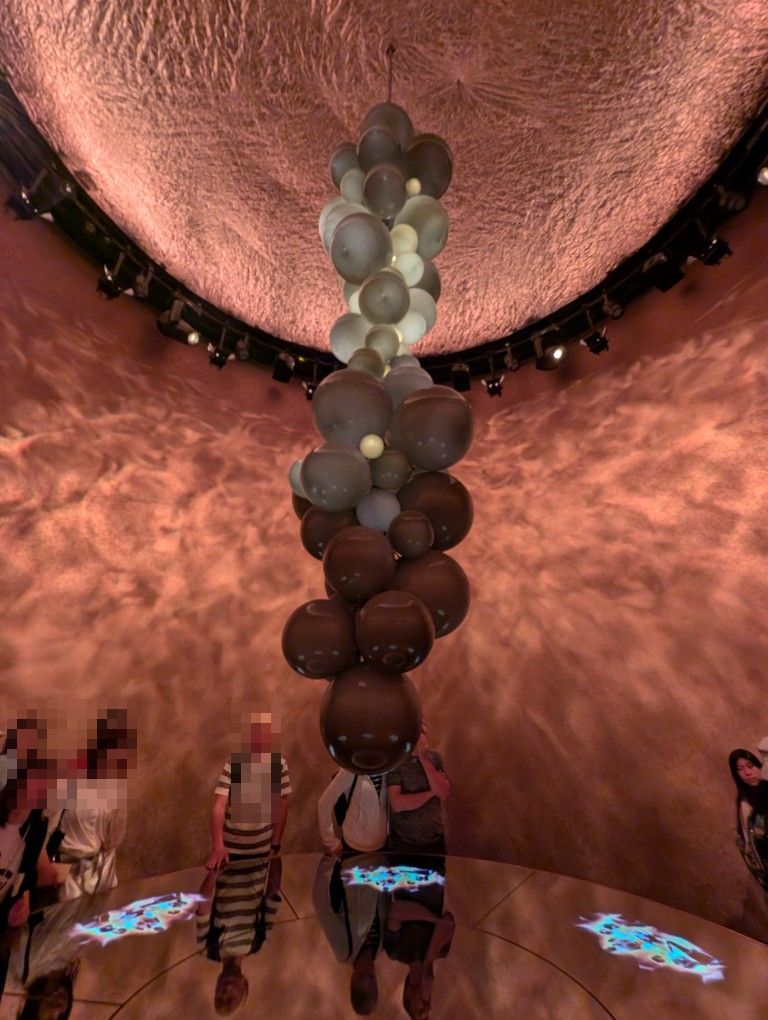

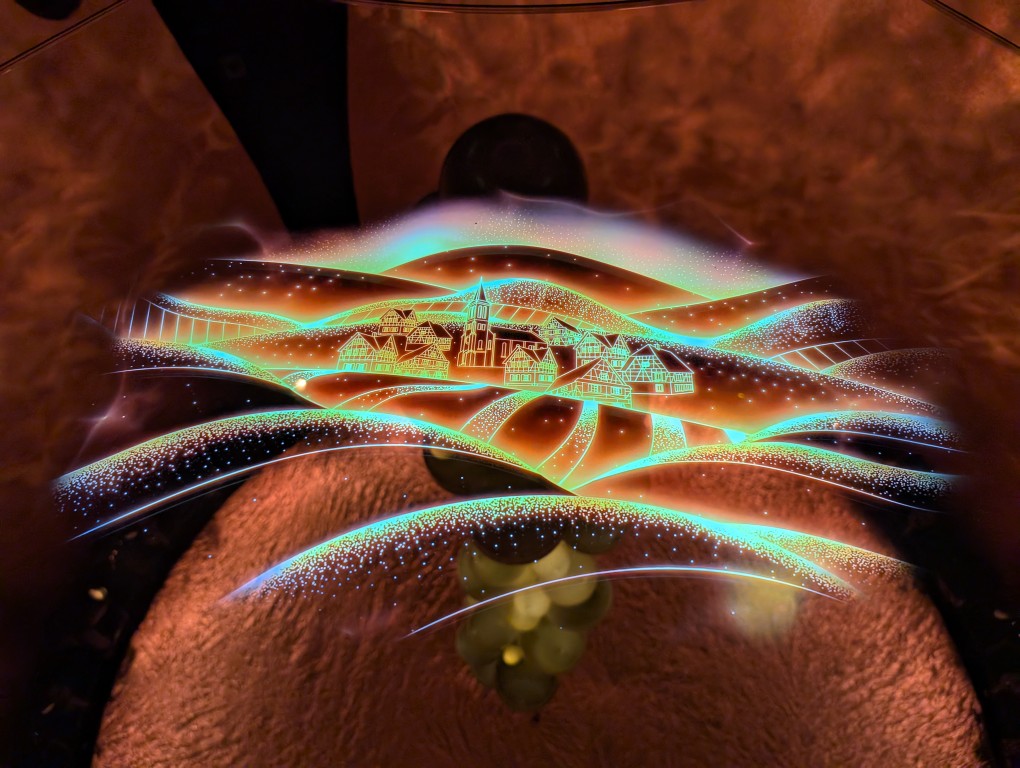

次の部屋は、フランス名産のワイン造りを模した部屋で、巨大なブドウの下にあるディスプレイではブドウづくりの様子を映像で紹介。

その次のエリアはクリスチャンディオールとのコラボエリアです。フランスのトリコロールカラーの洋服が並ぶ先には、壁に大量のドレスがずらっと並びます。数は100を優に超えていると思いますが、それぞれ異なるデザインなのが凄いです…。写真だと今一つ凄さが伝わらないので、ぜひ現地で見てみて下さい。

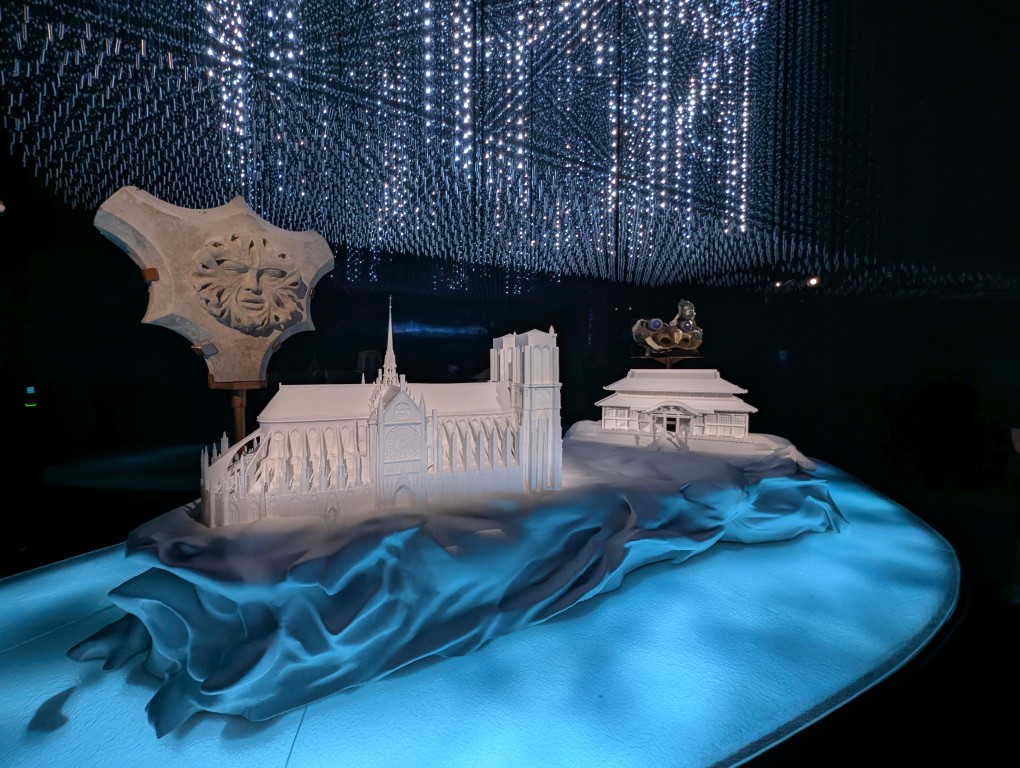

最後は日仏の建物をかたどったオブジェが並びます。共に火災からの復興を目指すノートルダム寺院と首里城、共に海に浮かぶ聖地であるモンサンミシェルと宮島がペアで並びます。モンサンミシェルと宮島の鳥居をしめ縄でつなぐオブジェは話題になりました。

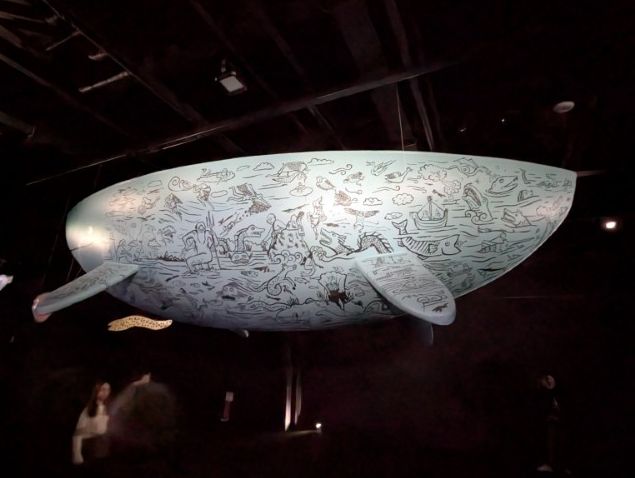

展示エリアの外には月替わりのアート作品(6月時点では、巨大なクジラ像に絵を描いたもの)と、レプリカとは思われますが彫像も立っていました。

各国のパビリオンが全般的に国の風土や技術をアピールするため情報過多になりがちな中、展示空間を美しく演出することにこだわったフランス館を見て「さすがはおフランス」と唸らされました。今回訪れた各国のパビリオンの中では個人的に一番おススメです。

コメント